Владельцы иногда выбирают беззерновые диеты, стремясь предупредить развитие пищевой аллергии у животных. Под термином «пищевая аллергия» обычно понимается неблагоприятная иммунная реакция организма на пищевые белки или непереносимость, вызванная гипертрофированным иммунным ответом, воспроизводимым при проведении провокационной пробы кормом (18). Различают пищевые аллергические реакции немедленного (IgE-опосредованные), замедленного (не IgE-опосредованные) и комбинированного типа (сочетающие в себе черты обоих типов) (18). У людей пищевые аллергены в основном представляют собой растворимые в воде гликопротеины с молекулярной массой 10–70 кДа, которые делятся на первичные сенсибилизирующие вещества (класс 1) и/или вторичные сенсибилизирующие вещества (класс 2), которые обладают перекрестной реактивностью (18). Существует риск перекрестной реакции к пищевым продуктам из одного семейства.

Например, у людей отмечается 75%-ный риск перекрестных реакций при употреблении морепродуктов, всего 5%-ный – при употреблении бобовых и 25%-ный – при употреблении зерновых культур (18). Категории перекрестной реактивности у кошек и собак пока не определены, хотя похоже, что у собак отсутствуют перекрестные реакции на говядину и молочные продукты или на сою и пшеницу, но, возможно, существует перекрестная реакция между мясом курицы и яйцами (19). По этой причине необходимо проводить провокационные пробы с использованием конкретных ингредиентов для выявления истинной реактивности, а исключение всех ингредиентов, входящих в одно пищевое семейство, без проведения надлежащих проб может неоправданно ограничить возможности для выбора подходящего рациона.

В противоположность пищевой аллергии, общая пищевая непереносимость – это неиммунная реакция на корм, которая также повторяется при проведении провокационной пробы (18). Классический пример – непереносимость лактозы, когда недостаток фермента лактазы приводит к неспособности нормально переваривать продукты, содержащие лактозу, с последующим развитием неблагоприятных симптомов со стороны ЖКТ. У животных-компаньонов важно разграничивать понятия пищевой аллергии и пищевой непереносимости; поэтому предпочтительно использовать термин «нежелательная реакция на корм» (НРК), пока истинная причина проблемы не установлена.

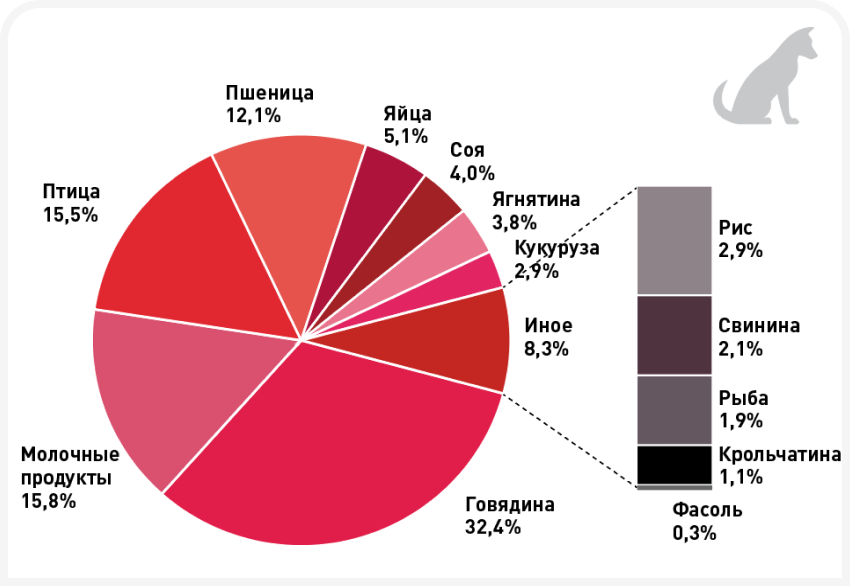

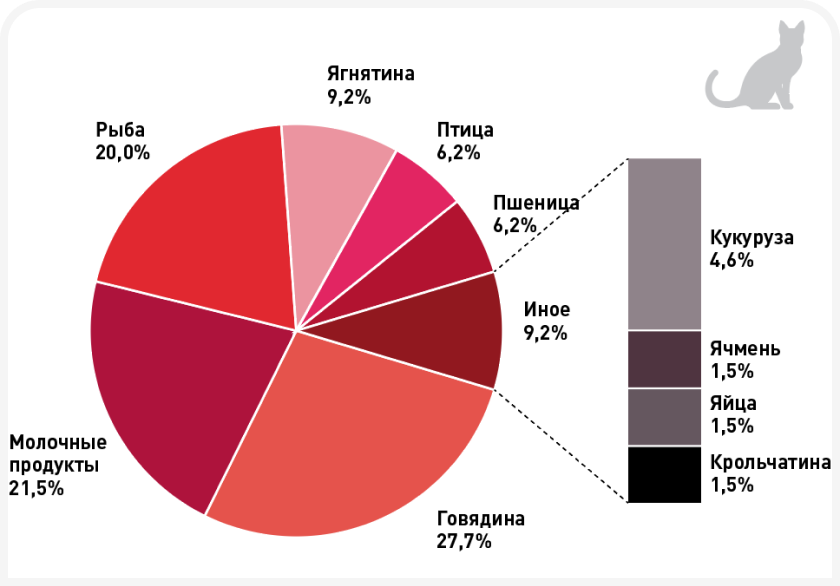

У собак развитие НРК чаще всего связано с потреблением таких продуктов, как говядина, молочные продукты, птица, пшеница и яйца (Рисунок 3), у кошек же это говядина, молочные продукты, рыба, мясо ягненка, птица и пшеница (Рисунок 4). По данным одной публикации (24), важно отметить, что эти сведения не отражают реальную распространенность специфических пищевых аллергий у кошек и собак, поскольку у животных не проводилась провокационная проба с использованием всех возможных пищевых аллергенов, а точный протокол проведения проб остается неизвестным. Тем не менее, на основании этих данных можно сделать вывод о том, что большая часть пищевых аллергенов у кошек и собак связаны с продуктами животного, а не растительного происхождения. Кроме того, вероятность развития аллергии повышается с увеличением времени экспозиции, поэтому возможно, что набор наиболее распространенных аллергенов постепенно изменится, если диеты животных-компаньонов будут корректироваться с тем, чтобы исключить ингредиенты, представляющие наибольший риск в настоящий момент.

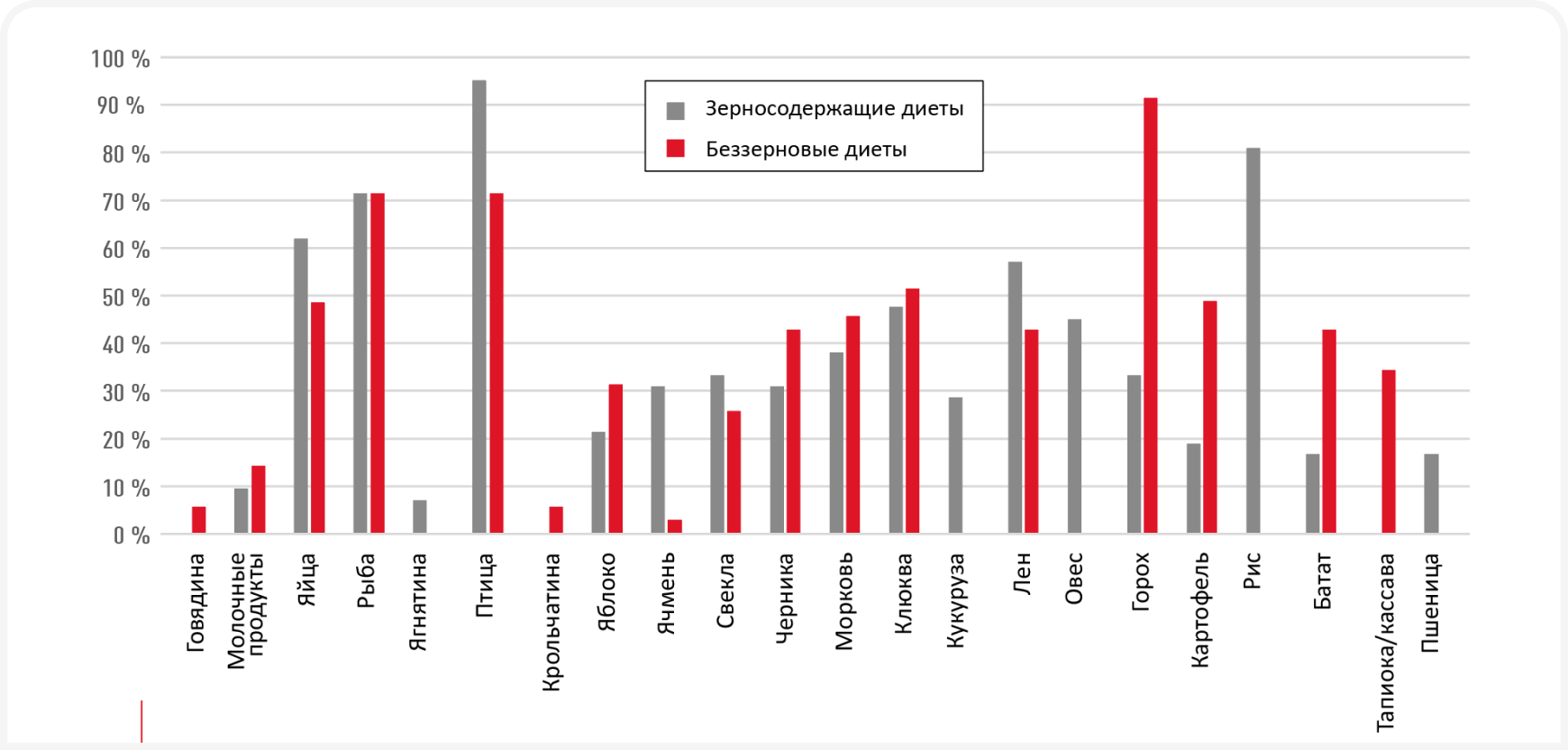

В одном исследовании сравнивали состав ингредиентов в зерносодержащих и беззерновых сухих кормах для кошек, доступных в США (8). Наиболее распространенные ингредиенты животного происхождения в зерносодержащих кормах – это птица, на втором месте рыба, затем яйца. Беззерновые корма содержат птицу и рыбу в равных пропорциях, яйцо замыкает этот список (Рисунок 5). Что касается растительных ингредиентов, то зерносодержащие корма чаще всего содержали рис, лен, клюкву, овес, морковь, свеклу, бобовые, ячмень и чернику, в то время как в состав беззерновых кормов обычно входили горох, клюква, картофель, морковь, черника, лен, сладкий картофель, тапиока/кассава и яблоко (Рисунок 5). На основе этой информации можно сделать вывод о низкой вероятности того, что диеты любого из двух типов содержат пищевые аллергены, распространенные для кошек (говядину, молочные продукты, баранину, пшеницу или кукурузу) (Рисунок 5). Однако многие из них содержат рыбу и птицу, стоящие соответственно на третьем и на пятом месте в списке ингредиентов, употребление которых связывают с развитием НРК у кошек. Главным образом, это означает, что аллергенный потенциал диеты невозможно снизить только за счет устранения из ее состава зерновых.

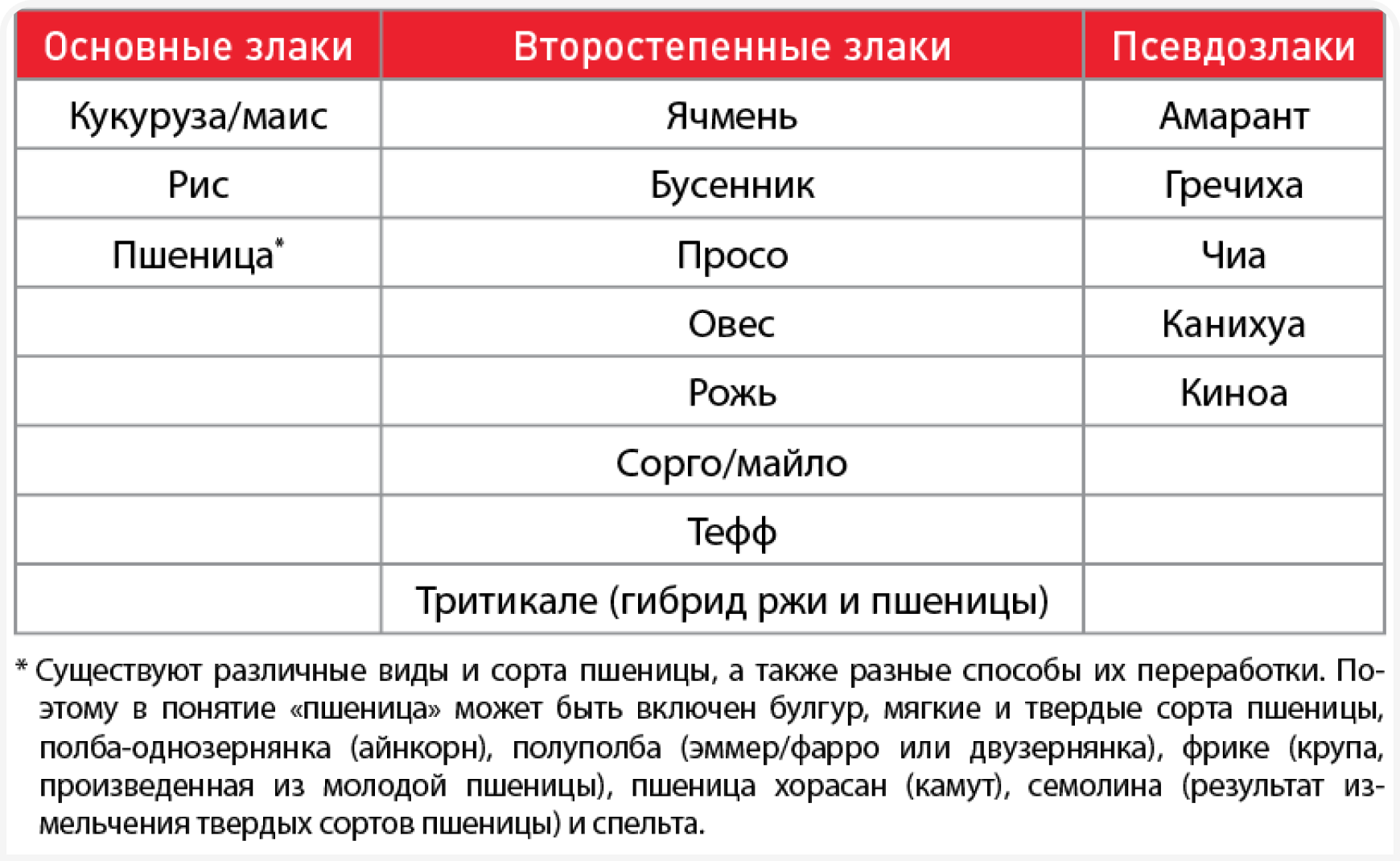

Многие владельцы опасаются зерносодержащих диет не только из-за риска развития аллергии вообще, но и из-за глютена в частности. В мире 1% населения страдает целиакией, комплексным аутоиммунным заболеванием, для которого глютен является триггерным фактором (1). Сообщалось также о синдроме, описываемом как чувствительность к глютену, не связанная с целиакией, при котором люди без целиакии или аллергии на пшеницу сообщают об улучшении клинической картины после перехода на безглютеновую диету, хотя еще не установлено, является ли это состояние отдельным самостоятельным заболеванием (1). Некоторые владельцы, которые сами придерживаются безглютеновой диеты, могут выступать за исключение глютена из состава корма своих животных, чтобы уменьшить риск развития реактивности у них. У собак глютен-чувствительную энтеропатию наблюдали у ирландских сеттеров (26) (однако она была в значительной степени устранена в этой породе), а глютен-ассоциированный эпилептоид ный судорожный синдром – у бордер-терьеров (27). Для животных, страдающих этими патологиями, рекомендуют переход на безглютеновую диету, которая не обязательно должна быть полностью беззерновой. У кошек глютен-специфичные состояния не описаны.

1399

1399  15 мин

15 мин