Введение

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса (LCPD) — это патология тазобедренного сустава, встречающаяся у собак мелких пород. Это состояние, также известное как аваскулярный некроз головки бедренной кости, представляет собой невоспалительный асептический некроз головки бедренной кости и наблюдается у молодых собак, обычно в возрасте 5–8 месяцев. По мере развития некроза происходит коллапс головки и шейки бедренной кости, что приводит к деформациям, боли и вторичному остеоартриту. Лечение обычно сводится к хирургическому вмешательству, которое при качественном купировании болевого синдрома в послеоперационный период и физической реабилитации может обеспечить удовлетворительный исход.

Патофизиология LCPD

Предполагается, что ишемия головки и шейки бедренной кости бывает вызвана повреждением сосудистой системы, вероятно, капсулы сустава, обеспечивающей приток крови к эпифизу бедренной кости. В результате головка и шейка бедренной кости некротизируются. Опорные нагрузки приводят к возникновению микротрещин в некротизированной костной трабекуле, что в итоге вызывает коллапс костных структур (1). Суставной хрящ также деформируется и может треснуть, приводя к образованию неровной поверхности. В результате у собаки возникают болевые ощущения, особенно при разгибании конечности. Также появляется выраженная хромота, из-за которой собака часто перестает наступать на пораженную конечность.

Заболевание обычно начинает развиваться задолго до того, как владелец заметит клинические проявления: в одном исследовании, проведенном на щенках от родителей, предрасположенных к LCPD, патологические изменения пораженных тазобедренных суставов отмечались при рентгенографии за 2–3 недели до развития хромоты и мышечной атрофии (2). Со временем костная ткань в области некроза может замениться новой, однако сохраняется значительная деформация. Вследствие нарушения конгруэнтности суставов весь сустав подвергается воздействию дегенеративных процессов, и развивается остеоартрит. Другие возможные причины LCPD включают избыток половых гормонов и аномалии строения (3, 4), однако патогенез заболевания пока до конца неясен. В одном исследовании изучались структурные изменения головки бедренной кости с помощью микрокомпьютерной томографии (микро-КТ) (5), и были получены неожиданные результаты, противоречащие общепринятым представлениям об LCPD. Вместо ожидаемого утолщения костных трабекул, вызванного формированием новой костной матрицы поверх некротизированных трабекул, было выявлено увеличение количества трабекул при меньшей их толщине. Авторы сделали вывод о том, что регенерация трабекул оказывается более выраженной или преобладает над традиционно описываемыми процессами наслоения в ходе реваскуляризации и регенерации, свойственными данной патологии.

Поскольку большинство подверженных LCPD собак относятся к мелким породам, можно предположить, что заболевание генетически обусловлено. Пробная вязка двух манчестерских терьеров, страдающих LCPD, привела к рождению трех кобелей с данной патологией и двух сук без нее. По результатам анализа родословных и пробной вязки было выдвинуто предположение, что LCPD является наследственным заболеванием с высокой вероятностью наследования (2). По результатам другого анализа родословных собак, страдающих LCPD, был сделан вывод, что заболевание развивается у собак, гомозиготных по признаку предрасположенности к нему, причем признак передается аутосомно-рецессивным путем (6), хотя, возможно, это чрезмерное упрощение. Генетический механизм может оказаться более сложным, поскольку сложно увязать патологию скелета, локализованную в головке бедра, с сильным воздействием единственного гена (6). В одном исследовании проводилась оценка геномной ДНК на предмет генных мутаций. В исследованиях LCPD у человека отмечалась мутация гена COL2A1, и, поскольку LCPD собак схожа с LCPD у человека, COL2A1 изучали как ген, предположительно ответственный за развитие LCPD у вест-хайленд-уайт-терьеров, однако при секвенировании COL2A1 не было обнаружено его связи с развитием LCPD у подверженных заболеванию собак (7).

Собаки каких пород предрасположены к LCPD?

Из-за высокой вероятности генетической обусловленности LCPD можно предположить существование предрасположенности к данному заболеванию у собак некоторых пород. Было выявлено, что в группе повышенного риска развития LCPD находятся такие породы, как австралийская овчарка, керн-терьер, чихуахуа, такса, лхасский апсо, мопс, йоркширский терьер, вест-хайленд-уайт-терьер, карликовый пудель, той-пудель и цвергпинчер (8, 9). При этом вероятность развития болезни одинакова для кобелей и сук, а у некоторых собак (12–16,5%) патология может поражать обе задние конечности (1, 3).

Какие клинические симптомы наблюдаются при LCPD?

Наиболее распространенные клинические признаки, наблюдаемые при LCPD, обычно связаны с болью. На ранней стадии заболевания собаки могут стать раздражительными и отказываться от прыжков вверх, в том числе от запрыгивания на предметы мебели и от подъема по лестнице. По мере развития болезни боль может начать проявляться при разгибании и отведении бедра. Хромота обычно прогрессирует от малозаметной до полного отказа от опоры на конечность. Атрофия мышц на пораженной конечности обычно проявляется через две недели после развития выраженных клинических признаков заболевания.

Каковы наиболее распространенные признаки заболевания при визуальной диагностике?

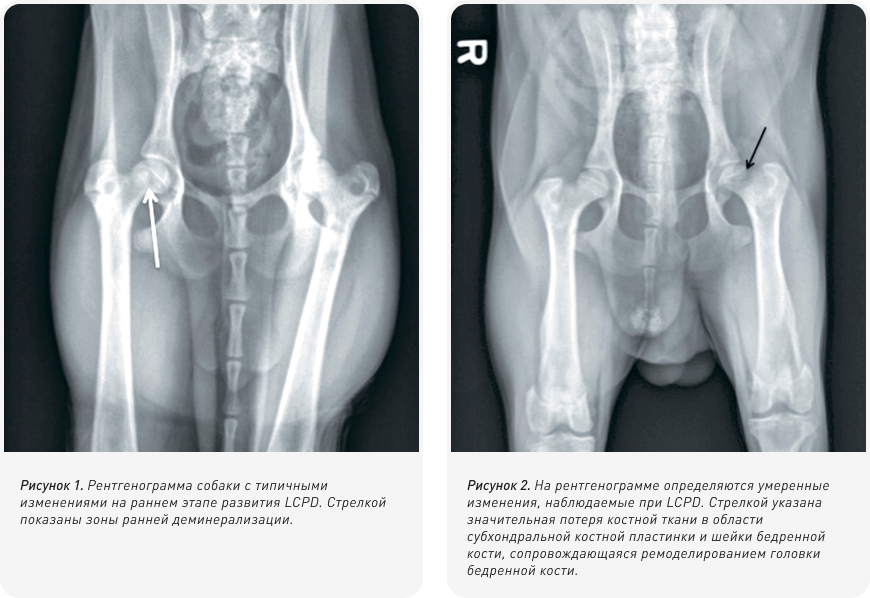

Хотя результаты клинического осмотра наряду с присутствием типичных симптомов позволяют с высокой степенью вероятности предположить LCPD, для подтверждения диагноза обычно также проводится рентгенография. На ранней стадии заболевания участки лизиса и деминерализации могут быть выявлены в субхондральной области головки и шейки бедренной кости (Рис. 1). По мере развития патологии может отчетливо проявляться коллапс головки и шейки бедренной кости (Рис. 2). На более поздних стадиях могут присутствовать признаки реминерализации и заживления костной ткани.

Могут наблюдаться изменения, связанные с развитием вторичного остеоартрита, включая формирование остеофитов (особенно по краю вертлужной впадины и на головке бедренной кости) и уплощение головки бедренной кости. Рентгенографические изменения, наблюдаемые по мере прогрессирования заболевания, были разбиты на категории по степени тяжести, как указано в Таблице 1.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) также экспериментально использовалась для оценки состояния собак с LCPD и в целом оказалась способной выявлять изменения раньше, чем традиционная рентгенография (10). Однако клиническая ценность проведения МРТ для собак с данным заболеванием сомнительна, поскольку у большинства собак отсутствуют симптомы (а следовательно, они не поступают на прием к ветеринарному врачу), до тех пор пока не разовьется костная патология средней или тяжелой степени, когда нарушения уже будут видны при рентгенографии. В некоторых случаях МРТ может быть полезна для обследования собак с высоким генетически обусловленным риском развития LCPD.

.png)

Какой метод лечения LCPD предпочтителен?

Лечение LCPD обычно осуществляется хирургическим способом, поскольку зачастую развитие патологии происходит раньше, чем она будет выявлена при клинической диагностике, и изменение костных структур, как правило, уже слишком значительно для успешного медикаментозного лечения. Однако при выявлении патологии на очень раннем этапе существует возможность медикаментозного лечения LCPD. В одном клиническом случае LCPD была диагностирована у 5-месячного шипперке до развития коллапса головки и шейки бедренной кости (11). Чтобы избежать нагрузок на конечность во время реваскуляризации и реоссификации субхондральной кости, использовалась поддерживающая повязка Эмера. Рентгенограммы через 10 и 24 недели показали, что такая консервативная терапия была успешной для лечения LCPD и поддержания функции сустава. Один из авторов предположил, что может оказаться целесообразным краткосрочное консервативное лечение с последующим хирургическим вмешательством в том случае, если результаты консервативной терапии будут неудовлетворительными (4). Однако при таком подходе следует соблюдать осторожность: если слишком долго медлить с оперативным вмешательством, могут произойти потенциально трудно обратимые вторичные изменения (такие как мышечная атрофия).

Практически во всех случаях на момент постановки клинического диагноза уже присутствуют необратимые костные деформации и остеоартрит, и у таких собак хирургическое вмешательство с большой долей вероятности приведет к наиболее благоприятному функциональному исходу болезни. В большинстве случаев проводят остеотомию головки и шейки бедренной кости (ОГБК).

Для достижения отличных результатов ОГБК критически важно правильное проведение хирургической операции. К капсуле тазобедренного сустава осуществляется краниолатеральный доступ. Проводится артротомия путем рассечения суставной капсулы непосредственно над ее входом в шейку бедренной кости. После пересечения круглой связки головка бедренной кости поворачивается кнаружи. Для того чтобы приподнять головку бедренной кости относительно вертлужной впадины и защитить от повреждения седалищный нерв, расположенный каудально и в непосредственной близости от шейки бедренной кости, может использоваться такой инструмент, как крючок для стерилизации.

Для проведения остеотомии может применяться небольшая электропила, пила Джильи или остеотом с молотком; в некоторых случаях кость может оказаться очень мягкой или даже сломанной, и в такой ситуации для удаления оставшейся части головки бедренной кости возможно применение костных кусачек. Для обеспечения правильной антеверсии головки и шейки бедренной кости бедро должно быть адекватно повернуто кнаружи. Этого можно достичь путем фиксации скакательного сустава (пяточной кости — tuber calcis) к латеральной стенке грудной клетки. Остеотомия проводится от основания большого вертела к третьему вертелу бедренной кости (Рис. 3). После резекции головки и шейки бедренной кости участок резекции следует пальпировать для выявления каких-либо острых фрагментов на оставшейся кости, обычно на каудомедиальной стороне остеотомированного участка бедренной кости.

.png)

При обнаружении таковых, костные шпоры можно удалить с помощью костных кусачек, после чего участок сглаживается рашпилем. Рану следует обильно промыть для удаления оставшихся фрагментов и костной пыли. Следует проверить комплекс движений ложного сустава, чтобы убедиться в отсутствии существенного контакта между костями. Суставная капсула с дорсального края вертлужной впадины может затем быть ушита с вентральной стороной вертлужной впадины для интерпозиции мягких тканей между вертлужной впадиной и оставшейся частью бедренной кости (Рис. 4). Для подтверждения того, что головка и шейка бедренной кости были иссечены полностью, проводится послеоперационная рентгенография (Рис. 5).

Благодаря прогрессу и улучшению качества имплантов для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, недавно нескольким собакам с LCPD было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с помощью системы замены тазобедренного сустава Micro Hip, однако подробное обсуждение этого варианта лечения выходит за рамки данной статьи. Тем не менее стоит упомянуть, что, хотя при использовании системы Micro Hip в эндопротезировании тазобедренного сустава были получены очень хорошие результаты (12), применение системы Nano Hip вызывало осложнения в 33% случаев (13).

.png)

Как осуществляется послеоперационное ведение пациента с LCPD?

Послеоперационный уход после остеотомии головки и шейки бедренной кости критически важен для успешного лечения (14). Он начинается с превентивной терапии болевого синдрома. Большинство собак получают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) еще до проведения операции; для снижения риска нежелательных явлений лучше всего использовать селективный ингибитор

COX-2. Кроме того, могут применяться опиоидные анальгетики, эпидуральная анестезия, а также такой прекрасный метод послеоперационного введения анальгетиков, как инфузия с постоянной скоростью. Послеоперационный курс НПВП можно также сочетать с габапентином. В отдельных случаях в послеоперационный период может быть полезно пероральное введение опиоидов, таких как кодеин.

Реабилитацию можно начинать сразу после операции, т. е. пока пациент еще отходит от анестезии. Сустав подвергают комплексу медленных непрерывных движений, пока пациент не начнет просыпаться. Если у собаки нет гипотермии вследствие анестезии, на область хирургического вмешательства можно наложить холодный компресс для снижения воспаления, отека и боли. Если у пациента наблюдается гипотермия, криотерапию можно осуществлять после того, как центральная температура тела собаки нормализуется.

Утром после операции перед началом реабилитации вводятся анальгетики. Может применяться криотерапия области хирургического вмешательства в течение 15–20 минут. Одновременно с этим также возможно осуществление чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) для дополнительного купирования боли; для обеспечения качественной анальгезии автор предпочитает применять четыре электрода с интерференционным током, накладываемые в форме креста. После проведения криотерапии ложный сустав аккуратно сгибают и разгибают 20 раз. Для снятия боли и отечности также может быть полезна лазерная терапия. Смещение веса собаки, когда она стоит, поможет подтолкнуть ее к касанию стопой пола. Помощь при ходьбе посредством поддерживающей повязки под брюшной полостью будет способствовать тому, что собака начнет двигать конечностью и наступать на нее. Если животное держит конечность высоко согнутой, следует ввести дополнительный объем болеутоляющих средств. Если собака чувствует себя относительно комфортно, она будет держать конечность близко к земле – так, что пальцы будут практически касаться поверхности. К этому моменту животное обычно начинает опираться на конечность, особенно после выполнения упражнений по смещению веса. Криотерапия, упражнение для восстановления объема движений в суставе, смещение веса и ходьба с поддерживающей повязкой могут проводиться 3–4 раза в день, до тех пор пока собака не начнет опираться на конечность, обычно в течение 3–5 дней после операции.

Важно постараться в первые две недели восстановить как можно больший объем движений в ложном суставе, особенно разгибание. Если объем движений ограничен, применение горячего компресса на 15–20 минут перед физиотерапией может повысить способность тканей к растяжению; обратите внимание, что горячий компресс не следует применять раньше чем через 72 часа после операции, поскольку это может усилить воспаление. Разгибать ложный сустав можно также, фиксируя его в крайнем положении в течение 15 секунд с приложением небольшого усилия при разгибании; этот прием повторяется по 10–15 раз за процедуру 3 раза в день.

Другие виды деятельности, способствующие восстановлению в первые 2–3 недели после операции, включают в себя ходьбу на беговой дорожке и упражнения по сохранению равновесия на надувном диске или подушке. По мере того как пациент восстанавливается, для улучшения использования животным конечности и набора мышечной массы могут быть полезны такие занятия, как подъем по наклонной поверхности, поочередное выполнение команд «сидеть» и «стоять», ходьба на подводной беговой дорожке, плавание, подъем по лестнице и бег. Пациентам, которые не очень хорошо используют ногу через 10–14 дней после операции, снизу противоположной ноги можно зафиксировать какой-либо раздражитель, например крышку от бутылки или колпачок от шприца: это может способствовать тому, что собака начнет нагружать прооперированную ногу. Фиксация небольшого груза на прооперированную конечность может помочь укрепить мышцы-сгибатели. Для получения дальнейших консультаций может быть целесообразным обращение к специалисту по реабилитации собак.

Каков прогноз при LCPD?

После постановки диагноза и лечения прогноз для собак с LCPD обычно хороший. Следует отметить, что необходимо убедиться в отсутствии других ортопедических нарушений, таких как вывих коленной чашечки, которые могут отрицательно сказаться на использовании конечности животным. Краткий перечень дифференциальных диагнозов ортопедических патологий задних конечностей у собак мелких пород представлен в Таблице 2. После ОГБК и реабилитации собаки мелких пород обычно чувствуют себя хорошо. В одном ретроспективном исследовании (4) проводилась оценка консервативной терапии (лечебной физкультуры) и хирургического лечения (ОГБК) собак с LCPD, и был сделан вывод, что ОГБК показана в тех случаях, когда консервативное лечение не дает клинически значимого улучшения в течение четырех недель. Долгосрочный прогноз после ОГБК положительный, хотя может сохраняться легкая перемежающаяся хромота. Хорошее самочувствие ожидается также и у собак после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. В связи с вероятностью наследования заболевания, животных с данной болезнью не рекомендуется использовать в разведении, стерилизация таких особей может быть правильным решением.

Резюмируя все вышесказанное, диагноз болезни Легга-Кальве-Пертеса обычно очевиден у молодых представителей миниатюрных и той-пород собак, с признаками боли в области тазобедренного сустава, мышечной атрофии и хромоты от умеренной до тяжелой. Хирургическое лечение также, как правило, очевидно, но следует подчеркнуть, что качественный послеоперационный уход может существенно помочь восстановлению пациента и в итоге способствовать использованию конечности животным.

.png)

-

1.Lee R. A study of the radiographic and histological changes occurring in Legg-Calvé-Perthes Disease (LCP) in the dog. J Small Anim Pract 1970;11:621-638.

-

2.Vasseur PB, Foley P, Stevenson S, et al. Mode of inheritance of Perthes’ disease in Manchester terriers. Clin Orthop Relat Res 1989;244:281-292.

-

3.Ljunggren, G. Legg-Perthes disease in the dog. Acta Orthop Scand 1967;95(Suppl):22-26.

-

4.Piek CJ, Hazewinkel HAW, Wolvekamp WTC, et al. Long-term follow-up of avascular necrosis of the femoral head in the dog. J Small Anim Pract 1996;37:12-18.

-

5.Scherzer C, Windhagen H, Nellesen J, et al. Comparative structural analysis of the canine femoral head in Legg-Calvé-Perthes Disease. Vet Radiol Ultrasound 2009;50:404-411.

-

6.Pidduck H, Webbon PM. The genetic control of Perthes’ disease in toy poodles — a working hypothesis. J Small Anim Pract 1978;19:729-733.

-

7.Starr-Moss AN, Nowend KL, Alling KM, et al. Exclusion of COL2A1 in canine Legg-Calvé-Perthes disease. Animal Genetics 2011;43:112-113.

-

8.LaFond E, Breur GJ, Austin CC. Breed susceptibility for developmental orthopedic diseases in dogs. J Am Anim Hosp Assoc 2002;38:467-477.

-

9.Robinson R. Legg-Calvé-Perthes disease in dogs: genetic aetiology. J Small Anim Pract 1992;33:275-276.

-

10.Bowlus RA, Armbrust LJ, Biller DS, et al. Magnetic resonance imaging of the femoral head of normal dogs and dogs with avascular necrosis. Vet Radiol Ultrasound 2008;49:7-12.

-

11.Gibson KL, Lewis DD, Pechman RD. Use of external co-aptation for the treatment of avascular necrosis of the femoral head in a dog. J Am Vet Med Assoc 1990;197:868-870.

-

12.Jankovits DA, Liska WD, Russell H, et al. Treatment of avascular necrosis of the femoral head in small dogs with micro total hip replacement. Vet Surg 2012;41:143-147.

-

13.Ireifej S, Marino D, Loughin C. Nano total hip replacement in 12 dogs. Vet Surg 2012;41:130-135.

-

14.Millis DL, Levine D. Canine Physical Therapy and Rehabilitation. Philadelphia: Elsevier Saunders 2013; Appendix 1, 703-706.

1629

1629  18 мин

18 мин

.png)