Введение

Лейшманиоз - – распространенное инфекционное заболевание у собак из эндемичных районов, которому важно уделять внимание. Возбудитель – L. infantum, одноклеточный паразит рода Leishmania, передаваемый при укусе москита-переносчика (Phlebotominae), эндемичного для зоны Средиземноморья, хотя также описана вертикальная передача паразита потомству беременных сук и прямая при переливании крови (1, 3). В эндемичных районах Leishmania передается локально, поэтому распространенность инфекции на прилегающих территориях значительно различается, в основном в зависимости от относительной плотности популяции переносчиков (1–3). В этой статье мы приведем важную для врача общую информацию о лейшманиозе у собак и уделим особое внимание ведению различных дерматологических проявлений заболевания.

Инфекция и заболевание

Лейшманиоз у собак – классический пример болезни, клинические проявления которой могут варьировать в широких пределах, от бессимптомного до тяжелого течения; различия обусловлены взаимодействием между паразитом, членистоногим-переносчиком и иммунной системой собаки (1, 3). При лейшманиозе ключевую роль при переходе от простого инфицирования до развития болезни играет иммунный ответ T-хелперных CD4+ лимфоцитов. Если при реакции усиливается гуморальный (Th2) ответ, а клеточный ответ (Th1) отсутствует или остается на минимальном уровне, то у собаки обычно развивается хроническое прогрессирующее заболевание, которое проявляется клинически через несколько недель или месяцев. Наоборот, если иммунный ответ характеризуется слабой Th2-реакцией или вообще не связан с ней и сопровождается мощной Th1-специфической реакцией на Leishmania, то собаки, как правило, остаются клинически здоровыми, или заболевание у них протекает легко и купируется самостоятельно.

Спектр клинических проявлений может варьировать в широких пределах, от инфекции без каких-либо очевидных симптомов, но с нарушениями лабораторных показателей, до явной инфекции со среднетяжелыми или тяжелыми клиническими (и лабораторными) нарушениями, при которых может требоваться госпитализация. Кроме того, клинические и лабораторные показатели могут быть идентичны наблюдаемым при многих других инфекционных, иммунных, эндокринных или опухолевых заболеваниях. Наиболее часто лейшманиоз у собак клинически проявляется увеличением лимфатических узлов и кожными поражениями. Однако при непосредственном обследовании можно обнаружить широкий и гетерогенный спектр симптомов, в том числе бледность слизистых, потерю веса или истощение, полиурию/полидипсию, носовые кровотечения, онихогрифоз, поражения глаз, хромоту, вялость и лихорадку. Значимые лабораторные изменения могут включать тромбоцитопению, легкую и среднетяжелую нерегенеративную анемию, гиперпротеинемию с гиперглобулинемией и гипоальбуминемией, а также протеинурию.

Также описаны нетипичные формы заболевания с поражениями желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нижних мочевыводящих или половых путей (1, 3).

Дерматологические поражения

Дерматологические поражения – наиболее частый вариант клинических проявлений лейшманиоза у собак; кожные поражения развиваются примерно у 81–89 % больных собак (4), в некоторых случаях они оказываются единственным клиническим проявлением заболевания. Эти поражения можно подразделить на типичные (частые и/или характерные для заболевания) или нетипичные (менее распространенные и/или более напоминающие поражения, вызванные другими заболеваниями) (5).

Эксфолиативный дерматит – наиболее частое дерматологическое проявление. Типично белесое липкое шелушение, первоначально локализующееся на морде и ушах. Шелушение на морде часто распределяется симметрично вокруг глаз («бабочка») и на спинке носа. По мере прогрессирования заболевания поражения распространяются на туловище и конечности. Эксфолиативный дерматит обычно незудящий, а кожа под шелушением может частично изъязвляться (Рисунок 1) (5, 6).

Язвенный дерматит над костными выступами – второй по частоте тип дерматологических поражений, в основном развивается на запястьях и предплюсне. Поражения обычно представлены вялотекущими и персистирующими язвами с возвышенными границами (Рисунок 2). Предполагается, что у инфицированной собаки постоянное давление вызывает вторичное воспаление, приводящее к образованию язвы (5).

Онихогрифоз классически проявляется разрастанием и аномальным искривлением когтей (Рисунок 3) (7). Распространенность этого симптома весьма вариабельна (24–90 % случаев). В редких случаях он может оказаться единственным клиническим признаком, однако у большинства собак лейшманиоз также сопровождается и другими кожными поражениями.

Персистирующий папулезный дерматит может очень часто встречаться в эндемичных регионах, но его точная распространенность неизвестна (5). Предполагают, что это поражение свидетельствует о развитии защитной иммунной реакции (8, 9). Поражения начинаются с папулы, возвышающейся над поверхностью кожи и возникающей, вероятно, в участке попадания возбудителя в областях с меньшим количеством шерсти, таких как внутренняя поверхность ушных раковин, веки, спинка носа, губы и каудальная часть брюшной стенки. Папулы увеличиваются и могут сливаться, образуя небольшие бляшки. В центре образуется корочка, прикрывающая язву с приподнятым краем, окруженная неравномерным уплотнением кожи (Рисунок 4).

Атипичные поражения

Язвенный дерматит может проявляться по-разному. Возможно изъязвление мочки носа (Рисунок 5). При расположении диффузно или на спинке носа ее бывает невозможно отличить от дискоидной красной волчанки (которая является основным дифференциальным диагнозом, как клинически, так и гистологически (10)). Также могут выявляться неспецифические поражения каймы слизистых, причем поражены могу быть любые слизистые. Симптомы поражения также описаны на ранее травмированных участках кожи (11, 12). Наконец, причиной язвенного дерматита может быть отложение в коже иммунных комплексов; в этом случае язвы находятся в дистальных отделах конечностей, например, на кончиках ушных раковин, на хвосте, на пальцах и подушечках лап (5).

Узелковый дерматит кожи и слизистых – сравнительно редкий (2–17 % случаев) клинический вариант, чаще наблюдаемый у собак породы боксер. Клинически он проявляется одиночными или множественными узелками разного размера (1–10 см), обычно расположенными на голове, грудной клетке и конечностях. Узелки покрыты волосами и иногда изъязвлены. Поражения появляются на кайме и на границе слизистых, таких как полость рта или гениталии (Рисунок 6) (5).

Пустулезный дерматит – редкая клиническая форма, но во многих случаях представлен в генерализованной форме. Пустулы связаны с эритематозными папулами и эпидермальными «муфтами» и симметрично распределены по всей поверхности тела. Зуд вариабельный, но часто присутсвует и интенсивен (5). Предполагают, что у собак лейшманиоз является фактором риска для развития иммуноопосредованного нейтрофильного пустулезного дерматита, не купируемого антибиотиками (13, 14).

Многоочаговая алопеция при лейшманиозе у собак встречается редко и обусловлена ишемической дермопатией. Как и при язвенном дерматите, вызванном васкулитом, кожные сосудистые поражения предположительно вторичные и обусловлены отложением иммунных комплексов (5).

Гиперкератоз носа и пальцев – атипичное поражение, часто сочетающееся с другими клиническими проявлениями лейшманиоза, как типичными, так и атипичными. Очаги поражения представлены шелушением с чешуйками сероватого цвета, толстыми, сухими на ощупь. Они прочно связаны с подлежащим слоем кожи и иногда сочетаются с глубокими трещинами, которые могут быть болезненными, особенно на подушечках лап (5).

.png)

.png)

«

«Чаще всего лейшманиоз у собак проявляется дерматологическими симптомами. В некоторых случаях они оказываются единственным клиническим проявлением болезни».

Диагностика и классификация

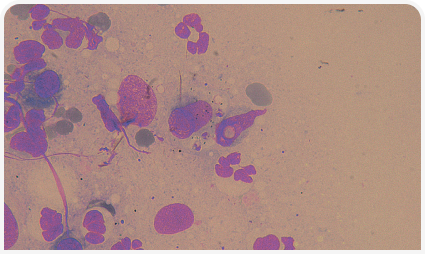

Поскольку диагностировать лейшманиоз у собак сложно, необходимо соблюдать комплексный подход с учетом клинических проявлений, анамнеза, данных непосредственного обследования и лабораторных анализов для выявления паразита (гистопатологически или методом ПЦР) и для оценки иммунного ответа организма хозяина качественными или количественными серологическими методами (15, 16). В большинстве случаев, особенно при типичных поражениях, для подтверждения причинной роли Leishmania достаточно выявить паразитов в очаге поражения. На практике выявить паразитов проще всего при цитологическом исследовании кожи (Рисунок 7) или путем определения ДНК паразита методом ПЦР (5, 17). Однако при атипичных поражениях может оказаться недостаточно выявить паразита, чтобы подтвердить причинно-следственную связь заболевания с наличием Leishmania. Особенно это относится к эндемичным регионам. Поскольку зараженные собаки могут страдать еще одним сопутствующим заболеванием (18), для подтверждения роли возбудителя необходим благоприятный ответ на анти-Leishmania лечение.

Важно определить, связаны ли клинические признаки с инфекцией Leishmania, или заболевание вызвано другими причинами. В первом случае требуется лечить лейшманиоз, независимо от тяжести заболевания (1, 15). Необходимо оценить его стадию, поскольку от этого зависят длительность лечения, использование вспомогательных методов терапии и прогноз (1, 3, 15, 16). Для дифференциации заболеваний можно использовать клиническую классификацию, разработанную Рабочей группой по лейшманиозу у собак (CLWG) или группой Leishvet*. У собак второй категории специфически лечить лейшманиоз не требуется.

Эксперт-квиз по диагностике зуда

Лечение

Все известные препараты для собак для лечения Leishmania могут обеспечить временную или постоянную ремиссию клинических проявлений, но полностью элиминировать паразита удается редко. Из-за этого цель лечения формулируют как общее снижение паразитарной нагрузки, лечение вызванных паразитом органных поражений, восстановление эффективной иммунной реакции, сохранение достигнутого клинического улучшения и лечение рецидивов (19, 20).

Терапевтические варианты и выбор схем лекарственных препаратов у больных собак следует рассматривать в зависимости от клинической формы и стадии заболевания, как показано в описании случаев в этой статье. Наиболее широко используют следующий протокол: меглумина антимонат (50 мг/кг п/к каждые 12 ч или 100 мг/кг каждые 24 ч в течение не менее 4 недель) и аллопуринол (10 мг/кг внутрь каждые 12–24 ч в течение не менее 12 месяцев); применяют у всех собак с клинически заразным лейшманиозом. Альтернативый метод лечения – милтефосин (2 мг/кг внутрь каждые 24 ч в течение 28 дней) в комбинации с аллопуринолом (в вышеуказанной дозе) (19–21).

Если невозможно применить лечение меглумином или милтефосином, можно назначить монотерапию аллопуринолом в вышеуказанной дозировке по крайней мере на 12 месяцев (19, 20, 22). Недавно проведены исследования использования иммунной терапии наряду с обычными методами лечения лейшманиоза у собак, но для ее широкого внедрения требуются дополнительные исследования (20).

Прогноз

У большинства собак с легкими или умеренными стадиями клинических проявлений правильное применение терапевтического протокола должно привести к клиническому излечению. Кроме того, лечение должно значительно и на длительный срок снизить паразитарную нагрузку. Это необходимо, чтобы уменьшить передачу паразита москитам-переносчикам. У собак с тяжелой формой заболевания вышеописанные протоколы обеспечивают высокую вероятность улучшения, но не могут обеспечить клиническое излечение. В этой ситуации, особенно на фоне тяжелого хронического поражения почек, любое вспомогательное лечение и прогноз будут определяться клиническими признаками (3, 23).

Профилактика

Профилактические мероприятия в отношении инфекции Leishmania необходимы всем собакам, которые живут в эндемичных для паразита регионах или часто там бывают. На сегодняшний день доказано, что эффективны две стратегии, используемые все шире (20, 24, 25):

1. Профилактика инфицирования: обеспечить защиту от укусов москитов с помощью регулярного использования местных пиретроидных инсектицидов-репеллентов; стратегия эффективна для защиты собак, а также для снижения риска инфицирования человека. 2. Профилактика развития заболевания после инфицирования: вакцинация и/или пероральное лечение домперидоном; стратегия эффективна для защиты собак после контакта с Leishmania.

Однако это не гарантирует полного предотвращения болезни. Профилактическая эффективность пиретроидов у отдельных собак составляет 84–98 %, а на уровне популяции близка к 100%, в то время как профилактическая эффективность вакцинации составляет ~ 70 % у отдельных собак и 80 % при использовании домперидона. Стратегии профилактики можно сочетать, но пока неизвестно, насколько такой подход повышает уровень защиты по сравнению с применением только одной из стратегий (20, 24, 25).

Три клинических случая: характерные примеры кожного лейшманиоза

Основные цели при лечении лейшманиоза у собак: снизить паразитарную нагрузку, вылечить все пораженные органы и восстановить эффективный иммунный ответ. После стабилизации состояния важно поддерживать здоровье собаки и лечить рецидивы, если они разовьются. Варианты лечения выбирают в зависимости от клинических форм и стадий заболевания; стандартные схемы лечения основных дерматологических проявлений лейшманиоза у собак разработаны в клинических исследованиях.

Случай 1

Информация о животном Боксер, стерилизованная сука, 1,5 года

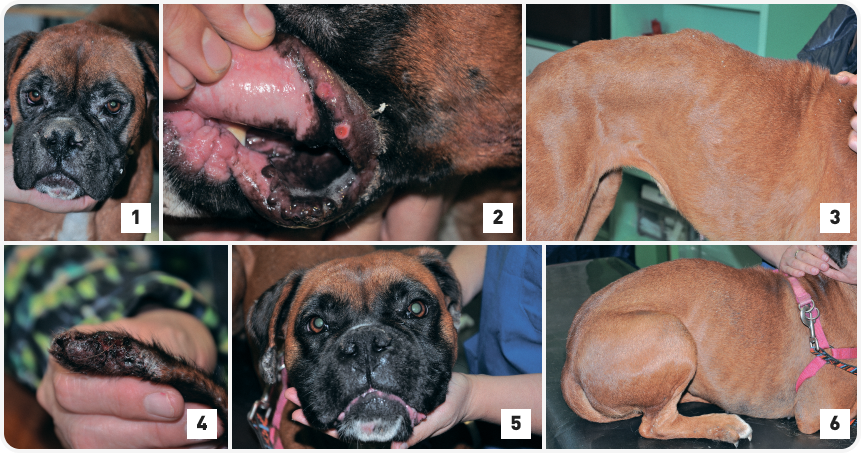

Клинические проявления Общий осмотр: потеря веса с умеренной, но генерализованной лимфаденопатией. Кожные поражения включали эксфолиативный дерматит с фоновым изъязвлением на морде и конечностях (Рисунок 1); папулезный дерматит на внутренней стороне ушных раковин и на губах (Рисунок 2); узелковый дерматит на туловище (Рисунок 3) и язвенный дерматит по краям ушной раковины (Рисунок 4).

Диагностика При цитологическом исследовании в содержимом папул, узелков и язв выявлены амастиготы. Умеренная нерегенеративная анемия, гипоальбуминемия, гипергаммаглобулинемия. Отношение белок-креатинин в моче (UPC) = 0,51; при ИФА получен положительный результат в высоком титре.

Лечение Меглумина антимонат в течение 4 недель и аллопуринол в течение одного года (в рекомендуемой дозе) с последующим наблюдением через 30, 180 и 365 дней после установления диагноза. На 30-й день поражения находились в частичной ремиссии (Рисунок 5 и 6), новых симптомов не отмечалось, результат серологического исследования был умеренно положительным. При последующем наблюдении через год собака была клинически здорова, сохранялся умеренно положительный результат серологического исследования.

Случай 2

Информация о животном Кобель, смешанной породы, возраст 5 месяцев

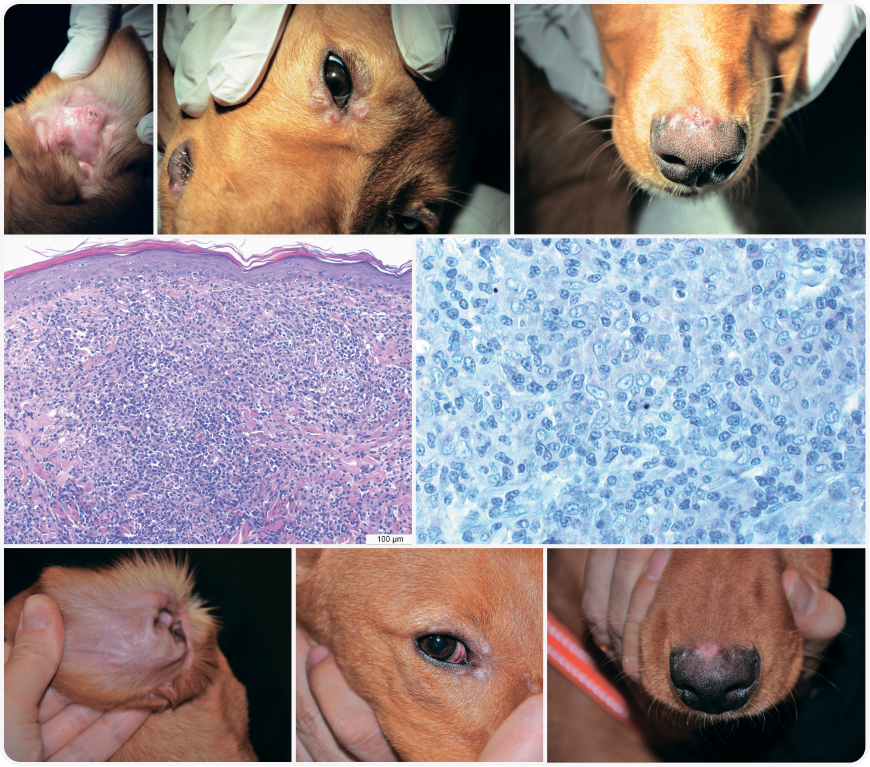

Клинические проявления Папулезный дерматит (поражения < 1 см с центрально расположенными язвой и/или коркой) на внутренней поверхности ушных раковин, век, спинки носа и губ (Рисунки 1–3).

Диагностика При цитологическом исследовании выявлено макрофагальное воспаление с небольшим количеством нейтрофилов и внеклеточно расположенными кокками. Узелковое или диффузное гнойно-гранулематозное воспаление в биоптатах кожи с положительным иммуногистохимическим окрашиванием на Leishmania (Рисунки 4a и 4b). Легкая гипергаммаглобулинемия; коэффициент UPC = 0,2; слабоположительный результат ИФА.

Лечение Прогноз для этой клинической картины благоприятный, хотя вопрос об оптимальной схеме лечения спорный; некоторые пациенты выздоравливают без лечения. Была выбрана монотерапия меглумина антимониатом в течение 4 недель с последующим наблюдением, как в случае 1. Важно подчеркнуть, что при слабой реакции на терапию собаке необходимо назначать повторный визит для специфической анти-Leishmania обработки. На 30-й день сохранялась ремиссия поражений (Рисунки 5–7), новых симптомов отмечено не было, а результат серологического исследования был отрицательным. При повторном обследовании через год результаты не изменились.

Случай 3

Информация о животном. Боксер, кастрированный кобель, 4 года

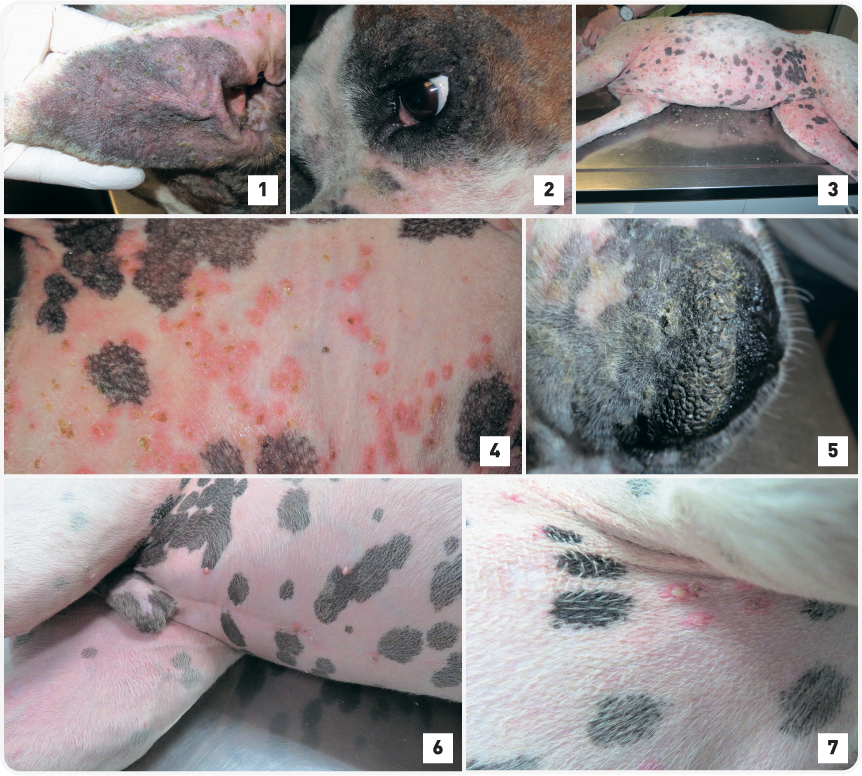

Клинические проявления. Генерализованный папулезно-пустулезный дерматит на внутренней поверхности ушных раковин, голове, туловище и конечностях (Рисунки 1-4) и гиперкератоз носа и пальцев (Рисунок 5).

Диагностика. При цитологическом исследовании выявлено нейтрофильное воспаление с несколькими внеклеточно расположенными кокками и акантолитическими клетками. При бактериологическом исследовании культуры и посева на чувствительность выявлен коагулазо-негативный Staphylococcus spp., чувствительный к различным антибиотикам. Умеренная нерегенеративная анемия, нейтрофильный лейкоцитоз, гипоальбуминемия, выраженная гипергаммаглобулинемия. Коэффициент UPC = 1,3. Высокоположительный результат ИФА.

Лечение. Рекомендуемое лечение было аналогично предложенному в случае 1, а по результатам проверки антибактериальной чувствительности был добавлен доксициклин (10 мг/кг внутрь каждые 24 ч). Через неделю у собаки развились апатия, анорексия, болезненность в суставах, лихорадка и нежелание ходить; состояние кожи, несмотря на лечение, не улучшилось. Были повторены анализы крови и мочи, изменений не выявлено. При биопсии кожи обнаружен субкорнеальный нейтрофильный дерматит с акантолизом; при специфическом иммуногистохимическом окрашивании получен положительный результат на Leishmania. Диагностирован генерализованный и зудящий некупируемый антибиотиками пустулезный дерматит. По поводу предполагаемого сопутствующего иммунопосредованного заболевания (то есть, дерматита, гломерулонефрита и артрита) был назначен преднизон (1 мг/кг внутрь каждые 12 ч), и через неделю достигнуто клиническое улучшение. Хотя интактные пустулы сохранялись, зуд уменьшился. На 30-й день кожные поражения находились в частичной ремиссии, а зуд отсутствовал; коэффициент UPC снизился до 0,9, но сохранялась легкая гипергаммаглобулинемия. Антибиотик был отменен, и продолжена терапия меглумина антимонатом, аллопуринолом и преднизоном. На 60-й день папуло-пустулезный дерматит уменьшился на 80 %, зуд отсутствовал. Меглумин был отменен, терапия аллопуринолом продолжена, дозу преднизона постепенно снижали (на 25 % каждый 21 день). К 90-му дню сохранялся только легкий гнойничковый дерматит с эпидермальными «муфтами» на вентральной поверхности брюшной стенки (по данным цитологического исследования, связанный с поверхностной пиодермией) (Рисунки 6 и 7). Клинико-патологических нарушений не выявлено, коэффициент UPС составил 0,4. Через 180 дней после постановки диагноза достигнуто полное разрешение клинических проявлений.

-

1.Paltrinieri S, Solano-Gallego L, Fondati A, et al. Canine Leishmaniasis Working Group, Italian Society of Veterinarians of Companion Animals. Guidelines for diagnosis and clinical classification of leishmaniasis in dogs. J Am Vet Med Assoc 2010;236:1184-1191.

-

2.Silvestrini P, Batchelor D, Allenspach K, et al. Clinical leishmaniasis in dogs living in the UK. J Small Anim Pract 2016;57:453-458.

-

3.Solano-Gallego L, Miró G, Koutinas A, et al. LeishVet guidelines for the practical management of canine leishmaniasis. Parasit Vectors 2011;4:86.

-

4.Solano-Gallego L, Koutinas A, Miro G, et al. Directions for the diagnosis, clinical staging, treatment and prevention of canine leishmaniasis. Vet Parasitol 2009;165:1-18.

-

5.Ordeix L, Fondati A. Manifestaciones clínicas cutáneas. In: Solano-Gallego L (ed). Leishmaniasis canina. Una revisión actualizada. Zaragoza: Servet; 2013;69-95.

-

6.Saridomichelakis MN, Koutinas AF. Cutaneous involvement in canine leishmaniasis due to Leishmania infantum (syn. L. chagasi). Vet Dermatol 2014;25:61-71.

-

7.Koutinas AF, Carlotti DN, Koutinas C, et al. Claw histopathology and parasitic load in natural cases of canine leishmaniasis associated with Leishmania infantum. Vet Dermatol 2010;21.572-577.

-

8.Ordeix L, Solano-Gallego L, Fondevila D, et al. Papular dermatitis due to Leishmania spp. infection in dogs with parasite-specific cellular immune responses. Vet Dermatol 2005;16, 187-191.

-

9.Bottero E, Poggi M, Viglione M. Lesioni papulari indotte da Leishmania spp. in 8 cani giovani. Veterinaria 2006;20;33-36.

-

10.De Lucia M, Mezzalira G, Bardagí M, et al. A retrospective study comparing histopathological and immunopathological features of nasal planum dermatitis in 20 dogs with discoid lupus erythematosus or leishmaniasis. Vet Dermatol 2017;28:200-e46.

-

11.Wortmann GW, Aronson NE, Miller RS, et al. Cutaneous leishmaniasis following local trauma: a clinical pearl. Clin Infect Dis 2000;31;199-201.

-

12.Miró G, Petersen C, Cardoso L, et al. Novel areas for prevention and control of canine leishmaniasis. Trends Parasitol 2017;33:718-730.

2358

2358  20 мин

20 мин

.png)