Панкреатит у собак — это воспаление экзокринной части поджелудочной железы, проявляющееся ее неспособностью в полной мере выполнять свои функции.

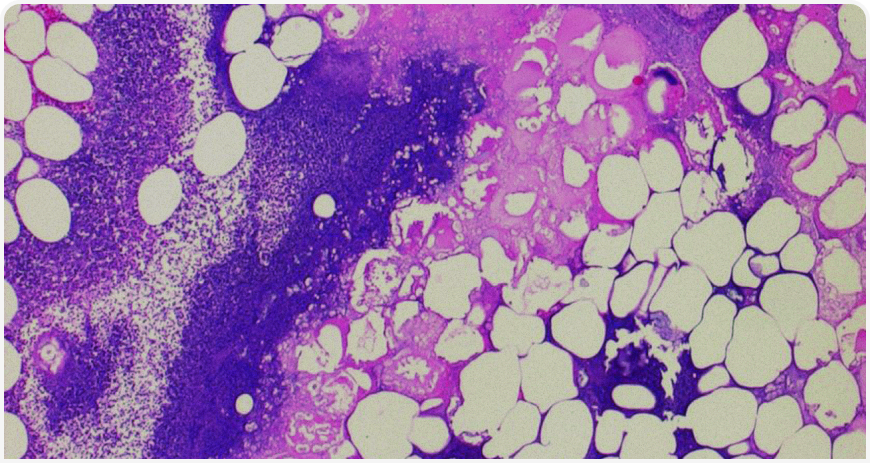

Синтез и депонирование пищеварительных ферментов в поджелудочной железе сопровождаются риском ее самопереваривания и последующего развития воспаления. Развитие заболевания может приводить к некрозу (некротизирующий панкреатит) и необратимым структурным изменениям — фиброзу (хронический панкреатит), в некоторых случаях имеющих минимальный воспалительный компонент (1).

В экзокринной части поджелудочной железы действует несколько механизмов предотвращения ее саморазрушения (например, проферменты = неактивные предшественники ферментов, депонирование ферментов внутри гранул, расположенных отдельно от лизосом, локально повышенный уровень pH, хорошее кровоснабжение и т.д.). Панкреатит развивается только при единовременном нарушении всех этих защитных механизмов. Само заболевание протекает в две стадии. На первой стадии высвобождается трипсин (активный фермент, образующийся из неактивного трипсиногена), который активирует другие пищеварительные ферменты, что приводит к локальным изменениям: отеку, кровоизлияниям, инфильтрации воспалительными клетками, некрозу ацинарных клеток и окружающей поджелудочную железу жировой ткани. На второй стадии воспалительный процесс прогрессирует, привлекая воспалительные клетки и вызывая высвобождение цитокинов, что может привести к системным нарушениям в других внутренних органах и в конечном счете к летальному исходу.

2624

2624  13 мин

13 мин