Понимание категорий диет для собак при заболеваниях ЖКТ

Изучение всего спектра диет для лечения болезней ЖКТ — важный шаг, без которого невозможно эффективное назначение диетотерапии при ХЭ. Единой универсальной диеты не существует. Применение диет каждой категории оправдано при определенных синдромах и ситуациях, тогда как в других случаях нецелесообразно. Чтобы лечебная диета была эффективна, необходимо правильно применить четко выбранные диетические стратегии. У собак ХЭ зачастую можно эффективно лечить с помощью диетотерапии, и это позволит избежать проблем, которые могут быть связаны с длительным применением антибиотиков (например, нарушений микрофлоры ЖКТ) или иммуномодулирующих препаратов (например, нарушения иммунного статуса и возникновения риска развития инфекционных заболеваний). При выборе диеты врачу следует всегда учитывать три фактора: (I) диетологический анамнез, (II) диетологическую стратегию и (III) диагноз (Рисунок 3). Чаще всего используют следующие типы (терапевтические классы) диет, предлагаемые многими производителями кормов для животных и предназначенные для лечения заболеваний ЖКТ у собак: легкоусвояемые, с ограниченным количеством ингредиентов, гидролизованные, с низким содержанием жиров, обогащенные клетчаткой (Рисунок 4). Определять, из какой категории (или категорий) предпочтительно выбрать диету в данном конкретном случае, лучше всего на основании полного диетологического анамнеза пациента и информации, предоставляемой производителем. Многие из доступных на рынке гастроэнтерологических диет по совокупности свойств соответствуют одновременно нескольким из вышеуказанных категорий, и такое «перекрестное действие» часто может облегчить работу клинициста. Врачам также важно знать, что нутриентный профиль (набор и соотношение нутриентов) в диетах не статичен и может со временем обновляться. В связи с этим для уверенности в соответствии назначенной диеты потребностям пациента следует по крайней мере раз в год изучать актуальную информацию о применяемых диетических продуктах. И наконец, диеты определенной категории (например, все легкоусвояемые диеты) неодинаковы: их нутриентные профили часто различаются, и при взаимозаменяемом использовании диеты могут вызывать у конкретного животного различные реакции.

Рисунок 3. Эффективность диетотерапии зависит от характера взаимодействия трех основных факторов. Врач обязательно должен оценить: (I) диетологический анамнез пациента, (II) возможные для пациента диетологические стратегии и (III) диагноз, то есть заболевание, против которого должна быть направлена терапия. Только оценив для каждого случая все эти три аспекта, можно выработать адаптированный подход к диетотерапии.

Рисунок 4. Для лечения заболеваний ЖКТ производители диет предлагают большое количество диетологических стратегий. Чаще всего используют следующие пять стратегий: (I) диеты с низким содержанием жиров; (II) диеты, обогащенные клетчаткой; (III) легкоусвояемые диеты; (IV) диеты с ограниченным количеством ингредиентов; (V) гидролизованные диеты. Диеты каждой из этих категорий следует применять только при определенных подвидах хронических энтеропатий, исходя из ожидаемой пользы для животного.

Легкоусвояемые диеты

Легкоусвояемые диеты — значительная часть всех представленных на рынке диет для лечения заболеваний ЖКТ, их часто используют при острых заболеваниях ЖКТ. В настоящее время в отрасли нет единого определения «высокоусвояемой диеты» – то есть наиболее адекватного и последовательного метода расчета усвояемости. С учетом этого рекомендуется применять ветеринарные диеты, разработанные авторитетными производителями кормов и признанные по результатам испытаний высокоусвояемыми и пригодными для применения в этом качестве. Врачу при назначении высокоусвояемой диеты приходится доверять информации на упаковке, так как многие компании не приводят подробно профиль усвояемости диет в указаниях по применению продукта. Если исходить из сведений об усвояемости диет, для которых такая информация предоставляется, усвояемость основных макронутриентов (то есть жиров, белков и углеводов) в этой категории обычно составляет около 90%. На усвояемость диеты влияет множество факторов, включая источники ингредиентов, методы производства, физиологические особенности ЖКТ получающего диету конкретного животного, бактериальные популяции в его ЖКТ, химическое разрушение и компоненты диеты, нарушающие пищеварение (1). Многие из этих факторов не связаны с диетой самой по себе, но влияют на эффективность конкретной диеты у конкретного животного.

Диеты с ограниченным количеством ингредиентов и гидролизованные диеты

Эти два терапевтических класса диет — следующие по частоте использования в гастроэнтерологии. Они часто применяются при хронических заболеваниях ЖКТ. Вначале такие диеты применяли при пищевой аллергии с дерматологическими проявлениями (2), поскольку они обеспечивают сбалансированность рациона, но при этом не содержат ингредиентов, вызывающих у данного животного аллергическую реакцию. Однако при ХЭ значительно чаще, чем истинная пищевая аллергия, встречается непереносимость корма. Пищевая аллергия всегда обусловлена иммунной реакцией, но пищевая непереносимость может развиваться по нескольким механизмам. У животных с пищевой непереносимостью эти диеты могут быть эффективны благодаря либо полному исключению неблагоприятного ингредиента из рациона, либо ограничению общей антигенной нагрузки на ЖКТ. Какой из этих теоретических механизмов будет действовать у каждого конкретного пациента, неизвестно. Таким образом, при выборе диеты с ограниченным количеством ингредиентов, желательно выбирать такой продукт, в списке ингредиентов которого значатся всего один источник углеводов и всего один источник белка, причем в идеале оба они должны быть новыми для пациента. Чтобы выбрать оптимальную диету с ограниченным количеством ингредиентов, необходимо тщательно и точно собрать диетологический анамнез (Рисунок 5). Следует также разъяснять владельцам, что многие представленные на рынке неспециализированные (безрецептурные) рационы аналогичного назначения содержат в том числе и ингредиенты, не указанные в маркировке продукта, и поэтому применять их в клинической практике не рекомендуется (3).

В гидролизованных диетах (альтернативное решение для пациентов с пищевой аллергией) снижение аллергенности и антигенности происходит с помощью технологий изменения структуры белка (4). Если гидролиз достаточно полный, такие диеты могут быть очень эффективными при лечении пищевой аллергии. Однако степень гидролиза может различаться в зависимости от технологий производства; если она недостаточна, то такие диеты могут сохранять определенный аллергенный или антигенный потенциал. В связи с этим сбор полного диетологического анамнеза совершенно необходим во всех случаях. Поскольку каждая из представленных на рынке гидролизованных диет содержит разные источники белков, эти источники, аналогично применению диет с ограниченным количеством ингредиентов, также желательно оценить, если основным дифференциальным диагнозом является пищевая аллергия. Другие полезные свойства этих диет — высокая усвояемость и сниженное содержание клетчатки, что в зависимости от конкретного пациента может оказаться как благоприятной, так и нежелательной особенностью. Эти два свойства диеты связаны с техническим процессом ее производства. Проблемам вкусовой привлекательности этих диет и возможных побочных реакций при их применении, которые иногда наблюдаются у людей, как кажется, уделяется минимальное внимание, и какие-либо исследования в этой области у собак отсутствуют.

Рисунок 5. Для назначения оптимальной диеты с ограниченным количеством ингредиентов крайне важно тщательно и точно собрать диетологический анамнез.

Диеты со сниженным содержанием жиров и диеты, обогащенные клетчаткой

И последние категории коммерчески доступных диет при заболеваниях органов ЖКТ — это диеты с измененным в терапевтических целях содержанием основных питательных веществ. Обычно речь идет о диетах со сниженным содержанием жиров либо с дополнительным включением клетчатки. Недавно было показано, что важным компонентом лечения некоторых заболеваний ЖКТ у собак оказывается уровень содержания жиров в рационе (5, 6). Недостаточно эффективное переваривание поступающих с кормом жиров может способствовать развитию секреторной и осмотической диареи (7). У животных с подозрением на заболевания, реагирующие на уровень жира, рекомендуется применять диету, содержание жиров в которой соответствует требованиям к ветеринарным терапевтическим низкожировым диетам (1,7–2,6 г жиров на 100 ккал). Эту информацию легко найти в рекомендациях производителя по применению продуктов, но, опять же, не существует общепризнанного определения диет с низким содержанием жиров или понимания того, какой именно уровень ограничения потребления жиров будет эффективным у конкретного пациента.

Клетчатку в диеты добавляют по множеству причин и терапевтических показаний, и достигаемый клинический эффект определяется типом и источником клетчатки. Для описания диет обычно используют показатель «клетчатка пищевая общая», который гораздо более информативен, чем показатель «сырая клетчатка» (8). Показатель «сырая клетчатка» не учитывает содержание в диете растворимой клетчатки, что ограничивает возможности его применения врачом при оценке соответствия диеты планируемой цели лечения. Растворимая и нерастворимая клетчатка обладает различными полезными свойствами, включая возможность ферментации с образованием летучих жирных кислот, способность улучшать состояние энтероцитов, увеличивать количество полезных микроорганизмов, воздействовать на моторику и на скорость прохождения пищевого содержимого через ЖКТ.

Диетотерапия широко распространенных хронических энтеропатий у собак

«

«Не существует универсального подхода к диетотерапии… надлежащее применение конкретных диетических стратегий является обязательным условием для успешного использования диет в качестве терапевтического инструмента».

Адам Рудинский

Пищевая непереносимость

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – это комплекс заболеваний ЖКТ, при которых отмечается аномальная реакция на генетические, микробные, иммунные факторы и факторы окружающей среды, с классическим клиническим признаком диареи. Такие случаи часто называют «диареей, вызванной реакцией на корм» (ДРК). Интересно, что в двух третях случаев собаки положительно реагируют на диетотерапию при целенаправленном применении элиминационных диет (9,10). Наиболее часто упоминаемая диетическая стратегия для собак с ВЗК включает использование либо гидролизованной диеты, либо диеты с ограниченным количеством ингредиентов. Хотя в поддержку такого метода лечения собак приводятся отчеты клинических случаев и опубликованные экспертные заключения, эффективность диет с ограниченным количеством ингредиентов изучалась только в трех относительно крупных исследованиях. Влияние гидролизованных диет также изучалась в трех исследованиях (9,11–14).

Наиболее крупным исследованием диет с ограниченным количеством ингредиентов было ретроспективное исследование с участием 131 собаки, страдавшей ДРК, из которых у 73 был достигнут ответ на диету с ограниченным количеством ингредиентов (9). Выбор диеты не контролировали, и на него могли влиять предпочтения врача, владельца или самого животного, но тем не менее это исследование дает ценные ретроспективные данные, полученные на большой выборке животных. Второе по величине исследование включало 65 собак, в течение 10 дней получавших пробную диету с ограниченным количеством ингредиентов (11), и частота ответа составила 60%. В этом исследовании частота ответа на диету не сравнивалась с данными по диете другого типа, однако она был сходна с общей частотой ответа, описанной в других исследованиях. В последнем исследовании описали группу собак, ответивших на диету с ограниченным количеством ингредиентов (12). Это клиническое испытание было начато для исследования действия пробиотика, но выявленное клиническое улучшение было связано не с пробиотиком, а с диетой.

В том же ранее упоминавшемся ретроспективном исследовании у 131 собаки, страдавшей ДРК, гидролизованные диеты оказались эффективны в 58 случаях, что позволило подтвердить изучаемую концепцию в относительно крупной популяции собак (9). Во втором, отдельном проспективном исследовании участвовали 26 собак, получавших высокоусвояемую диету либо диету с гидролизованным белком (13). Затем собак наблюдали и выявили устойчивый ответ в течение длительного периода времени (до 3 лет с момента включения в исследование). Через 3 месяца в обеих группах положительный ответ (по результатам наблюдения за клиническими признаками) сохранялся примерно у 90% собак. Длительную ремиссию в течение первого года исследования наблюдали только у собак, получавших гидролизованную диету. У собак, получавших высокоусвояемую диету, частота достижения уровня контроля через 6 месяцев составила 28%, и через 12 месяцев – 12%, что указывает на более высокую надежность долгосрочной реакции на гидролизованную диету. В последнем исследовании описана группа собак, ответивших на гидролизованную диету, и изучено влияние диеты на гистопатологические изменения в ЖКТ (14).

Таким образом, опубликованные в настоящее время данные о различных диетах свидетельствуют, что основными стратегиями ведения ДРК должны быть диеты с ограниченным количеством ингредиентов и гидролизованные диеты. Высокоусвояемые диеты потенциально могут быть полезны, но для дальнейшей оценки их эффективности необходимы новые исследования. Ответ на вопрос о наилучшем типе диеты неизвестен. Недавно был проведен неофициальный опрос врачей, с какой диеты они предпочитают начать стратегию диетотерапии: с гидролизованной или с диеты с новыми ингредиентами 1. Результаты оказались неоднозначными: 60% респондентов выбрали в качестве первой стратегии гидролизованную диету, а остальные – диету с ограниченным количеством ингредиентов. К сожалению, в опубликованных источниках нет сравнительных данных, позволяющих определить полезность отдельных типов диеты по сравнению с другими в контролируемом сравнительном исследовании у собак. Также возможно, что у некоторых собак ДРК будет реагировать только на один тип диеты и не будет купироваться другими диетами. Таким образом, до получения дополнительной информации может быть полезно, прежде чем отвергнуть диагноз ДРК, попытаться применить несколько диетологических методов терапии.

1. В личном общении. Опрос проводился доктором Кэти Толберт среди членов Общества сравнительной гастроэнтерологии.

«

«Практикующему врачу важно поставить точный диагноз и выявить причину хронической энтеропатии, чтобы целенаправленно применять диетологические и медикаментозные методы терапии».

Адам Рудинский

Пищевая аллергия

Вероятно, пищевые аллергии у собак с хроническими поражениями ЖКТ встречаются реже, чем непереносимость корма. Однако автору не известно ни одного исследования относительной распространенности этих двух заболеваний. При подозрении на истинную пищевую аллергию для успешной реализации диетотерапии крайне важно собрать полный и точный диетологический анамнез. При выборе диеты необходимо учитывать, содержит ли диета новые источники основных питательных веществ и/или гидролизованный источник белка. Чтобы прогнозировать, каким из ингредиентов вызвана реакция, желательно назначение элиминационной диеты с последующим провокационным тестом. В экспериментах показано, что антигенными свойствами могут обладать большинство основных питательных веществ, особенно белков, но выделены группы антигенов, чаще всего ответственных за развитие пищевой аллергии у собак, а именно говядина, молочные продукты и пшеница (15, 16).

Исследований пищевой аллергии у собак с преобладанием симптомов со стороны ЖКТ проводилось недостаточно, поскольку в большей части исследований оценивали только кожные проявления нежелательных реакций на корм. Клинические проявления пищевой аллергии могут быть весьма разнообразными, тем не менее при сочетании кожных и желудочно-кишечных клинических проявлений врач-клиницист должен заподозрить пищевую аллергию. Клинический диагноз можно подтвердить положительным ответом на исключающую диету, с возобновлением клинических симптомов после повторного введения в рацион ингредиента, вызвавшего аллергическую реакцию (16). После постановки диагноза можно назначить либо гидролизованную диету, либо диету с ограниченным количеством ингредиентов, поскольку этих типы диет показали свою эффективность при пищевой аллергии, хотя их сравнительных исследований не проводили (2, 17–20). Если при подозрении на пищевую аллергию есть основания считать этот диагноз высоковероятным, то рекомендуется применять исключающую диету в течение 8 недель, как и для собак с дерматологическими проявлениями нежелательной реакции на корм, в отличие от случаев ДРК, где испытание обычно длится всего 2–4 недели (21,22).

Энтеропатии с потерей белка/лимфангиэктазия

При энтеропатии с потерей белка (ЭПБ) у собак наиболее часто ограничивают содержание в рационе жиров. Первоначально этот метод лечения был предложен на основании данных исследований об увеличении объема лимфы при диете с высоким содержанием жиров. При увеличении интенсивности лимфотока, наблюдаемом при различных заболеваниях, включая лимфангиэктазию, теоретически может усугубиться потеря белка и нарушиться контроль течения заболевания (5,6). ЭПБ — это также гетерогенная группа заболеваний, включающая, в частности, ВЗК, лимфангиэктазию, инфекции (например, гистоплазмоз), лимфому ЖКТ, и роль диетотерапии различна в лечении каждого из них.

Первые сообщения о купировании клинических признаков ЭПБ диетами с низким содержанием жиров были опубликованы в сообщениях о единичных клинических случаях, в результатах исследований серии случаев и в докладах на научных конференциях. В более крупных сериях клинических случаев и в отдельных исследованиях также подтвердилась эффективность назначения собакам при ЭПБ диет с низким содержанием жиров. Однако ценность этих исследований ограничена отсутствием контрольных групп, особенностями дизайна исследования и действием одновременно проводившейся терапии.

В результате эти данные неоднозначны, но служат убедительным начальным аргументом в пользу ограничения содержания жиров в диете. Однако в этом случае также настоятельно необходимо подкрепить эти первичные выводы данными более углубленных исследований. Наконец, как уже упоминалось выше, этиология ЭПБ различна, и методы лечения также следует выбирать исходя из окончательного диагноза. Например, при выявлении у животного ВЗК и ЭПБ представляется целесообразным выбрать либо гидролизованную диету, либо диету с ограниченным количеством ингредиентов, что позволит врачу удовлетворить пищевые потребности пациента и при ЭПБ, и при обычном ВЗК.

Заболевания толстого кишечника

При заболеваниях толстого кишечника у собак применяются различные стратегии. Хронический колит у собак изучали в шести крупных исследованиях (10,23-27). Как и в доступной литературе по ЭПБ, эти исследования также часто ограничены отсутствием контрольных групп, особенностями дизайна исследования и одновременно проводимым лечением. Однако в трех из этих исследований удалось получить конкретную и полезную информацию.

В первом исследовании авторы сравнили в применении у собак с колитом три диеты (низкожировую, с высоким содержанием клетчатки и «гипоаллергенную») (25). Все обследованные собаки одновременно получали противовоспалительные препараты, но частота ответа у них различалась в зависимости от типа диеты. При гипоаллергенной диете частота ответа составила 85%, при диете с клетчаткой – 75%, и при диете с низким содержанием жиров – 18%. В двух других исследованиях представлены убедительные доказательства роли в лечении хронического колита диет, обогащенных клетчаткой, или добавок клетчатки к традиционным диетам, применяемым при ЖКТ (высокоусвояемым, с низким содержанием жиров и/или с ограниченным количеством ингредиентов) (26,27). В одном исследовании участвовали собаки, у которых ранее диета с низким содержанием жиров оказалась неэффективна (27). Подводя итог всему вышесказанному, у собак с заболеваниями толстого кишечника ответ был замечен при применении диет домашнего приготовления, легкоусвояемых диет, диет с ограниченным количеством ингредиентов, диет с низким содержанием жиров и диет с высоким содержанием клетчатки. Обзор этих ограниченных доказательных данных следует проводить с одновременным анализом надежности результатов исследований, поскольку большинство из них неконтролируемые, но в целом в них показано, что лучшим вариантом первой линии при ведении хронического колита оказываются диеты с добавлением клетчатки и/или диеты на основе новых ингредиентов, или диеты с ограниченным количеством ингредиентов. Как и в случае с ранее упомянутым заболеванием, в этих случаях для выбора оптимального подхода, если таковой существует, необходимы более крупные сравнительные исследования.

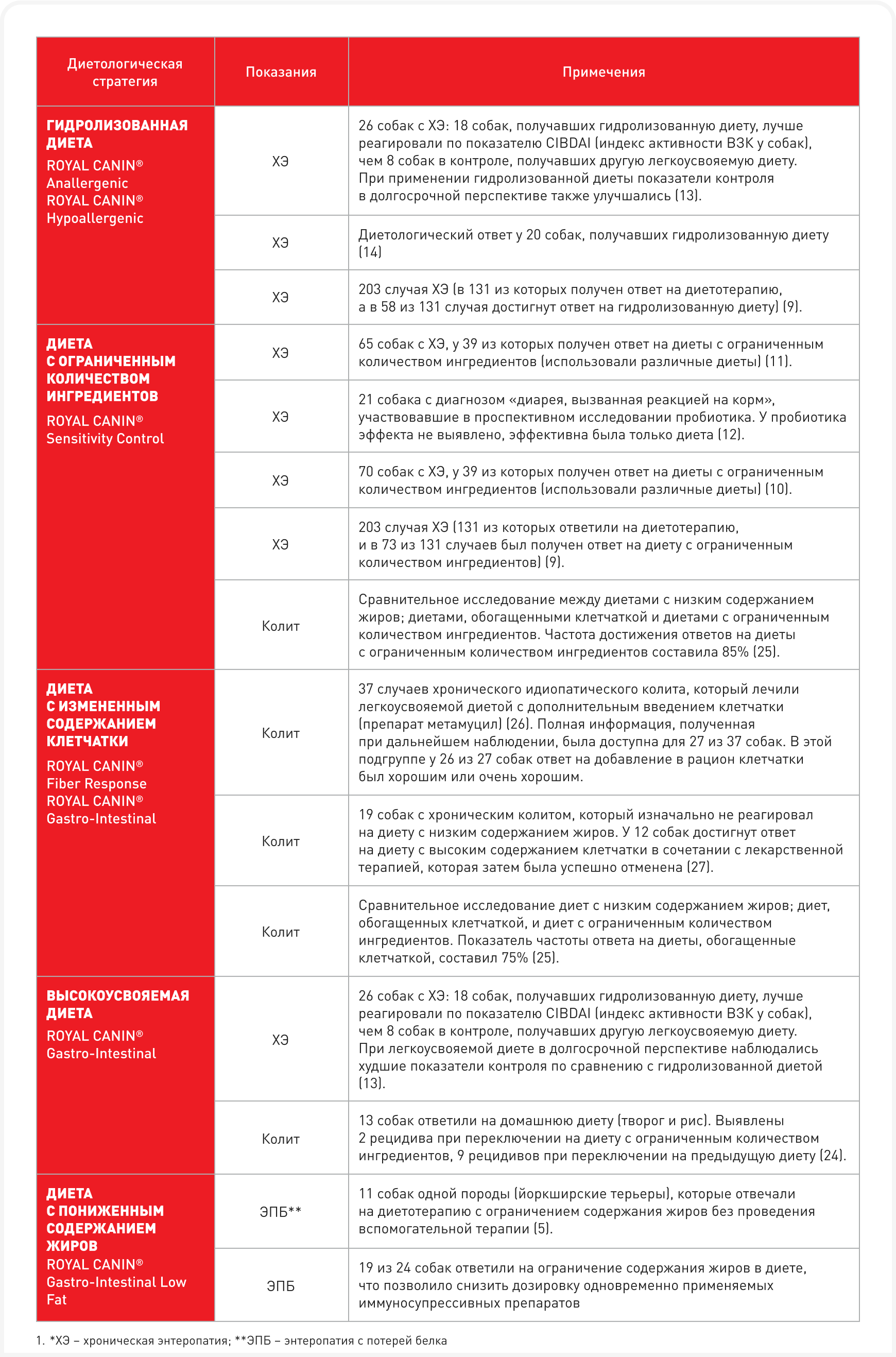

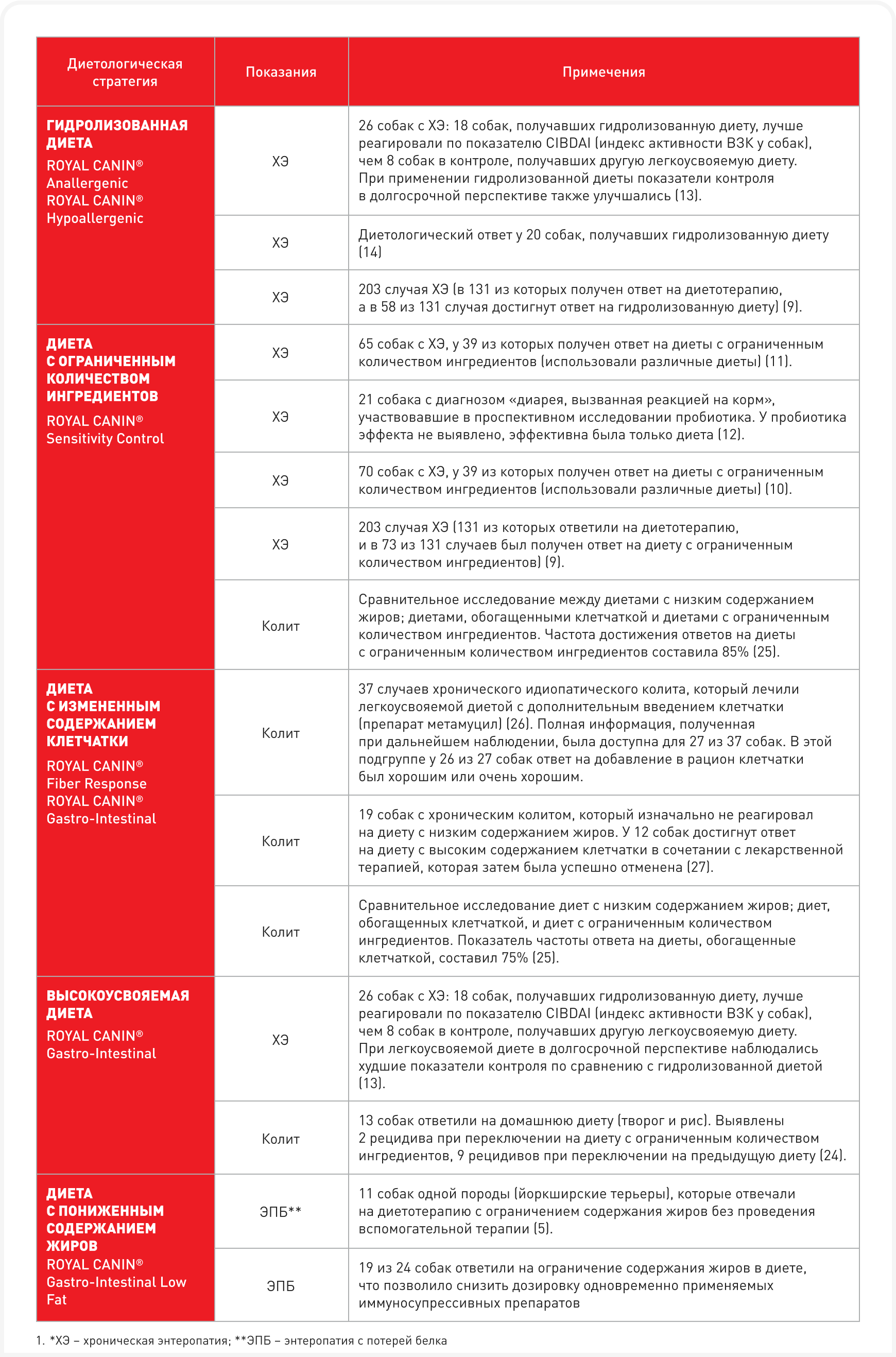

Таблица 1. Обзор данных основных исследований, где изучались вопросы диетотерапии хронических энтеропатий.

Заключение

ХЭ у собак нередко можно эффективно контролировать с помощью диетотерапии, и этот метод лечения, может помочь избежать возможных проблем, возникающих при длительном введении антибиотиков или иммуномодуляторов, как показано в большом числе исследований (Таблица 1). Поэтому диета должна быть в центре внимания при планировании терапии больных ХЭ. Существуют разнообразные варианты диет, и врач должен выбирать из них подходящие эмпирическим путем, исходя из особенностей пациента и клинических признаков заболевания. Каждого пациента следует оценивать индивидуально и выбирать диеты в соответствии с его потребностями, опираясь на современные литературные данные. Сроки ответа на диеты хорошо изучены, и получен ряд доказательных данных о том, что при неэффективности исходного эмпирического выбора может быть целесообразно применить несколько других вариантов пробных диет. При долгосрочной организации управления течением ХЭ у собак с помощью подбора соответствующей диеты и надлежащего наблюдения можно добиться эффективного и стабильного ответа на терапию.

3009

3009  15 мин

15 мин