Введение

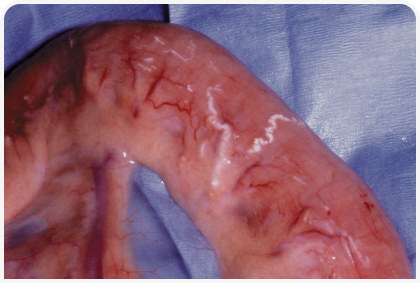

Энтеропатиями с потерей белка (ЭПБ) называют комплекс патологий желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которые характеризуются энтеральной потерей белка, преимущественно альбумина, в некоторых случаях – глобулинов. Энтеральная потеря белка у собак может иметь место в любом отделе ЖКТ, но патологии ротовой полости и пищевода редко являются причиной ЭПБ. В некоторых случаях ЭПБ могут вызывать болезни желудка и толстой кишки, однако самая распространенная причина – хронические патологии тонкого кишечника. В настоящей статье рассматриваются особенности симптоматики, диагностики и лечения наиболее распространенных причин ЭПБ, вызванных болезнью тонкого кишечника у собак (Таблица 1), более подробную информацию о других причинах ЭПБ можно найти в дополнительной литературе (1)

Предрасположенность и клинические признаки

Диагностика

Лабораторные исследования

Обычно для пациентов с клиническими симптомами ЭПБ рекомендуется паразитологическое исследование фекалий методом флотации либо проведение эмпирического лечения с использованием антигельминтика широкого спектра действия, клинический анализ крови, биохимическое исследование крови и анализ мочи. Результаты клинического исследования крови могут быть разными в зависимости от причины ЭПБ. При воспалительных патологиях (например, воспалительной болезни кишечника (ВЗК), неоплазии) возможно получение лейкограммы воспаления, но не у всех пациентов. Может отмечаться повышение числа эозинофилов в периферической крови; имеются данные, что гиперэозинофилия, которая, очевидно, представляет собой паранеопластический феномен, связана с лимфомой ЖКТ у собак. Анемия может быть результатом хронического воспалительного процесса, острого или хронического кровотечения в ЖКТ. Могут наблюдаться признаки дефицита железа (микроцитоз, гипохромия), если причина ЭПБ вызывает хроническое слабое кровотечение в ЖКТ. Необходимо проанализировать лейкоцитарную формулу, поскольку отсутствие лейкограммы стресса может указывать на гипоадренокортицизм, который многие клиницисты редко рассматривают как причину ЭПБ (см. далее). Лимфопения может наблюдаться у собак с кишечной лимфангиэктазией (КЛ). Число тромбоцитов может быть в пределах нормы либо повышенным (вследствие хронического воспаления), но тромбоцитопения редко становится причиной ЭПБ.

Основным признаком ЭПБ по результатам биохимического исследования крови является гипоальбуминемия, иногда совместно с гипоглобулинемией; в некоторых случаях может иметь место гиперглобулинемия. Гипохолестеринемия часто встречается у собак с КЛ, но также может встречаться при других патологиях, вызывающих ЭПБ; важным дифференциальным диагнозом при гипохолестеринемии является гипоадренокортицизм. Может наблюдаться гипокальциемия, вызванная гипоальбуминемией, либо истинная гипокальциемия вследствие поражения слизистой оболочки кишечника. Определение уровня ионизированного кальция (iCa) позволяет установить, указывает ли низкая концентрация кальция в сыворотке крови на гипоальбуминемию (уровень iCa будет в пределах нормы), либо имеет место истинная гипокальциемия (низкий уровень iCa). У некоторых собак может отмечаться повышение активности печеночных ферментов.

Анализ мочи не всегда дает возможность установить причину ЭПБ, однако позволяет исключить потерю альбумина с мочой как причину или сопутствующий фактор гипоальбуминемии. У собак некоторых пород, склонных к развитию ЭПБ и нефропатии с потерей белка (таких как мягкошерстный пшеничный терьер), может наблюдаться протеинурия. Анализ мочи позволяет получить ценную диагностическую информацию при обследовании пациентов с гипоальбуминемией, у которых отсутствуют симптомы патологий ЖКТ и гипоглобулинемия; глобулины обычно редко выводятся с мочой ввиду того, что большой размер молекулы не позволяет им проходить через почечные клубочки. В отсутствие протеинурии, признаков нарушения функции печени (повышение уровня желчных кислот, уровня аммиака в крови) либо потерь белка по иным причинам (выпоты, отеки при васкулите) как причин гипоальбуминемии, можно предположить наличие ЭПБ даже при отсутствии симптомов патологии ЖКТ.

При наличии у собак выпотов, вызванных ЭПБ, выпотная жидкость обычно представляет собой транссудат, образовавшийся в результате гипоальбуминемии и низкого онкотического давления. Транссудаты в таких случаях характеризуются очень низким содержанием белка, зачастую < 1,0 г/дл (10 г/л), низким содержанием ядросодержащих клеток и внешне напоминают воду. У собак при наличии транссудатов и концентрации альбумина в сыворотке крови выше 1,5 г/дл (15 г/л) необходимо подозревать синусоидную или пресинусоидную патологию воротной вены, например тромбоз воротной вены, так как транссудаты обычно не наблюдаются при концентрации сывороточного альбумина выше данного уровня. Имеются данные о случаях тромбоза воротной вены у собак с ЭПБ (3).

Определение уровня кобаламина рекомендуется у животных с подозрением на ЭПБ, при этом концентрация кобаламина в сыворотке крови может быть низкой в результате нарушения всасывания. При подозрении на панкреатит необходимо определение уровня панкреатической липазы (cPLI); отрицательный результат снижает вероятность панкреатита. Ранее уже отмечалось, что при гипоадренокортицизме может наблюдаться схожая с ЭПБ симптоматика, это необходимо учитывать при определении возможной причины ЭПБ (4). В таких случаях часто наблюдается снижение массы тела, ухудшение физического состояния, в aнамнезе имеются данные о периодической, часто хронической рвоте и/или диарее, гипоальбуминемии и гипохолестеринемии. Характерным признаком является отсутствие лейкограммы стресса, прежде всего отсутствие лимфопении. Обратите внимание, что классические нарушения кислотно-щелочного баланса, такие как гипонатриемия и гиперкалиемия, могут отсутствовать, что не всегда позволяет подозревать гипоадренокортицизм. Для того, чтобы избежать проведения ненужных диагностических процедур у собак с гипоадренокортицизмом или введения чрезмерных доз глюкокортикоидов при эмпирическом лечении ВЗК, автор предлагает у животных с подозрением на ЭПБ при отсутствии лейкограммы стресса проводить определение базального уровня кортизола; если он составляет < 2 мкг/дл (< 55 нмоль/л), то перед использованием других диагностических методов необходимо провести тест со стимуляцией АКТГ.

Визуальные методы диагностики

Исследование органов брюшной полости с помощью визуальных методов диагностики позволяет получить ценные диагностические сведения у пациентов с ЭПБ. Обзорная рентгенография брюшной полости не всегда так же эффективна, как ультразвуковое исследование, однако помогает исключить наличие инородных тел в ЖКТ, которые при хронической обструкции могут вызывать симптомы, схожие с ЭПБ. У некоторых пациентов при наличии достаточной детализации серозной оболочки с помощью обзорной рентгенографии можно обнаружить новообразования кишечника либо расширения тонкого кишечника, указывающего на обструкцию. Однако у большинства пациентов с ЭПБ детализация серозной оболочки обычно низкая, что связано с утратой висцеральной жировой ткани или наличием выпота. Контрастная рентгенография позволяет исключить или предположить наличие обструкции, язвенных поражений или новообразований с большей уверенностью, чем обзорная рентгенография.

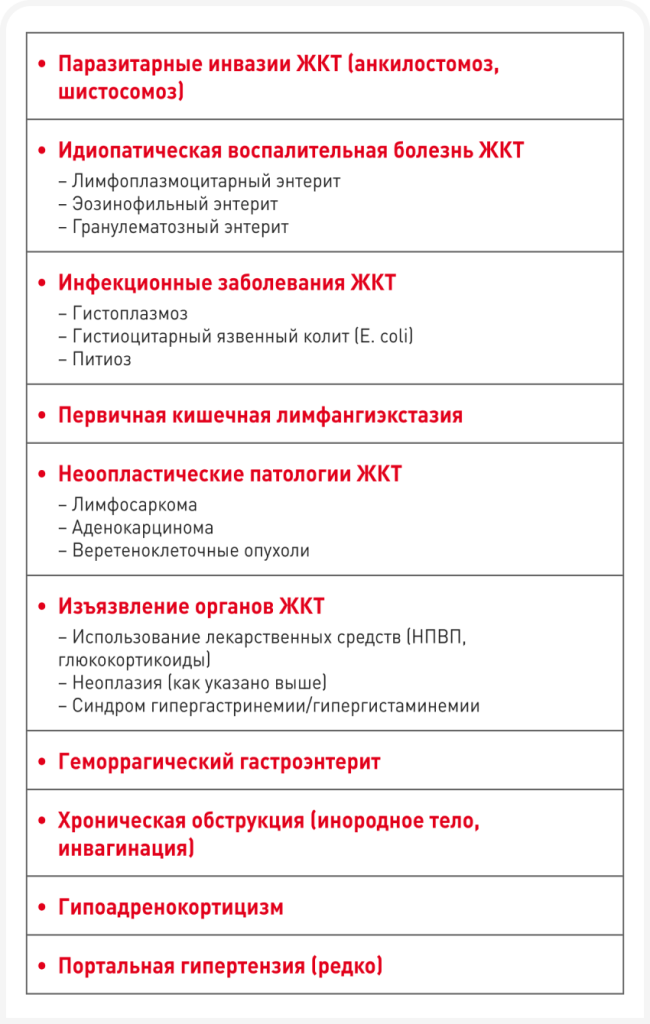

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости является предпочтительным для автора методом диагностики собак с симптомами ЭПБ (5). Результаты исследования позволяют принять решение о необходимости биопсии ЖКТ, а также выбрать метод биопсии (эндоскопическую или хирургическую). Данные, свидетельствующие о поражении тощей кишки или заболевании, которое проявляется локально и поддается хирургическому лечению, предполагают скорее хирургическую операцию, чем эндоскопическое исследование или биопсию. Изменения, обнаруживаемые при ультразвуковом исследовании у пациентов с ЭПБ, включают выраженную бороздчатость слизистой оболочки кишечника, перпендикулярную его длинной оси, расширение капилляров кишечных ворсинок, которое в некоторых случаях может указывать на КЛ (Рисунок 1). Также часто наблюдается утолщение кишечной стенки, утолщение мышечной оболочки (более распространенное при лимфоме), утрата нормальной морфологии кишечной стенки, расширение отделов кишечника (обструктивная болезнь), новообразования (опухоли, инородные тела). Хотя данный симптом не патогномоничен, утрата нормальной морфологии кишечной стенки обычно наблюдается при неопластических заболеваниях ЖКТ. Может наблюдаться увеличение брыжеечных лимфоузлов, и исследование аспиратов лимфоузлов, полученных под контролем УЗИ, позволяет диагностировать крупноклеточную лимфому или лимфому высокой степени злокачественности, либо гистоплазмоз. При наличии других симптомов на гипоадренокортицизм может указывать малый размер надпочечников.

Необходимо упомянуть о некоторых ограничениях УЗИ брюшной полости. Во-первых, проводящий исследование ветеринарный врач может не обнаружить либо неправильно интерпретировать поражения. Автору приходилось иметь дело с пациентами с обструкцией кишечника (инородные тела, новообразования), которые не были диагностированы либо были приняты за патологии других органов/тканей врачом, сертифицированным в области ультразвуковой диагностики. Во-вторых, получаемые изображения не позволяют проводить цитологическую и гистологическую диагностику, для этого необходимо получение образцов поражений, обнаруживаемых при УЗИ.

Исследование биоптатов

Для определения причин ЭПБ нужно получить биоптат кишечника соответствующего качества. Биопсия может проводиться под контролем эндоскопии либо хирургическим путем, с помощью лапаротомии или лапароскопии. Обратите внимание, что гипоальбуминемия не является абсолютным противопоказанием к проведению хирургической биопсии (по результатам исследований не было показано, что у таких пациентов повышен риск дегисценции), однако пониженное онкотическое давление может сделать процесс анестезии и периоперационного лечения более сложным, чем при эндоскопии.

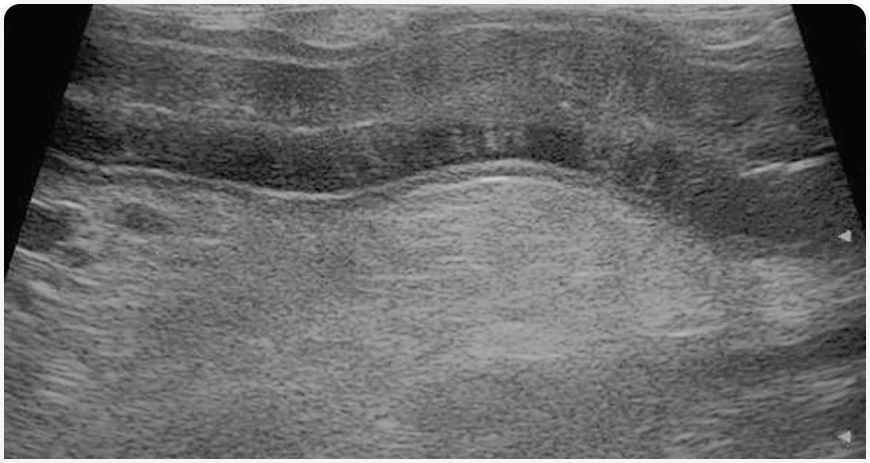

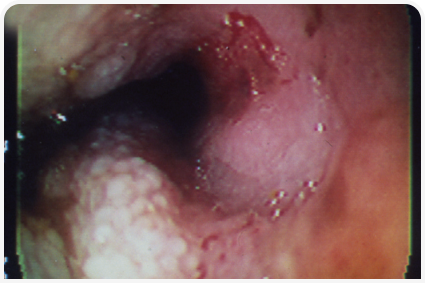

Макроскопические изменения двенадцатиперстной кишки, наблюдаемые при эндоскопии, могут указывать на КЛ, если наблюдается расширение лимфатических капилляров, которые выглядят как белые точки/концы ворсинок двенадцатиперстной кишки (Рисунок 2). Увеличение концов кишечных ворсинок может наблюдаться при лимфоцитарном/плазмоцитарном энтерите или лимфоме ЖКТ. При эндоскопическом исследовании также могут обнаруживаться язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки. При проведении диагностической лапаротомии можно предположить наличие КЛ, если лимфатические сосуды видны на поверхности серозной оболочки ЖКТ или в брыжейке. На серозной поверхности кишечника либо в брыжеечных лимфатических сосудах могут наблюдаться небольшие узелки, которые по результатам гистологического исследования часто характеризуются как липогранулемы. У некоторых собак на серозной поверхности кишечника обнаруживают скопления зернистого материала (Рисунок 3). Во время хирургического лечения необходимо получение биоптатов двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишки, а также увеличенных лимфоузлов (если таковые обнаруживаются). Биоптаты надлежащего качества должны включать материал от конца ворсинки до подслизистой оболочки и содержать несколько ворсинок. Важно получение биоптатов эпителия кишечных крипт, поскольку иногда патологические изменения при ЭПБ в большей степени выражены в криптах, чем в ворсинках. В большинстве случаев микроскопическое исследование биоптатов надлежащего качества, взятых с пораженных участков, позволяет поставить гистологический диагноз, соответствующий клинической картине. Наиболее распространенными гистологическими диагнозами у собак с ЭПБ являются ВЗК, КЛ и лимфома ЖКТ, но возможны и другие (Таблица 1).

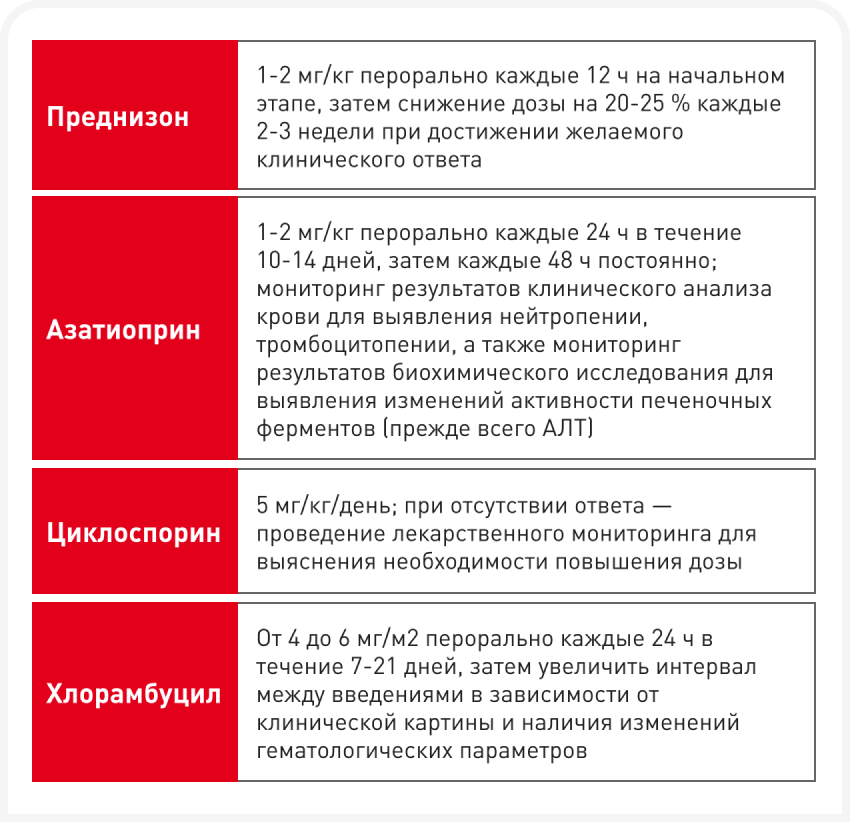

Лечение

Изменение рациона (например, использование новых источников белка и кормов на основе гидролизованного белка) – важный фактор успешного лечения ВЗК и КЛ. Рекомендуется использовать корма с ограниченным содержанием жиров, так как у пациентов с ЭПБ часто наблюдается нарушение усвоения жиров; прежде всего это касается пациентов с КЛ (8). Некоторые пациенты с ЭПБ хорошо поддаются лечению без медикаментозной терапии при использовании соответствующей диеты, хотя выбирать ее зачастую приходится методом проб и ошибок. Использованная автором стратегия, которая позволила получить положительные результаты у пациентов, не поддававшихся лечению другими методами (новые корма, лекарственные средства), предполагала использование двухкомпонентного корма с новым источником белка и новым источником углеводов. Владельцы животных самостоятельно готовили корм с помощью варки, запекания или тушения двух ингредиентов без использования каких-либо добавок (специй, масел); при получении клинического ответа (по опыту автора, часто в течение 10-14 дней) им рекомендовали консультацию с диетологом с целью выбора сбалансированной диеты для продолжительного применения.

Для пациентов с дефицитом кобаламина необходимо введение этого витамина. В недавно опубликованной статье (9) было показано, что пероральное введение кобаламина собакам с хронической энтеропатией эффективно для нормализации сывороточной концентрации кобаламина; также возможно подкожное введение кобаламина. По мнению автора, ввиду высокого профиля безопасности кобаламина (автор не располагает данными о токсическом действии, связанном с введением этого витамина), эмпирическое лечение пациентов с ЭПБ с использованием кобаламина – эффективный способ снижения затрат, связанных с проведением мониторинга реакции на введение кобаламина. Лечение лимфомы ЖКТ обычно предполагает использование химиотерапевтических средств. Для выбора протокола, оптимального и для клиента, и для пациента, рекомендуется консультация с ветеринарным онкологом. В качестве минимальной меры возможно введение преднизона, что позволяет на время улучшить клиническое состояние некоторых собак.

-

1.Dossin O, Lavoué R. Protein-losing enteropathies in dogs. Vet Clin Small Anim 2011;41:399-418.

-

2.Whitehead J, Quimby J, Bayliss D. Seizures associated with hypocalcemia in a Yorkshire Terrier with protein-losing enteropathy. J Am Anim Hosp Assoc 2015;51:380-384.

-

3.Respess M, O’Toole TE, Taeymans O, et al. Portal vein thrombosis in 33 dogs: 1998-2011. J Vet Intern Med 2012;26:230-237.

-

4.Lyngby JG, Sellon RK. Hypoadrenocorticism mimicking protein-losing enteropathy in 4 dogs. Canadian Vet J 2016;57:757-760.

-

5.Gaschen L. Ultrasonography of small intestinal inflammatory and neoplastic diseases in dogs and cats. Vet Clin Small Anim 2011;41:329-344.

-

6.Allenspach K, Rüfenacht S, Sauter S, et al. Pharmacokinetics and clinical efficacy of cyclosporine treatment of dogs with steroid-refractory inflammatory bowel disease. J Vet Intern Med 2006;20:239-244.

-

7.Dandrieux JRS, Noble P-JM, Scase TJ, et al. Comparison of a chlorambucil-prednisolone combination with an azathioprine-prednisolone combination for treatment of chronic enteropathy with concurrent protein-losing enteropathy in dogs: 27 cases (2007-2010). J Am Vet Med Assoc 2013;242:1705-1714.

-

8.Okanishi H, Yoshioka R, Kagawa Y, et al. The clinical efficacy of dietary fat restriction in treatment of dogs with intestinal lymphangiectasia. J Vet Intern Med 2014;28:809-817.

-

9.Toresson L, Steiner JM, Suchodolski JS, et al. Oral cobalamin supplementation in dogs with chronic enteropathies and hypocobalaminemia. J Vet Intern Med 2016;30:101-107.

-

10.Goodwin LV, Goggs R, Chan DL, et al. Hypercoagulability in dogs with protein-losing enteropathy. J Vet Intern Med 2011;25:273-277.

-

11.Simmerson SM, Armstrong PJ, Wünschmann A, et al. Clinical features, intestinal histopathology, and outcome in protein-losing enteropathy in Yorkshire Terrier dogs. J Vet Intern Med 2014;28:331-337.

5806

5806  20 мин

20 мин

.png)