Введение

Экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) возникает вследствие неадекватной выработки ферментов ацинарными клетками поджелудочной железы и приводит к нарушению пищеварения, мальабсорбции и развитию клинических проявлений, например, потери веса и диареи. Хотя ранее считалось, что ЭНПЖ у кошек встречается редко, сейчас общепризнано, что многие случаи в прошлом оставались недиагностированными из‑за отсутствия чувствительных и специфичных диагностических тестов, низкой осведомленности врачей о заболевании и его протекания на фоне других нарушений функционирования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), имеющих сходные клинические проявления. До недавнего времени описания случаев ЭНПЖ кошек в литературе были скудными, имелись только отдельные сообщения о подтвержденной ЭНПЖ или подозрении на нее у 10 кошек, опубликованные в период с 1975 по 2009 годы (1–9), а также две небольшие серии клинических наблюдений в совокупности у 36 кошек (10, 11). Совсем недавно было опубликовано крупное ретроспективное исследование, в котором оценивали 150 клинических случаев ЭНПЖ у кошек (12), а в 2021 году — небольшое многоцентровое ретроспективное исследование ультразвуковых и клинико-патологических данных у 22 кошек с ЭНПЖ (13).

Истинная распространенность ЭНПЖ у кошек неизвестна, у них это заболевание традиционно считалось редким, и было опубликовано лишь несколько клинических наблюдений. Однако с момента внедрения в практику в 1995 году теста на специфическую для кошек трипсиноподобную иммунореактивность (feline trypsin like immunoreactivity — fTLI) (14) частота диагностирования заболевания значительно возросла. В недавнем исследовании был проведен поиск по базе данных лаборатории изучения желудочно-кишечного тракта Техасского университета A&M примерно за двухлетний период (2008–2010), и в 1094 из 46 529 образцов сыворотки (2,4%) кошек, направленных для измерения fTLI, были выявлены уровни, соответствующие диагнозу ЭНПЖ (12). Несмотря на искаженность использованной в этом исследовании популяции (поскольку в нем рассматривали кошек с симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта и, следовательно, возможным подозрением на ЭНПЖ), представляется, что ЭНПЖ не самое редкое заболевание у кошек. Неясно, отражают ли эти цифры истинное увеличение распространенности или просто указывают на повышение осведомленности ветеринарных врачей о заболевании и усовершенствование диагностических инструментов. Следовательно, хотя истинную распространенность ЭНПЖ еще предстоит выяснить, ее следует подозревать во всех случаях соответствующей клинической картины.

Ни в одном исследовании специально не изучались возможные причины ЭНПЖ у кошек, хотя почти всегда в качестве единственной этиологии традиционно рассматривали хронический панкреатит, приводящий к постепенному и обширному разрушению ацинарных клеток. Однако эта идея была основана на небольшом количестве клинических случаев (13, 15) и, хотя хронический панкреатит по-прежнему считают наиболее частой причиной ЭНПЖ у кошек, возможны и другие этиологии. Хроническое воспаление может почти полностью разрушить экзокринную часть поджелудочной железы. Считается, хотя и не доказано, что этот процесс длительный; однако в недавних исследованиях было обнаружено, что ЭНПЖ может развиваться и у молодых кошек, а это означает, что хронический панкреатит менее вероятен в качестве причины заболевания, особенно в этой возрастной группе (12). К другим потенциальным причинам ЭНПЖ относят атрофию ацинусов поджелудочной железы (описано в небольшом количестве случаев), инвазию Eurytrema procyonis (двуустка, обнаруженная в некоторых регионах США, также в небольшом количестве случаев), гипоплазию или аплазию поджелудочной железы, прессорную атрофию из‑за обструкции протоков поджелудочной железы (1–9, 13). Хотя у собак недавно было описано развитие ЭНПЖ вследствие изолированного дефицита панкреатической липазы (при этом другие ферменты поджелудочной железы остаются в пределах нормы) (16), у кошек такое состояние пока не описано.

Значимой породной или половой предрасположенности к ЭНПЖ не существует (12); большинство заболевших кошек среднего возраста или старше, но описан возрастной диапазон от 3 месяцев до 19 лет (12). Это подчеркивает, что диагноз ЭНПЖ следует рассматривать у кошек любого возраста.

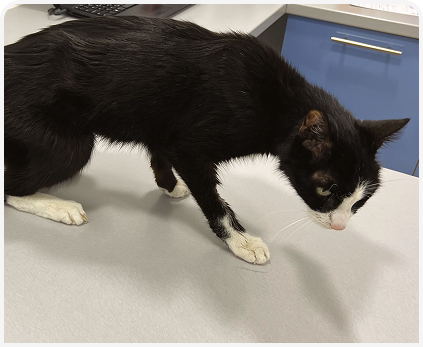

Клинические проявления у кошек не специфичны и аналогичны симптомам многих других, более часто диагностируемых заболеваний (например, гипертиреоза, хронических энтеропатий, панкреатита, хронической болезни почек). Наиболее частый клинический признак — потеря веса (Рисунок 1). В одном исследовании она наблюдалась более чем у 90% из 150 кошек и в 5% случаев была единственным клиническим проявлением (12). Жидкий стул присутствовал у 62% кошек, причем у 2/3 из них периодически развивалась водянистая диарея (Рисунки 2 и 3). У собак при ЭНПЖ, напротив, в большинстве случаев отмечается жидкий стул (например, 95% в одном исследовании (18)). К другим клиническим проявлениям относят плохое состояние шерстного покрова (50%), полифагию (42%), анорексию (42%), вялость (40%), рвоту (19%) и жирный шерстный покров (12).

Некоторые из зарегистрированных симптомов (например, анорексия, депрессия, рвота) нетипичны для ЭНПЖ и скорее связаны с сопутствующими заболеваниями (например, хронической энтеропатией или воспалением ткани печени и/или поджелудочной железы), чем с ЭНПЖ как таковой. Есть одно сообщение о кошке с ЭНПЖ, у которой развился D-лактоацидоз (предположительно из‑за усиленной ферментации в кишечнике в результате избыточного роста бактерий), клинически проявлявшийся слабостью, вялостью и атаксией (8), но это сочетание признано редким.

Клиническая картина ЭНПЖ у многих кошек отличается от типичной картины у собак, и диагноз установить сложнее. Клинические проявления у кошек более трудноуловимые и менее специфичные, а симптомы сопутствующих заболеваний встречаются чаще. Следовательно, ЭНПЖ следует подозревать в случаях необъяснимой потери веса или анорексии, даже в отсутствие диареи или полифагии, или в случаях, когда основным признаком становится рвота или угнетенное состояние, а снижение массы тела может быть менее заметным.

Экзокринную недостаточность поджелудочной железы первоначально можно заподозрить по клиническим проявлениям, но поскольку подобные признаки могут быть вызваны разными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (часто развивающимися одновременно с ЭНПЖ), каждой кошке с хроническим заболеванием ЖКТ или симптомами поражения ЖКТ в идеале следует провести обследование на ЭНПЖ. У кошек с ВЗК или мелкоклеточной лимфомой желудочно-кишечного тракта, не реагирующих на правильно проведенное лечение, может присутствовать недиагностированная ЭНПЖ. Следовательно, у любой кошки с диагностированными хронической энтеропатией или другим заболеванием желудочно-кишечного тракта, у которой несмотря на адекватное лечение сохраняется потеря веса или жидкий стул, в список дифференциальных диагнозов следует включить ЭНПЖ (Рисунок 4).

У кошек с ЭНПЖ обычно сохраняются нормальные показатели либо наблюдаются неспецифические изменения в общем анализе крови и биохимическом профиле сыворотки, но, опять же, различные отклонения в результатах анализов также могут быть вызваны сопутствующим заболеванием (например, анемией, повышением активности печеночных ферментов, гипергликемией, гипоальбуминемией), но ни одно из них не специфично для ЭНПЖ. У большинства (80–100%) кошек с ЭНПЖ в сыворотке крови снижена концентрация кобаламина (12), но есть доказательства, что еще до развития гипокобаламинемии истощается запас кобаламина в тканях, поэтому даже у кошек с нормальным содержанием кобаламина в крови может наблюдаться дефицит клеточного кобаламина (17). Хотя у кошек с ЭНПЖ распространена гипокобаламинемия, она неспецифична, так как часто возникает при других заболеваниях, таких как ВЗК, лимфома желудочно-кишечного тракта, гипертиреоз (17).

ЭНПЖ — функциональное заболевание, и окончательный диагноз также функциональный (13). Золотым стандартом диагностики считают измерение концентрации специфичной для кошек трипсиноподобной иммунореактивности (fTLI) в сыворотке крови (в идеале определенной натощак); специфичность метода составляет 85–100%, а чувствительность неизвестна, но считается высокой (10, 12, 13). Исследования TLI видоспецифичны, поэтому тесты, разработанные и валидированные для собак или людей, неприменимы у кошек. Анализ fTLI позволяет измерить в сыворотке крови уровни трипсиногена, вырабатываемого экзокринной частью поджелудочной железы. Это единственный доступный в настоящее время валидированный для кошек метод анализа, его предоставляет лаборатория изучения желудочно-кишечного тракта Техасского университета A&M. При ЭНПЖ из‑за значительного снижения функциональной способности экзокринной части поджелудочной железы концентрации fTLI в сыворотке крови субнормальные; референтный интервал составляет 12–82 мкг/л, а значения ≤ 8 мкг/л позволяют диагностировать ЭНПЖ. У некоторых кошек с клиническими проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта концентрация fTLI промежуточная (8–12 мкг/л), и в этих случаях тестирование следует повторить через несколько недель или месяцев, чтобы проверить, нормализовались ли значения или снизились до позволяющих диагностировать ЭНПЖ. Поскольку трипсиноген выводится почками, у кошек со сниженной функцией почек концентрация fTLI в сыворотке крови может быть ложно повышена (19), что затрудняет диагностику. У кошек с азотемией при подозрении на ЭНПЖ после уменьшения азотемии требуется повторное измерение концентрации fTLI в сыворотке крови.

Методы визуализации (рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная томография) для диагностики ЭНПЖ бесполезны, поскольку не отражают функциональных возможностей поджелудочной железы. Однако визуализация может быть полезна для диагностики или исключения сопутствующих заболеваний или клинических состояний, которые могут имитировать ЭНПЖ. В недавно проведенном многоцентровом исследовании было показано, что по данным ультразвукового исследования ЭНПЖ у кошек проявляется минимальными изменениями или вообще не выявляется, хотя в некоторых случаях были отмечены истончение паренхимы поджелудочной железы и расширение протоков поджелудочной железы, позволяющие заподозрить ЭНПЖ (13). Аналогичным образом, гистопатологические образцы или даже небольшие размеры поджелудочной железы при общем осмотре не позволяют диагностировать ЭНПЖ, опять же поскольку не отражают функциональные возможности поджелудочной железы, хотя соответствующие этому диагнозу результаты позволяют заподозрить ЭНПЖ.

Как и у собак, основой лечения ЭНПЖ у кошек является прием препаратов с ферментами поджелудочной железы. На рынке представлено несколько продуктов (сушеные экстракты поджелудочной железы свиньи), но эффективность различных продуктов и препаратов у кошек ни в одном исследовании объективно не оценивалась. В одном исследовании не было обнаружено различий в эффективности отдельных продуктов или типов панкреатического фермента, используемых для лечения ЭНПЖ у кошек, и был сделан вывод, что все продукты могут быть одинаково эффективны (12). Хотя ранее были получены данные об эффективности использования порошкообразных продуктов у собак (при этом продукты с кишечнорастворимой оболочкой считаются менее эффективными), в недавнем проспективном плацебо-контролируемом исследовании было показано, что продукты с кишечнорастворимой оболочкой на самом деле могут быть более эффективны (20). Также можно использовать сырую поджелудочную железу коровы, свиньи или дичи (13), но в ней могут содержаться потенциально опасные патогенные микроорганизмы, поэтому автор предпочитает порошкообразные продукты или продукты с кишечнорастворимой оболочкой.

Независимо от используемого продукта, ферменты поджелудочной железы следует давать с каждым приемом пищи. Продукты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, в идеале дают сразу после еды, а порошкообразные — тщательно перемешивают с кормом; предварительное выдерживание их с пищей, по-видимому, не требуется. Дозировку подбирают эмпирически, хотя первоначально обычно используют 5 мл (1 чайная ложка) ферментного порошка на порцию корма (13), а дозирование продуктов, покрытых кишечнорастворимой оболочкой, начинают с 300 мг панкреатина в день (разделенные на каждый прием пищи); однако выбранную дозу необходимо корректировать для каждой кошки по ответу на лечение. Эффект ожидается быстро, жидкий стул обычно купируется в течение первой недели, и, как только клинические проявления исчезнут, следует попытаться постепенно снизить дозу до минимально эффективной.

При использовании сырой поджелудочной железы начинают с дозы около 50 г на одно кормление, а затем корректируют дозу по мере необходимости. Порции сырой поджелудочной железы можно до использования хранить замороженными несколько месяцев без потери эффективности, но владельцы должны знать, что при этом имеется небольшой риск передачи инфекций и паразитозов (например, губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота, болезни Ауески и паразитозов, например, вызванных Echinococcus spp.) (13).

Ферменты поджелудочной железы способны расщеплять белки и жиры, поэтому при длительном контакте со слизистой полости рта и пищевода вызывают ее раздражение и изъязвление.

Важно также дополнительно назначать кобаламин; показано, что он улучшает реакцию на лечение у кошек как при ЭНПЖ, так и при хронических энтеропатиях, а эти два клинических состояния часто сочетаются (12, 21). Дефицит кобаламина может привести к воспалению кишечника и атрофии ворсинок, нарушению различных биохимических путей и всасывания питательных веществ, таких как фолиевая кислота (17). У кошек с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и тяжелой гипокобаламинемией добавление кобаламина приводило к значительному увеличению массы тела и уменьшению рвоты и диареи (21). В исследовании 150 кошек с ЭНПЖ добавление кобаламина улучшало реакцию на лечение даже при нормальной концентрации кобаламина в сыворотке крови (12). Наконец, у собак было показано, что гипокобаламинемия, связанная с определенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, имеет негативное прогностическое значение, а при ЭНПЖ гипокобаламинемия связана с более коротким сроком выживания (22, 23).

Точная концентрация кобаламина в сыворотке крови, указывающая на дефицит кобаламина в клетках и необходимость приема добавок, в настоящее время неизвестна, и ее определение затруднено тем фактом, что нормальные диапазоны кобаламина в сыворотке сильно различаются между лабораториями. Использование маркеров дефицита кобаламина, таких как сывороточная метилмалоновая кислота (ММА), более полезно, но обычно недоступно (24).

Добавки несомненно требуются кошкам при гипокобаламинемии, но у кошек с ЭНПЖ они также могут быть полезны и при нормальном уровне кобаламина в крови (особенно ближе к нижней границе нормы), так как у них возможен дефицит кобаламина в клетках (12, 17, 24). Поскольку ЭНПЖ у кошек из‑за отсутствия внутреннего фактора практически всегда сопровождается дефицитом кобаламина либо предрасположенностью к этому, добавки можно рекомендовать всем пациентам независимо от концентрации кобаламина в сыворотке крови.

Из-за отсутствия внутреннего фактора и, как следствие, нарушения всасывания кобаламина в желудочно-кишечном тракте кобаламин обычно рекомендуют вводить парентерально (13, 17). В исследованиях кинетики парентерального введения кобаламина кошкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или без них период полувыведения кобаламина из сыворотки крови составил 5 и 13 дней соответственно (25). Хотя протоколы назначения добавок были опубликованы, их эффективность может варьироваться в зависимости от основного заболевания желудочно-кишечного тракта, частоты введения и используемой лекарственной формы (13, 17), а исследований протоколов применения кобаламина у кошек с ЭНПЖ не проводилось. В настоящее время автор рекомендует применять гидроксокобаламин (предпочтительно) либо цианокобаламин в общей дозе 250 мкг (500 мкг для кошек весом > 5 кг) на кошку, внутрь либо внутримышечно, каждые 2 недели в течение 6–8 недель. Далее кобаламин вводят с ежемесячными интервалами, определяя его уровень в сыворотке крови каждые 3 месяца. Во многих случаях добавки, несмотря на заместительную ферментативную терапию ЭНПЖ, потребуется применять длительно.

Недавно были получены данные, что для коррекции дефицита кобаламина у кошек с заболеваниями желудочно-кишечного тракта назначение добавок внутрь может быть столь же эффективно, как и парентеральное введение, но эффективность этого варианта лечения у кошек с ЭНПЖ ни в одном исследовании специально не оценивалась. Поэтому в настоящее время автор рекомендует парентеральное введение кобаламина всем кошкам с ЭНПЖ. Если это невозможно, кобаламин дают ежедневно в течение 2–3 месяцев по 250 мкг на кошку (специальный препарат кобаламина для приема внутрь либо описанные выше инъекционные препараты кобаламина), а затем повторно измеряют концентрацию кобаламина в сыворотке крови.

Антибиотики применялись в качестве одного из компонентов терапии ЭНПЖ у собак, предположительно для лечения сопутствующего дисбиоза кишечника, хотя явной пользы этого вмешательства выявлено не было. В одном исследовании у кошек с ЭНПЖ (12) влияния антибиотиков на ответ на лечение обнаружено не было, и, поскольку нарушений микробиоты при ЭНПЖ у кошек подробно не описано и не подтверждено, эффективность антибиотиков в этих случаях остается неизвестной. Учитывая, что в вышеупомянутом исследовании положительного влияния антибиотиков на ответ на лечение отмечено не было, и поскольку они вызывают длительный дисбактериоз и устойчивость к противомикробным препаратам, автор в настоящее время не рекомендует применять антибиотики у кошек с ЭНПЖ. Если прием ферментов и добавок с кобаламином оказался неэффективен, необходимо дальнейшее диагностическое исследование, поскольку у таких кошек возможны сопутствующие заболевания тонкого кишечника, и применение антибиотиков вряд ли улучшит исход. Если лечение антибиотиками признано необходимым, можно провести курс пробного лечения метронидазолом (15 мг/кг каждые 12 ч внутрь) или тилозином (20 мг/кг каждые 12 ч внутрь), но этот вариант следует применять в последнюю очередь.

Для лечения дисбактериоза кишечника применяются мультиштаммовые пробиотики в высоких дозах, их можно назначить при подозрении на это клиническое состояние, но соответствующих исследований также нет. Наконец, для модификации кишечной микробиоты все шире применяют трансплантацию фекальной микробиоты (FMT); это вмешательство, вероятно, наиболее эффективное, но исследований на кошках с ЭНПЖ недостаточно. FMT также проводят при подозрении на дисбактериоз кишечника.

Влияние различных диет на исход у кошек с ЭНПЖ не оценивалось ни в одном исследовании, но в большинстве случаев, по-видимому, будет уместен корм хорошего качества с высоким содержанием белка, если только по поводу сопутствующих заболеваний не потребуется использовать специфический лечебный рацион. У кошек с хроническими энтеропатиями обычно применяют гипоаллергенные или элиминационные диеты; вероятно, они также подходят для кошек с ЭНПЖ, особенно учитывая возможность сопутствующего заболевания желудочно-кишечного тракта. В прошлом для лечения ЭНПЖ (особенно у собак) рекомендовали диеты с низким содержанием жиров, но соответствующих исследований на кошках также не проводилось.

Некоторые ветеринарные врачи рекомендуют одновременно с заместительной терапией ферментами поджелудочной железы назначать ингибитор протонной помпы (например, омепразол или пантопразол), чтобы снизить кислотность желудочного сока и уменьшить ингибирование ферментов в желудке. Однако преимущества такого лечения неизвестны, и большинство кошек, по-видимому, хорошо реагируют на лечение и без такого вмешательства. Однако назначение ингибитора протонной помпы может быть целесообразно, если у кошки наблюдается плохой ответ на прием панкреатических ферментов и кобаламина, с последующей оценкой клинического эффекта.

Наконец, имеются отдельные сообщения о развитии у кошек с ЭНПЖ коагулопатии в ответ на прием витамина К (5). Хотя это явление считают очень редким, если ЭНПЖ у кошки сопровождается кровотечением, перед началом приема витамина К следует получить коагулограмму.

В целом благоприятная реакция на лечение ЭНПЖ достигается у 60% кошек, и надлежащее лечение в большинстве случаев обеспечивает благоприятный прогноз и хорошее качество жизни (12). Неблагоприятный ответ на лечение наблюдался только в 13% зарегистрированных случаев (12); его причины неясны. Как упоминалось ранее, отсутствие или только частичный ответ на лечение могут быть вызваны недостаточной дозой кобаламина или недостаточно хорошим контролем сопутствующих заболеваний. Всех кошек при неэффективности корректного лечения следует повторно обследовать для исключения других диагнозов или значимых сопутствующих заболеваний.

По всей вероятности, экзокринная недостаточность поджелудочной железы (ЭНПЖ) у кошек встречается гораздо чаще, чем ее распознают ветеринарные врачи, поскольку ее клинические признаки неспецифичные, а диагностические тесты не всегда доступны. В идеале у всех кошек с хронической энтеропатией, особенно при неэффективности первоначального лечения, необходимо исключать ЭНПЖ путем измерения специфичного для кошек показателя fTLI. У кошек с недиагностированной ЭНПЖ, развивающейся на фоне других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, обычно бывает неадекватный ответ на лечение, а в большинстве случаев диагностированной ЭНПЖ кошки хорошо отвечают на соответствующую терапию. Эпидемиология

Этиология и патофизиология

Считается, что функциональный резерв экзокринной части поджелудочной железы исключительно велик, и клинические признаки ЭНПЖ развиваются только при потере > 90% ее секреторной способности (13). Независимо от причины, недостаточная выработка и выделение ферментов поджелудочной железы в тонкий кишечник приводят к неэффективному пищеварению. Большое количество непереваренных питательных веществ в кишечнике может вызвать осмотическую диарею, а снижение всасывания питательных веществ — потерю веса.

Очень важна патофизиологическая связь функции поджелудочной железы со всасыванием кобаламина. Кобаламинсвязывающий белок, внутренний фактор, облегчает всасывание кобаламина в подвздошной кишке, но в отличие от собак, у которых внутренний фактор вырабатывается также в желудке, у кошек он вырабатывается исключительно в экзокринной части поджелудочной железы. ЭНПЖ приводит к снижению выработки и выделения внутреннего фактора, что нарушает всасывание кобаламина в кишечнике и, следовательно, вызывает его дефицит и гипокобаламинемию (17).

Если ЭНПЖ развилась в результате хронического панкреатита, разрушение эндокринной части поджелудочной железы может привести к сопутствующему сахарному диабету. Кроме того, у кошек ЭНПЖ часто может сопровождаться воспалением ткани поджелудочной железы, хронической энтеропатией (обычно воспалительным заболеванием кишечника и/или мелкоклеточной лимфомой желудочно-кишечного тракта) и/или заболеванием печени.Клинические проявления

Диагностика

Лечение

Ферментозаместительная терапия

Дополнительное назначение кобаламина

Антибиотики и модификация кишечной микробиоты

Диетические рекомендации

Другие методы лечения

Прогноз

Заключение

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ countries[country][1] }}

{{ value[0] }}

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

1867

1867  12 мин

12 мин