Введение

Эндоскопия — это многофункциональный и минимально инвазивный метод, который используется для визуализации просвета желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), позволяет получать биоптаты для гистопатологического исследования или бактериологического посева, а также проводить лечение стриктур, полипов и удаление инородных тел. Хотя осложнения при стандартной эндоскопии встречаются редко (1), она должна проводиться после тщательного диагностического обследования. Эндоскопию нельзя использовать в качестве замены анамнеза, клинического осмотра, лабораторных и других визуальных методов диагностики. Необходимо особо отметить, что эндоскопия и эндоскопическая биопсия показаны не всегда, особенно у животных с хроническими патологиями ЖКТ, без проведения пробного лечения (дегельминтизации, коррекции рациона, антибиотикотерапии).

В сочетании с другими методами эндоскопия может быть как эффективным диагностическим инструментом при многих заболеваниях ЖКТ у собак, так и бесценным инструментом терапии, например, при извлечении инородных тел из желудка и пищевода.

В настоящей статье проводится обзор преимуществ эндоскопии на примере пяти клинических случаев. Оперативная эндоскопия и лапароскопия рассматриваться не будут.

Оборудование для эндоскопического исследования

Стандартный набор оборудования для эндоскопии ЖКТ включает гибкий эндоскоп, источник света, видеопроцессор, монитор и воздушный насос; обычно используется подключаемое устройство для записи видеоизображения (2, 3). Также может применяться ряд дополнительных инструментов и аксессуаров, включая зажимы для биопсии, цитологические щетки, иглы для аспирации/инъекций, зажимы и ковши для извлечения инородных тел (4). Основными параметрами, которые необходимо учитывать при выборе эндоскопа, являются его длина, внешний диаметр, а также диаметр инструментального канала. Для проведения стандартной эндоскопии ЖКТ у собак наиболее подходящим является эндоскоп диаметром 8–9 мм и длиной 100-140 см (2, 5), хотя для животных крупных пород его длина может быть недостаточной для прохождения подвздошно-ободочного сфинктера или пилоруса. Предпочтительнее использовать эндоскопы с диаметром инструментального канала 2,8 мм, который позволяет использовать зажимы для биопсии самого большого размера; это обеспечивает получение биоптатов надлежащего качества.

Фиксация результатов эндоскопического исследования (предпочтительнее с использованием изображений) должна проводиться сразу же после процедуры, для этого предложены стандартные формы отчетов (см. www.wsava.org/guidelines/gastrointestinal-guidelines).

Эндоскопическое исследование пищевода

Показания и подготовка пациента

Клиническими признаками патологий пищевода являются регургитация, дисфагия, гиперсаливация, кашель, анорексия и галитоз. Эндоскопическое исследование пищевода должно проводиться только после сбора данных анамнеза, клинического осмотра, проведения рентгенографии грудной клетки (включая рентгенографию с контрастированием, при необходимости) и (при наличии показаний) рентгеноскопии (6). Эндоскопическое исследование пищевода, в некоторых случаях с проведением биопсии, позволяет получить ценные диагностические сведения при наличии инородных тел (Вставка 1), стриктур (Вставка 2), эзофагита, гранулемы, вызванной инвазией Spirocerca lupi и неоплазией. В норме получение биоптатов пищевода затруднительно, обратное указывает на наличие поражения слизистой оболочки пищевода. Для проведения эндоскопического исследования пищевода необходима общая анестезия (в идеале после голодания в течение 8–12 часов), во время процедуры пациент располагается в левом латеральном или стернальном положении. При нарушениях моторики, например, при ретенции пищи в пищеводе, может потребоваться 24-часовое голодание (либо промывание пищевода после интубации трахеи), чтобы успешно провести исследование. Перед эндоскопией необходимо избегать применения контрастных веществ, прежде всего бария, так как они могут затруднять визуализацию слизистой оболочки пищевода. Или же эндоскопическое исследование должно проводиться минимум через 24 часа после контрастирования. Для проведения эндоскопического исследования пищевода лучше всего использовать гибкий эндоскоп; жесткие эндоскопы можно применять для удаления инородных тел большого размера, однако при этом повышается риск перфорации пищевода, а также становится невозможным проведение развернутого изучения пищевода.

.png)

.png)

Клинический случай 1

Кобель породы мопс в возрасте 11 месяцев поступил в ветеринарную клинику в связи с острой анорексией и регургитацией, которые развились за 3 дня до этого. Результаты клинического осмотра и исследования крови не выявили каких-либо существенных отклонений. При рентгенографическом исследовании грудной клетки было обнаружено затемнение в области дистального отдела пищевода, что указывало на наличие инородного тела, предположительно кости (Рисунок 1). Результаты эндоскопического исследования пищевода показали расширение пищевода в области краниального отверстия грудной клетки, а также внедрение кости в стенку пищевода краниальнее кардиального отверстия (Рисунок 2). Попытки извлечь инородное тело с помощью эндоскопии не принесли результата, хотя положение пациента меняли несколько раз. Впоследствии инородное тело сместилось в желудок. Результаты дальнейшего эндоскопического исследования не показали каких-либо патологических изменений в желудке, однако из-за тяжелых некротических язвенных поражений пищевода и возможного риска его перфорации через два дня была проведена гастротомия для извлечения кости. Затем в течение 10 дней проводилось лечение с введением омепразола, сукральфата, антибиотика и метилпреднизолона. Так как могла развиться послеоперационная стриктура, то в случае персистирования клинических симптомов было запланировано эндоскопическое исследование, однако выздоровление прошло без осложнений, и спустя год клиническое состояние собаки было удовлетворительным.

.png)

.png)

Клинический случай 2

Стерилизованная сука породы лабрадор-ретривер поступила на прием в ветеринарную клинику в связи с хронической (в течение месяца) регургитацией/рвотой, которая всегда наблюдалась в течение нескольких минут после кормления. Также в течение последнего месяца отмечались гиперсаливация и значительное снижение массы тела. Аппетит при этом сохранялся. За неделю до появления клинических симптомов была проведена операция по стерилизации. По результатам клинического осмотра было установлено, что балльная оценка упитанности составляет 2/9, при этом наблюдалась умеренная мышечная атрофия и степень дегидратации 8%. У собаки отмечался птиализм (гиперсаливация) и болезненность при пальпации вентральной поверхности шеи. Биохимическое исследование крови показало наличие гиперпротеинемии, гипернатриемии и гипохлоремии, соответствующие регургитации/гиперсаливации. По результатам рентгенографического исследования было обнаружено расширение грудного отдела пищевода (Рисунок 3). Собаку подвергли общей анестезии и разместили в положении лежа на левом боку для проведения эндоскопического исследования, в результате которого была обнаружена выраженная стриктура пищевода (Рисунок 4), вызванная, вероятно, желудочно-пищеводным рефлюксом из-за ранее проведенной анестезии. Прохождение наконечника эндоскопа через стриктуру было невозможным, однако удалось добиться его расширения с помощью баллона, наполненного водой, введенного через канал эндоскопа (Рисунок 5). Каудальнее стриктуры было обнаружено тяжелое множественное язвенное поражение (Рисунок 6), однако в желудке патологических изменений не наблюдалось. Для излечения стриктуры потребовалось три процедуры расширения с помощью баллона (проведенные с интервалом 5-6 дней). После второй процедуры была проведена контрастная рентгеноскопия с барием: моторика пищевода при поедании влажного корма была нормальной, прохождение болюса твердого корма через стриктуру было невозможным без употребления воды. В ходе рентгеноскопии желудочно-пищеводный рефлюкс не обнаружили. В период между процедурами расширения, а также в течение двух недель после последней процедуры собаке вводили омепразол, сукральфат и метилпреднизолон. Через три месяца после последней процедуры клиническое состояние животного было удовлетворительным, отмечался набор веса, однако собака могла употреблять только влажный корм, сухой корм вызывал регургитацию.

.png)

.png)

.png)

.png)

Эндоскопическое исследование желудка

Показания и подготовка пациента

Клинические признаки патологий желудка включают рвоту, гематемезис, анорексию, тошноту, галитоз и/или мелену. Эндоскопическое исследование желудка рекомендуется прежде всего пациентам с хроническими заболеваниями ЖКТ, а также в неотложных случаях, например, при наличии инородного тела или язвенных поражений желудка (7). В ходе процедуры, и особенно при наличии симптомов хронических заболеваний ЖКТ, также необходимо провести эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки. В большинстве случаев при хронической рвоте эндоскопическое исследование двенадцатиперстной кишки (а не желудка) с получением биоптатов позволяет поставить диагноз. Эндоскопическое исследование и биопсия желудка обычно позволяют подтвердить диагноз «гастрит», «неоплазия», «хроническая гипертрофическая гастропатия» и «язвенная болезнь», но (как упоминалось выше) эндоскопия должна проводиться только после подробного диагностического обследования. С помощью эндоскопии также возможно извлечение инородных тел и удаление полипов, а также установка питательного зонда. Эндоскопическое исследование должно проводиться под общей анестезией (в идеале после голодания в течение 8-12 часов, в некоторых случаях — до 24-36 часов, если предполагается замедленное опорожнение желудка), во время процедуры собака размещается в положении лежа на левом боку. Применение контрастных веществ, особенно бария, должно проводиться минимум за 24-36 часов до эндоскопии, так как барий осложняет визуализацию слизистой оболочки, а также может вызывать повреждение эндоскопа. При необходимости перед эндоскопией проводится рентгенографическое исследование брюшной полости для обнаружения остаточного бария. Основным ограничением эндоскопии желудка является невозможность диагностировать патологические изменения, локализованные под слизистой оболочкой, а также нарушения моторики ЖКТ. Кроме того, размер и форма некоторых инородных тел делает невозможным их извлечение с помощью эндоскопии, а удаление крупных трихобезоаров с помощью эндоскопа может занимать очень много времени; в таких случаях рациональной альтернативой является хирургическое лечение.

Клинический случай 3

Интактная сука породы ши-тцу в возрасте 12 лет поступила на прием в ветеринарную клинику в связи с ежедневной рвотой, которая наблюдалась на протяжении последних 9 месяцев. Эмпирическое лечение (дегельминтизация, антибиотикотерапия, пробная диетотерапия, использование гастропротекторов) не дало результатов. При клиническом осмотре кондиция тела собаки была оценена в 2/9 баллов по шкале BCS, за последние 3 месяца вес животного снизился на 10%.

Биохимическое исследование крови, клинический анализ крови, анализ мочи, определение уровня панкреатической липазы, паразитологическое исследование фекалий и рентгенографическое исследование грудной клетки не выявили каких-либо нарушений, однако было отмечено значительное снижение уровня фолиевой кислоты и кобаламина (уровень фолиевой кислоты составлял 2,59 нг/мл (референсный интервал: 5–12), кобаламина < 150 нг/л (референсный интервал: 250–800)). При ультразвуковом исследовании было обнаружено выраженное утолщение стенки желудка при наличии местных реактивных изменений в мезентериальной жировой ткани (Рисунок 7).

.png)

По результатам исследования образцов стенки желудка, полученных методом тонкоигольной аспирационной биопсии под контролем ультразвука, было обнаружено нейтрофильное воспаление. С учетом серьезных подозрений на наличие неоплазии было проведено эндоскопическое исследование желудка. При этом патологических изменений пищевода, дна желудка и большой кривизны обнаружено не было, однако малая кривизна и антральный отдел характеризовались ригидностью и не поддавались расширению при инсуфляции; язвенных поражений не обнаружили. Тяжесть поражений привратника делала невозможным прохождение эндоскопа через пилорус (Рисунок 8).

.png)

Гистопатологическое исследование показало наличие аденокарциномы желудка, при этом прогноз на исход заболевания был неблагоприятным, и через несколько дней животное подвергли эвтаназии (Вставка 3).

.png)

Эндоскопическое исследование двенадцатиперстной/подвздошной кишки

Показания и подготовка пациента

Клинические признаки патологий тонкого кишечника включают хроническую или рецидивирующую рвоту и/или диарею, абдоминальные боли, снижение массы тела, кровотечения в ЖКТ (гематемезис, мелена и анемия) или нерегулярный аппетит. После исключения системного заболевания у собак со снижением массы тела и хронической диареей и/или рвотой, решение о проведении эндоскопического исследования (8) должно приниматься на основании:

• Тяжести клинических симптомов и наличия кровотечения в ЖКТ

• Отсутствия реакции на эмпирическое лечение (дегельминтизация, смена рациона, пробное использование антибиотика)

• Результатов лабораторных исследований (гипоальбуминемия, положительная реакция на ɑ1-антипротеазу фекалий, низкая сывороточная концентрация кобаламина и/или фолиевой кислоты при нормальном уровне трипсиноподобной иммунореактивности сыворотки)

• Результатов ультразвукового исследования органов брюшной полости (изменения кишечной стенки или гиперэхогенная бороздчатость слизистой оболочки кишечника у собак с гипоальбуминемией (9))

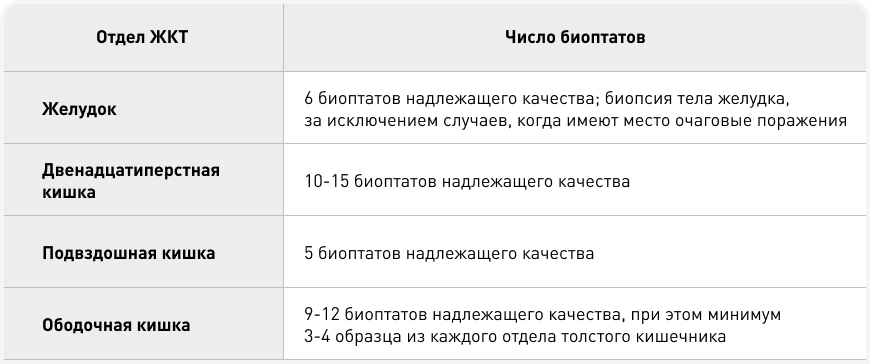

Хирургическая (а не эндоскопическая) биопсия может быть предпочтительным методом диагностики в некоторых случаях, особенно если в результате ультразвукового исследования органов брюшной полости обнаруживаются очаговое поражение кишечника, исследование которого с помощью эндоскопа невозможно, либо патологические изменения, локализованные под слизистой оболочкой. Хотя она и является наименее инвазивным методом, позволяющим получать биоптаты кишечника, есть ситуации, когда эндоскопия может быть противопоказана: например, при тяжелых состояниях, таких как гиповолемия, гипотензия или коагулопатия, либо при наличии у пациента рисков, связанных с проведением анестезии. В таких случаях, в зависимости от результатов обследования, может использоваться медикаментозное лечение для стабилизации состояния пациента, а эндоскопическое исследование проводится позднее. Эндоскопия должна проводиться только после подробного диагностического обследования, включающего УЗИ, паразитологическое исследование фекалий, исследование крови (трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки, уровень фолиевой кислоты и кобаламина) и анализ мочи. К основным ограничениям эндоскопической биопсии относится то, что получаемые биоптаты включают только поверхностные ткани и позволяют диагностировать только патологии, при которых имеет место поражение слизистой оболочки, а также сложность прохождения пилоруса и подвздошно-ободочного сфинктера у некоторых пациентов. Для собак с хроническими заболеваниями ЖКТ рекомендован метод эндоскопии «вверх и вниз», при котором проводится биопсия кишечника, так как некоторые патологические процессы, включая воспаление и лимфангиэктазию, могут локализоваться в различных отделах тонкого кишечника (10, 11). Недавно проведенные исследования показали, что для постановки корректного диагноза требуется минимальное количество биоптатов надлежащего качества (12-14) (Таблица 1). Эндоскопическое исследование двенадцатиперстной/подвздошной кишки проводится под общей анестезией с голодной диетой в течение 8-12 часов перед процедурой, во время исследования животное располагается в положении лежа на левом боку; при илеоскопии период голодания должен быть более продолжительным, подготовка пациента включает те же мероприятия, что и при колоноскопии (см. ниже).

Клинический случай 4

Сука породы бордер-колли в возрасте 10 лет поступила на прием в ветеринарную клинику в связи с хронической диареей (3 месяца) при отсутствии реакции на эмпирическое лечение. Помимо низкой оценки кондиции тела по шкале BCS, при клиническом осмотре не было обнаружено каких-либо патологических изменений. Биохимическое исследование крови показало наличие гипоальбуминемии (уровень альбумина 13,3 г/л (23–39)), гипомагниемии (0,15 моль/л (0,7–1,0)) и гипокобаламинемии (84 нг/л (200–800)).

Определение уровня желчных кислот, клинический анализ крови, анализ мочи, коагулограмма, паразитологическое исследование фекалий и рентгенография грудной клетки не выявили каких-либо нарушений. При проведении ультразвукового исследования было обнаружено нарушение моторики желудка. С учетом тяжелой гипоальбуминемии, после купирования гипомагниемии была проведена двунаправленная эндоскопия (гастро-дуодено-илео-колоноскопия). В результате колоноскопии патологических изменений обнаружено не было. После прохождения эндоскопа через подвздошно-ободочный сфинктер было обнаружено увеличение кишечных ворсинок, указывающее на расширение лимфатических капилляров (Рисунок 9).

.png)

Патологических изменений в пищеводе и желудке обнаружено не было, однако слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки характеризовалась повышенной рыхлостью, наблюдалось увеличение кишечных ворсинок. Были получены биоптаты всех отделов ЖКТ, исследование которых показало наличие умеренного воспалительного процесса и лимфангиэктазии в двенадцатиперстной кишке, а также выраженных патологических изменений подвздошной кишки (Вставка 4). Начали вводить преднизолон и метронидазол в комбинации с кобаламином, а также использовать гипоаллергенный корм. В течение нескольких дней у собаки было отмечено улучшение клинических и биохимических показателей; спустя шесть недель лечение было прекращено, при этом возврата клинических признаков не наблюдалось.

.png)

Колоноскопия

Показания и подготовка пациента

Клинические признаки патологий толстого кишечника включают диарею толстого кишечника, т. е. диарею, сопровождающуюся тенезмами, дисхезией, выделением с фекалиями слизи и крови. Также могут наблюдаться рвота, констипация, гематохезия при отсутствии диареи и диарея тонкого и толстого кишечника. Рвота встречается в 30% случаев патологий толстого кишечника, а гематохезия при отсутствии диареи — у 70 % собак с опухолями прямой кишки (15). Колоноскопия проводится под общей анестезией, пациент располагается в положении лежа на левом боку. Подготовка пациента включает полное удаление фекалий из прямой и ободочной кишки, так как фекалии могут затруднять визуализацию и препятствовать доступу к подвздошно-ободочному сфинктеру и так как в настоящее время эндоскопическое исследование у пациентов с симптомами патологий тонкого кишечника также включает исследование подвздошной кишки (16). Существует несколько методов подготовки пациента, однако автор предпочитает использовать двухэтапный протокол:

• В течение 4-5 дней перед проведением эндоскопии собака должна получать только корм с высокой степенью усвояемости (например, вареную курицу или белую рыбу).

• Госпитализация проводится за один день до процедуры, пациент выдерживается на голодной диете; за 24 и 12 часов до колоноскопии проводится промывание кишечника с помощью клизмы, в третий раз клизма используется непосредственно перед общей анестезией.

В качестве раствора для клизмы используется теплая вода без мыла из расчета 30-50 мл/кг. Другие растворы для клизм (например, фосфата натрия) использовать не рекомендуется из-за риска развития угрожающих жизни метаболических нарушений, таких как выраженная гипернатриемия, гипокалиемия, гиперфосфатемия, а также полицитемии (17). В одном исследовании было предложено использовать раствор электролитов для перорального введения, содержащий полиэтиленгликоль (ПЭГ), который более эффективен, чем несколько клизм при подготовке собак для проведения колоноскопии (18). Но из-за того, что ПЭГ вводится в больших объемах (> 50 мл/кг), зачастую требуется установка носожелудочных или ротожелудочных зондов.

Клинический случай 5

Кобель породы боксер в возрасте 9 месяцев поступил на прием в ветеринарную клинику в связи с хронической диареей толстого кишечника, гематохезией, тенезмами и выделением слизи с фекалиями, которые наблюдались в течение 5 месяцев при отсутствии реакции на эмпирическое лечение (фенбендазол, толтразурил, метронидазол, энрофлоксацин). Изначально у всех щенков этого помета присутствовали аналогичные симптомы, однако состояние остальных нормализовалось после введения энрофлоксацина. Снижения массы тела и замедления роста у животного не наблюдалось, была проведена дегельминтизация и вакцинация. Клинический осмотр, включавший ректальное исследование, не показал наличия каких-либо патологических изменений. Паразитологическое исследование фекалий, клинический анализ крови, биохимическое исследование крови, определение трипсиноподобной иммунореактивности сыворотки/уровня фолиевой кислоты/кобаламина и анализ мочи не позволили установить причину наблюдаемых симптомов.

При ультразвуковом исследовании были обнаружены выраженные патологические изменения ободочной кишки, значительное утолщение и утрата нормальной морфологии кишечной стенки, а также умеренно выраженная гипертрофия поясничных лимфоузлов. Цитологическое исследование тонкоигольных аспиратов, полученных под контролем ультразвука, показало наличие неспецифического гранулематозного воспаления.При колоноскопии была обнаружена утрата сосудов подслизистого слоя, а также несколько разрозненно расположенных узелков и петехиальных кровоизлияний в нисходящем колене ободочной кишки (Рисунок 10).

.png)

Данные изменения указывали на наличие тяжелого воспалительного процесса в ободочной кишке или (менее вероятно) неоплазию; возраст и порода собаки позволили предположить, что наиболее вероятным диагнозом является гранулематозный колит, что было подтверждено с помощью биопсии (Вставка 5). Было назначено введение энрофлоксацина в течение 6 недель, а также использование гипоаллергенного корма, при этом клиническое состояние пациента значительно улучшилось в течение 5 дней; в течение нескольких лет после постановки диагноза случаев рецидивирования болезни у животного не наблюдалось.

.png)

-

1.Dossin O. Endoscopic complications. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier. St Louis: Elsevier 2013;307-310.

-

2.Chamness CJ. Endoscopic instrumentation. In: Tams TR (ed). Small Animal Endoscopy. St Louis: Mosby 1999;1-16.

-

3.Radhakrishnan A. Advances in flexible endoscopy. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2016;46: 85-112.

-

4.Chamness CJ. Endoscopic instrumentation. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier 2013;267-272.

-

5.Sum S, Ward CR. Flexible endoscopy in small animals. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2009;39: 881-902.

-

6.Leib MS. Esophageal endoscopy. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier 2013;272-276.

-

7.Jergens AE. Gastric endoscopy. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier.2013;276-282.

-

8.Spillmann T. Intestinal Endoscopy. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier 2013;282-287.

-

9.Gaschen L, Kircher P, Stussi A, et al. Comparison of ultrasonographic findings with clinical activity index (CIBDAI) and diagnosis in dogs with chronic enteropathies. Vet Radiol Ultrasound 2008;49:56-64.

-

10.Casamian-Sorrosal D, Willard MD, Murray JK, et al. Comparison of histopathologic findings in biopsies from the duodenum and ileum of dogs with enteropathy. J Vet Intern Med 2010;24:80-83.

-

11.Procoli F, Motskula PF, Keyte SV, et al. Comparison of histopathologic findings in duodenal and ileal endoscopic biopsies in dogs with chronic small intestinal enteropathies. J Vet Intern Med 2013;27:268-274.

-

12.Jergens AE, Willard MD, Allenspach K. Maximizing the diagnostic utility of endoscopic biopsy in dogs and cats with gastrointestinal disease. Vet J 2016;214:50-60.

-

13.Willard MD, Mansell J, Fosgate GT, et al. Effect of sample quality on the sensitivity of endoscopic biopsy for detecting gastric and duodenal lesions in dogs and cats. J Vet Intern Med 2008;22;1084-1089.

-

14.Willard MD, Moore GE, Denton BD, et al. Effect of tissue processing on assessment of endoscopic intestinal biopsies in dogs and cats. J Vet Intern Med 2010;24:84-89.

-

15.Danova NA, Robles-Emanuelli JC, Bjorling DE. Surgical excision of primary canine rectal tumors by an anal approach in twenty-three dogs. Vet Surg 2006;35:337-340.

-

16.Lecoindre P. Colonic endoscopy. In: Washabau R, Day MJ (eds). Canine and Feline Gastroenterology. St Louis: Elsevier 2013;287-290.

-

17.Tomsa K, Steffen F, Glaus T. Life-threatening metabolic disorders after application of a sodium phosphate containing enema in the dog and cat. Schweiz Arch Tierheilkd 2001;143:257-261.

-

18.Richter KP, Cleveland MB. Comparison of an orally administered gastrointestinal lavage solution with traditional enema administration as preparation for colonoscopy in dogs. J Am Vet Med Assoc 1989;195: 1727-1731.

1369

1369  10 мин

10 мин