Введение

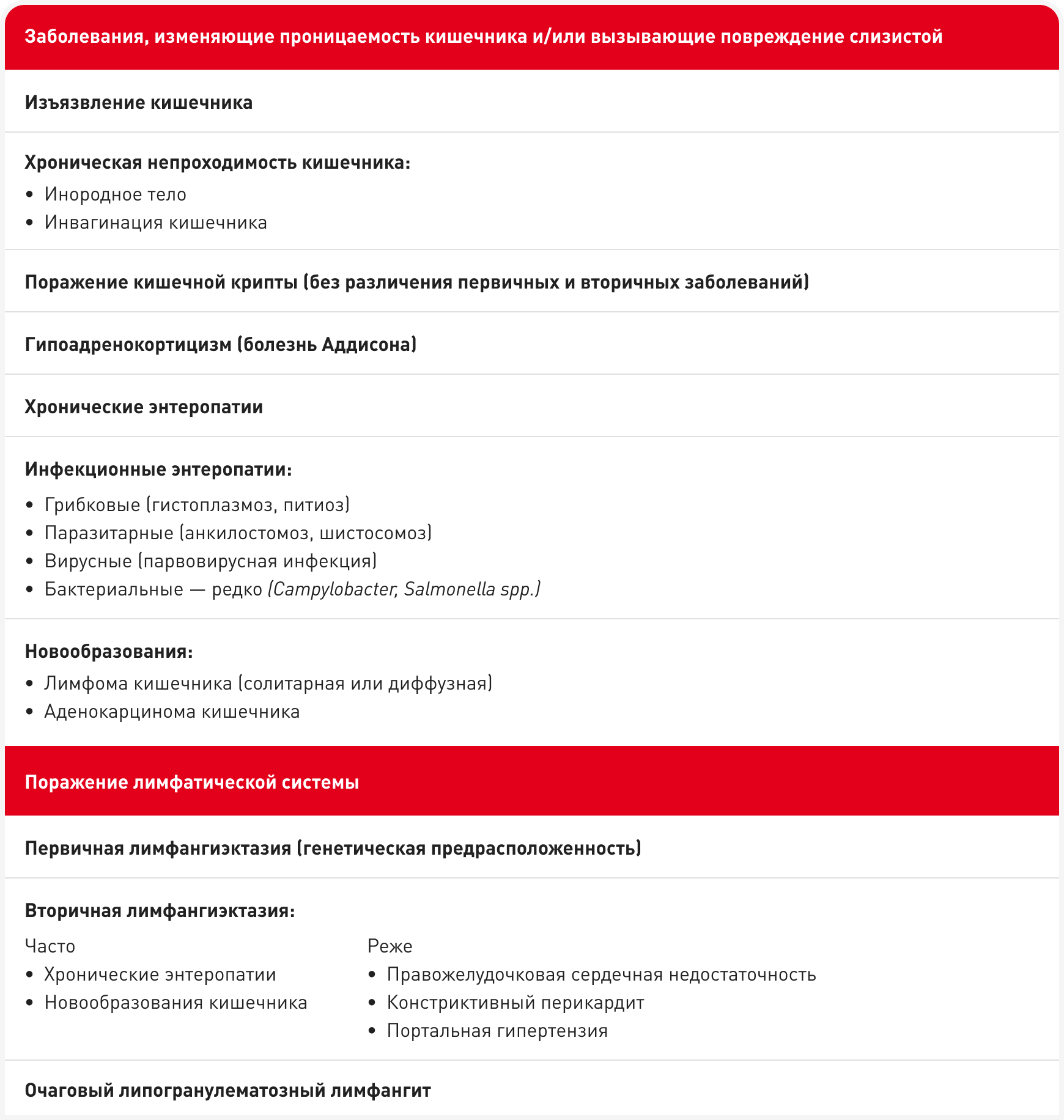

Энтеропатия с потерей белка (ЭПБ) — синдром чрезмерной потери белка через слизистую кишечника. Она обусловлена нарушением проницаемости стенки кишечника и потребления белка, эрозией или изъязвлением слизистой и вторичной потерей белка и/или сопутствующим изменением функции лимфатической системы и потерей богатой белком лимфы. Таким образом, ЭПБ возникает вследствие широкого спектра нарушений, включая опухолевые, инфекционные, механические, воспалительные и другие процессы (Таблица 1).

Наиболее частые причины ЭПБ у собак — хроническая воспалительная энтеропатия (ХВЭ) и лимфангиэктазия кишечника (ЛК) (1). Хронической воспалительной энтеропатией называют клинические поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) продолжительностью не менее трех недель после исключения опухолевых, инфекционных, эндокринных, механических и внекишечных причин при гистологически документированном воспалении ткани кишечника. Воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) у собак обычно диагностируют, если при биопсии выявлен энтерит, а пробная диета или курс антибиотиков оказались неэффективными.

Однако этим строгим критериям удовлетворяют очень немногие пациенты, поэтому предпочтительнее использовать более широкие термины «хроническая энтеропатия» (ХЭ) или ХВЭ. Лимфангиэктазия кишечника характеризуется различной степенью расширения лимфатических сосудов кишечника, лимфангитом и/или непроходимостью и разрывом лимфатических сосудов. В недавнем обзоре у 314 из 469 (68%) собак с ЭПБ была диагностирована ХВЭ, а у 214 из 469 (46%) — ЛК (1). ЭПБ может развиваться и у кошек, но значительно более распространена у собак. В этом обзоре основное внимание уделено клиническим находкам, диагностике и методам лечения при наиболее распространенных причинах ЭПБ у собак, с акцентом на последние данные.

Клиническая картина

Энтеропатия с потерей белка встречается у собак любого возраста и пола. В многочисленных исследованиях было выявлено, что ЭПБ наиболее часто развивается у йоркширского терьера, собак смешанных пород, бордер-колли, немецкой овчарки и ротвейлера (1). К развитию ЛК предрасположены норвежский лундехунд, шарпей, ротвейлер, а также мальтезе, мягкошерстный пшеничный и йоркширский терьеры (1–3).

Чаще всего ЭПБ проявляется хроническими рецидивирующими или прогрессирующими симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, потерей веса и признаками, связанными с гипоальбуминемией (например, асцитом, плевральным выпотом, отеком подкожной клетчатки). Наиболее часто развиваются диарея, потеря веса и снижение аппетита, реже — рвота. В 5–10% случаев желудочно-кишечные симптомы отсутствуют, а причиной обращения к ветеринарному врачу являются признаки гипоальбуминемии.

Реже собаки поступают в клинику с системными осложнениями ЭПБ, например, у собак со значимо пониженным содержанием ионизированного кальция могут появляться тремор, трение морды лапами, фокальные или генерализованные судороги, а тромбоэмболия, развившаяся вследствие ЭПБ, может проявляться респираторными, неврологическими или скелетно-мышечными симптомами (1, 4, 5).

Результативность непосредственного обследования различна: в некоторых случаях оно может быть неинформативным, в других можно выявить серьезные нарушения. Часто наблюдаются низкие балльные оценки кондиции тела и мышечной массы из‑за дефицита питания (Рисунки 1a и b), вздутие живота (и пальпируемая «волна жидкости»), периферические отеки и/или приглушенность легочных дыхательных шумов вследствие плеврального выпота.

.png)

Вызываемый гипоальбуминемией отек конъюнктивы наблюдается редко (Рисунок 2). При ректальном исследовании можно выявить утолщение или шероховатость слизистой прямой кишки и/или диарею. Характерным биохимическим проявлением ЭПБ считают гипоальбуминемию. В общем и биохимическом анализах крови выявляют лимфопению, различные типы и степени лейкоцитоза, гипохолестеринемию, снижение уровня креатинина, повышение активности печеночных ферментов (обычно небольшое), снижение общего содержания кальция и магния в сыворотке крови и гипоглобулинемию. Хотя последнее наблюдается часто, у некоторых собак с ЭПБ концентрация глобулинов в сыворотке крови будет нормальной или даже повышенной. Общая гипокальциемия в сыворотке крови обусловлена гипоальбуминемией; однако также развивается ионизированная гипокальциемия, часто связанная со снижением уровня 25-гидроксивитамина D.

.png)

Также могут сопутствовать ионизированная гипомагниемия и вторичные поражения паращитовидной железы (6, 7). Таким образом, рекомендуется также оценивать эти показатели. У собак с ЭПБ часто наблюдают гипокобаламинемию, снижение концентрации фолиевой кислоты в сыворотке крови и повышение иммунореактивности панкреатической липазы собак (canine pancreatic lipase immunoreactivity — cPLI). Наконец, в тесте вязкоэластичности крови у собак с ЭПБ была выявлена гиперкоагуляция (8), но это состояние не было напрямую связано с развитием тромбоэмболии.

Диагностическое обследование

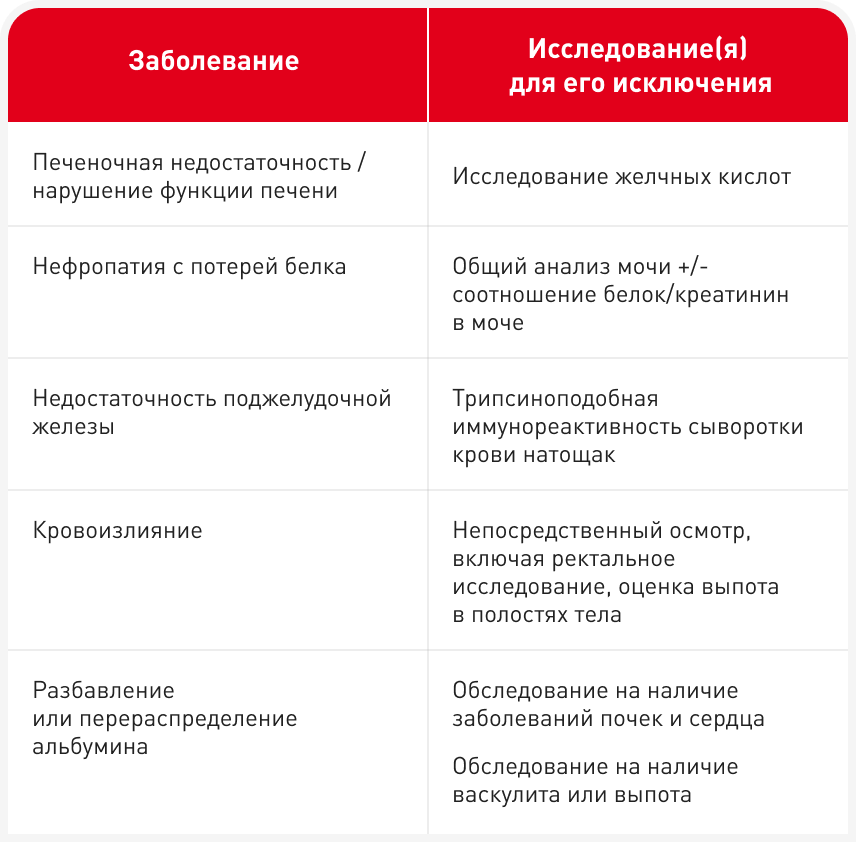

Первоначальное диагностическое обследование при подозрении на ЭПБ должно включать тщательное рассмотрение и исключение причин гипоальбуминемии, не связанных с желудочно-кишечным трактом (Таблица 2).

Если необходимо подтвердить потерю белка через желудочно-кишечный тракт, измеряют содержание ингибитора альфа-1-протеиназы в фекалиях. Ингибитор альфа-1-протеиназы по размеру аналогичен альбумину и, поскольку обычно активно не всасывается или секретируется в кишечнике и устойчив к гидролизу, служит идеальным маркером потери белка в кишечнике (9).

Это исследование, вероятно, наиболее полезно при сопутствующей потере белка почками или при печеночной дисфункции, затрудняющих диагностику ЭПБ. После этого, до биопсии кишечника, рекомендуют провести ряд исследований.

Проводят скрининг на гипоадренокортицизм; этот диагноз исключают при базальном уровне кортизола в сыворотке крови > 2 мкг/дл, но при более низких значениях для исключения гипоадренокортицизма проводят пробу на стимуляцию АКТГ. При воздействии патогена и соответствующем клиническом подозрении проводят скрининг фекалий на наличие гельминтов и лямблий в двенадцатиперстной кишке, диагностическую визуализацию и специфичные пробы на инфекционные заболевания (например, анализ мочи на антиген и соскоб из прямой кишки с цитологическим исследованием на гистоплазмоз).

Для выявления плеврального выпота, метастатического поражения или признаков грибкового заболевания проводят рентгенографию органов грудной клетки. При подозрении на хроническую непроходимость тонкой кишки следует провести рентгенографию органов брюшной полости. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет исключить очаговые или внепросветные поражения, выявление которых может изменить диагностический подход, и/или провести тонкоигольную аспирацию объемных образований или аномальных лимфатических узлов для неинвазивного установления диагноза.

Может наблюдаться перитонеальный выпот, который следует собрать для анализа; при ЭПБ ожидается чистый транссудат. Гиперэхогенная исчерченность слизистой (Рисунок 3), наблюдаемая при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, является чувствительным, но неспецифичным признаком для диагноза «лимфангиэктазия кишечника» (10).

Диагностическое обследование также должно включать скрининг для выявления перечисленных выше отклонений, из которых наиболее важны ионизированная гипокальциемия и гипокобаламинемия.

Для окончательной диагностики ЭПБ часто требуется биопсия с гистопатологическим исследованием, которая важна по нескольким причинам.

.png)

В первую очередь биопсия позволяет исключить инфекционные или опухолевые причины ЭПБ, а также выявить ХВЭ, ЛК или оба заболевания (в этом случае можно выделить преобладающий процесс). Важно отметить, что 76% случаев ХВЭ с гипоальбуминемией у собак также сопровождаются некоторой степенью ЛК / расширения млечных сосудов (11), поэтому эти процессы обычно сочетаются.

Перед биопсией проводят хирургический осмотр, позволяющий выявить очаговые поражения для исследования и провести биопсию всех отделов кишечника, а также других тканей по показаниям (например, печени, лимфатических узлов). Обычно более предпочтительно проводить биопсию стенки кишечника методом фиброэндоскопии, имеющим перед лапаротомией много преимуществ, в том числе значительно меньшую инвазивность и быстрое восстановление после процедуры. Кроме того, эндоскопия позволяет непосредственно визуализировать слизистую и целенаправленно проводить биопсию тканей, в которых выявлены нарушения.

В частности, с лимфангиэктазией кишечника связано появление на слизистой «белых пятен» (Рисунок 4) (12). В разных отделах кишечника патология может различаться, поэтому настоятельно рекомендуем провести как эзофагогастродуоденоскопию (эндоскопию верхних отделов ЖКТ), так и илеоколоноскопию (эндоскопию нижних отделов ЖКТ) (13).Важно отметить, что у эндоскопии есть ограничения; от качества эндоскопической биопсии может зависеть возможность точной диагностики, обычно получить биоптат из тощей кишки не удается, а поражения более глубоких слоев стенки кишечника можно пропустить.

Предложены рекомендации по интерпретации воспалительных и морфологических изменений в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта собаки и кошки (система оценки WSAVA / шаблон) (14), однако разные наблюдатели интерпретируют биоптаты кишечника все же очень по-разному.

.png)

Кроме того, гистопатологические данные недостаточно последовательно и точно соответствуют клиническим проявлениям и реакции на лечение. Поэтому гистопатологическое заключение следует интерпретировать самостоятельно, используя клиническое суждение, особенно если образцы неадекватные.

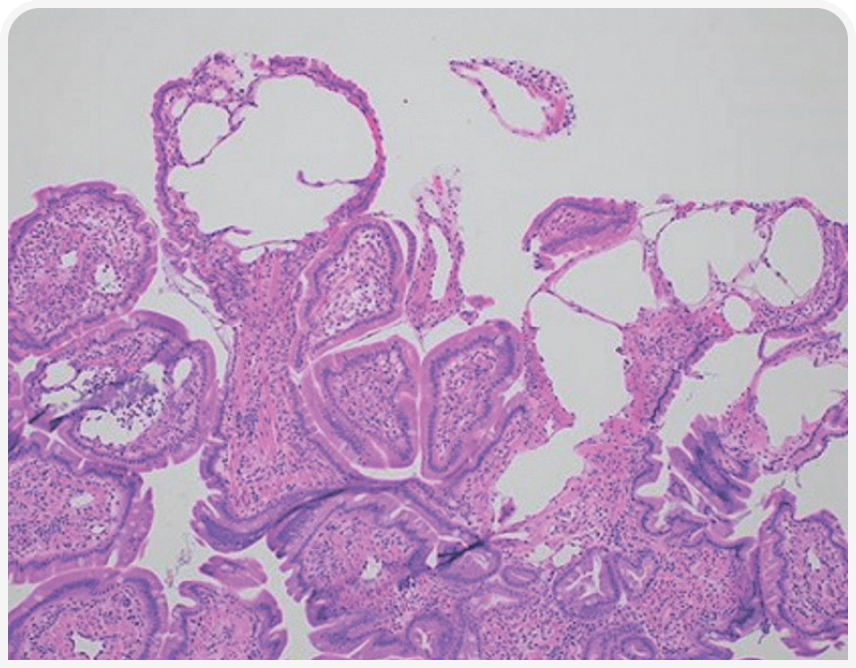

При ЭПБ у собак гистопатологически выявляют лимфангиэктазию кишечника (Рисунок 5), отек слизистой оболочки, воспалительный инфильтрат различных типов и степеней, расширенные кистозные крипты (Рисунок 6). Лимфангиэктазию кишечника при эндоскопической биопсии кишечника выявляют в ворсинках, собственной пластинке слизистой и в подслизистой (15), поэтому патологам важно оценивать наличие лимфангиэктазии в каждой из этих областей. Поражения крипт, по-видимому, особенно часто встречаются у йоркширских терьеров (2).

Если при исследовании биопсии заподозрены адгезия/инвазия бактерий, для выявления бактерий в фиксированной формалином ткани можно провести флуоресцентную гибридизацию в биоптате (fluorescent in-situ hybridization — FISH). В некоторых случаях отличить лимфому кишечника от воспалительных инфильтратов позволяют иммуногистохимическое исследование и ПЦР с оценкой перестройки рецепторов антигенов (PCR for antigen receptor rearrangements — PARR)

.png)

Лечение

Лечение опухолевых, инфекционных, механических и других причин ЭПБ выходит за рамки обзора, и в этом разделе основное внимание мы уделим лечению ЭПБ, вызванной ХВЭ и ЛК. Терапию подбирают по тяжести заболевания, поэтому при подозрении или подтвержденной ЭПБ на фоне в остальном относительно стабильного состояния собаки может быть разумно ограничить лечение только диетой. Эффективность этого подхода показана у йоркширских терьеров (16) и ряда других пород (17).

Кроме того, важно отметить, что в отдельных случаях ЭПБ подход к лечению определяется течением заболевания и часто оказывается у разных собак совершенно различным. Другими словами, единого «рецепта» лечения ЭПБ не существует, и рекомендуется подходить к терапии индивидуально, с анализом всей доступной информации.

В целом лечить следует подозреваемый или подтвержденный патологический процесс, поскольку ЭПБ опасна для жизни и сопровождается высокой смертностью, наиболее безопасно сразу же исходить из того, что все патологические процессы (т. е. потеря лимфатической жидкости, повышение проницаемости стенки кишечника, повреждение слизистой оболочки) происходят вследствие ЭПБ, и назначать лечение соответственно этому предположению. Это особенно верно при тяжелом течении или рефрактерности заболевания к терапии.

Диета

Лечение основного заболевания, вызывающего ЭПБ, начинается с изменения диеты, и многие гастроэнтерологи считают этот компонент лечения краеугольным камнем ведения пациента с ЭПБ. По данным одного исследования, вероятность ответа на диетотерапию без необходимости в глюкокортикоидах выше при индексе клинической активности хронической энтеропатии у собак (CCECAI) <8 (17).

Обмен веществ у собак с ЭПБ катаболический, возможен выраженный отрицательный энергетический и белковый баланс, и поэтому важно адекватное питание. Кроме того, при лечении ЭПБ, вызванной ХВЭ или ЛК, требуются изменения в диете.

.png)

Оптимальная диета хорошо усваивается, содержит достаточное количество белка и не содержит жиров, но при подборе подходящего рациона обязательно следует учитывать корм, который собака получала ранее. Для собак с ЛК обычно рекомендуют диету с низким содержанием жиров, а для собак с ХВЭ — диету с новым источником белка или диету с гидролизованным белком.

Для собак с ЛК обычно рекомендуют диету с низким содержанием жиров, а для собак с ХВЭ — диету с новым источником белка или диету с гидролизованным белком. В ветеринарной медицине нет консенсуса, что считать «низкожировой» диетой; коммерческие «низкожировые» диеты содержат от 17 до 26 г жира/Мкал МЭ (1,7–2,6 г/100 ккал), а «ультраобезжиренными» обычно считают диеты с < 15 г жира/Мкал МЭ (1,5 г/100 ккал).

Если ЭПБ у собаки вызвана ЛК, значительного терапевтического эффекта часто удается добиться только при применении диеты с низким содержанием жиров, но в некоторых случаях может потребоваться более строгое ограничение жиров, чем позволяет коммерческая диета. Кроме того, многие из коммерческих низкожировых диет в качестве источника белка содержат в основном птицу, поэтому могут не подходить для собак с ЛК с сопутствующей ХВЭ.

Существует как минимум один консервированный корм с низким содержанием жиров, содержащий в качестве основного источника белка свинину, которая для некоторых собак может быть новым источником белка. Собакам, которым необходимо более строгое ограничение жиров, чем содержится в коммерческом корме, а также собакам с выраженной ХВЭ и ЛК может потребоваться домашняя диета, разработанная ветеринарным врачом-диетологом, которая позволит решить обе проблемы.

Собакам с ЭПБ и ХВЭ с умеренной ЛК или без ЛК можно рассмотреть назначение диеты на основе гидролизованного белка или с новым источником белка, но тем не менее со сравнительно меньшим содержанием жира, поскольку ЛК можно пропустить, а концентрации сывороточного альбумина у собак с воспалительной ЭПБ стойко коррелируют с расширением млечных сосудов (11, 18).

Другие соображения относительно кормления таких пациентов также включают вид корма (сухой или влажный), частоту кормления (полезно кормить собак небольшими порциями несколько раз в день), объем порции и содержание в корме клетчатки. Некоторым собакам может быть полезно добавление клетчатки. Во всех случаях ЭПБ, независимо от того, предполагается применение коммерческой или домашней диеты, полезна и рекомендована консультация с ветеринарным диетологом.

Наконец, важно признать тот факт, что отсутствие ответа на один из диетологических подходов не означает, что собака не реагирует на диетотерапию или что модификация диеты не будет полезной для улучшения состояния собаки. В одном исследовании 8 из 10 собак с резистентным к стероидам воспалительным процессом отреагировали на изменение диеты (19).

По опыту автора, ЭПБ у собак, не купированная коммерческими диетами и лечением глюкокортикоидами и другими иммуносупрессивными препаратами, купируется переходом на новую разработанную ветеринарным врачом-диетологом диету домашнего приготовления со значительным ограничением содержания жиров (по моим подсчетам, < 15%).

В некоторых случаях диета с новым источником белка собакам с ЭПБ может не потребоваться, а достаточно просто ограничить потребление жиров сверх содержащегося в коммерческой диете, то есть перейти на диету домашнего приготовления. Краткое описание конкретных диет при ЭПБ приведено в Блоке 1.

.png)

Противовоспалительная и иммуносупрессивная терапия

Хотя патогенез хронической воспалительной энтеропатии полностью не изучен, предполагают, что в желудочно-кишечном тракте развивается стойкая иммунная реакция на эндогенные или экзогенные антигены (пищевые, бактериальные и/или поступающие из внешней среды). Кроме того, лимфангиэктазия сопровождается лимфангитом, а утечка лимфы — вторичным энтеритом. Поэтому лечение ЭПБ обычно всегда начинают с преднизолона. Исключением могут быть стабильные пациенты, первоначально лечение у которых ограничивают диетой, если она обеспечивает стойкий клинический и биохимический ответ.

Важно отметить, что терапия стероидами может вызывать значительные побочные эффекты, а в некоторых случаях глюкокортикоиды могут усугублять катаболическое состояние и гиперкоагуляцию (20). Применять иммуносупрессивные дозы глюкокортикоидов также может быть рискованно, если у собаки с ЭПБ нарушена функция кишечного барьера, поэтому автор считает, что при назначении глюкокортикоидов важно тщательно рассчитать дозировку и использовать наиболее консервативную из потенциально эффективных доз. Первым альтернативным глюкокортикоидом может служить будесонид, обладающий высоким эффектом первого прохождения и высоким сродством к рецепторам стероидов в клетках кишечника.

Иммуносупрессивные препараты при ЭПБ иногда назначают сразу после установления диагноза либо при неадекватной реакции или побочных эффектах от подходящих доз глюкокортикоидов. Важно отметить, что при первичной ЛК признаков иммунной реакции нет, поэтому иммуносупрессивная терапия у этих собак не оправдана.

Кроме того, в недавнем сравнительном исследовании монотерапии ЭПБ у собак стероидами и их сочетанием с иммуносупрессивными препаратами второй линии различий по времени нормализации уровня альбумина и отдаленным исходам выявлено не было (21).

Таким образом, при ХВЭ с резистентностью к стероидам или рецидивом после отказа от стероидов на фоне изначально имевшейся чувствительности к стероидам автор рекомендует использовать иммуносупрессивные препараты (например, циклоспорин по 5 мг/кг перорально каждые 12–24 часа или хлорамбуцил по 4–6 мг/м2 перорально каждые 24 часа в течение 7–14 дней, затем снизить дозу). Вышеизложенное кратко отражено в Блоке 2.

.png)

Если у пациента предполагают прогрессирование ЭПБ на фоне и ХВЭ, и ЛК, определить наилучшую схему лечения трудно, поскольку один процесс может стимулировать другой. Если в процессе заболевания значительную роль играет ЛК, то целесообразно начать с лечения ЛК и добавлять новые препараты только при неэффективности терапии ЛК.

Поддерживающая терапия и лечение осложнений

При ЭПБ у собак может меняться кишечная микробиота (дисбактериоз кишечника), поэтому в некоторых случаях могут быть полезны пробиотики; благоприятное действие показано по крайней мере для одного представленного на рынке штамма пробиотиков (22). Поскольку кобаламин важен для здоровья и функционирования желудочно-кишечного тракта, любой его дефицит следует лечить; традиционно препарат вводили подкожно, но недавно было показано, что у собак при заболеваниях кишечника может быть эффективным пероральное введение (23). При дефиците фолиевой кислоты у собак следует рассмотреть дополнительный прием фолиевой кислоты (200 мкг/кг/сут внутрь — если вес <20 кг, и 400 мкг/кг/сут внутрь при весе >20 кг); можно назначать препараты для человека.

При значительной ионизированной гипокальциемии также рекомендовано ее лечение. При наличии клинических проявлений (мышечные подергивания или тремор, потирание морды) может потребоваться парентеральное введение 10% глюконата кальция (0,5–1 мл/кг внутривенно медленно в течение 10–30 минут, мониторируя частоту сердечных сокращений, а оптимально — записывая ЭКГ). Полезен пероральный прием карбоната кальция (25–50 мг/кг/сут или элементарного кальция в разделенной дозе каждые 12 часов).

Важно помнить, что гипомагниемия может ухудшить всасывание кальция, поэтому при необходимости назначают гидроксид магния внутрь (1–2 мэкв/кг/сут или в разделенной дозе каждые 12 часов). У многих собак с ионизированной гипокальциемией снижен уровень 25-гидроксивитамина D, и у них эффективно лечение кальцитриолом (20–30 нг/кг/сут перорально в первые 3–4 дня, затем в поддерживающей дозе 5–15 нг/кг/сут, которую лучше давать отдельно от стероидов).

На данный момент неизвестно, эффективны ли у собак с ЭПБ в сочетании с гиповитаминозом D и нормокальциемией препараты витамина D. Собак с ЭПБ классифицируют как группу высокого риска тромбоза (на основании рекомендаций по лечению 2022 года) и рекомендуют проводить у них тромбопрофилактику (24). Многим собакам вводят клопидогрел в дозе 2–3 мг/кг/сут; однако также можно рассмотреть возможность тромбопрофилактики ингибиторами фактора Ха (например, апиксабаном, ривароксабаном).

Дренирование выпота из брюшной полости или грудной клетки показано только при дискомфорте или затрудненном дыхании; диуретики не показаны, так как часто неэффективны и могут способствовать обезвоживанию. Гидратацию кристаллоидами проводят ограниченно из‑за гипопротеинемии. Для повышения уровня альбумина необходимо вводить значительный объем плазмы; как правило, это клинически нецелесообразно. Для купирования отеков наиболее полезны коллоиды, такие как препараты гидроксиэтилкрахмала. Применять у собак концентрированный человеческий альбумин (25%) не рекомендуется (25). В некоторых странах на рынке представлен препарат альбумина собак, и показана его эффективность при ЭПБ у собак. Наконец, у собак при ЭПБ часто может быть эффективна другая поддерживающая терапия, в том числе препараты от рвоты и тошноты (например, маропитант по 2 мг/кг перорально каждые 24 часа).

Вопросы для обсуждения при лечении

При лечении собаки без данных биопсии кишечника врач должен обсудить с клиентом связанные с этим риски (неправильный диагноз, потенциальный вред при недиагностированной инфекционной энтеропатии), а также учитывать особенности породы и наличие каких-либо предрасположенностей. При отсутствии биопсии или известных породных предрасположенностей, возможно, лучше предположить наличие и ЛК, и ХВЭ, и подбирать соответствующее лечение.

Рефрактерные случаи и прогноз

У некоторых собак клиническая или биохимическая реакция на противовоспалительные или иммуносупрессивные дозы стероидов и иммунодепрессантов второй линии отсутствует или минимальна. В этих случаях автор рекомендует сократить прием лекарств и сосредоточиться на корректировке диеты (в идеале с консультацией сертифицированного ветеринарного диетолога), коррекции дефицита питательных веществ и предотвращении осложнений. В некоторых случаях у собак с рефрактерной ЭПБ, вызванной лимфангиэктазией кишечника, наблюдалось улучшение при терапии октреотидом (5–10 мкг/кг п/к каждые 8–12 часов), но в настоящее время данных об эффективности и возможных побочных эффектах этого лечения недостаточно.

В обзоре 445 клинических наблюдений ЭПБ у собак связанная с болезнью смертность составила 54,2% (1). Однако растущее понимание гетерогенной природы этого состояния и необходимости индивидуальной терапии позволяет улучшить исходы. Несмотря на осторожный прогноз, у некоторых собак с ЭПБ ответ на лечение оказывается отличным, но даже после первоначальной реакции на лечение всегда возможен рецидив. Больным собакам рекомендуются частые осмотры и может потребоваться пожизненное лечение.

Энтеропатия с потерей белка (ЭПБ) у собак — гетерогенный синдром, чаще всего вызываемый хронической воспалительной энтеропатией, лимфангиэктазией кишечника или их сочетанием.

Диагноз устанавливают, исключая другие причины гипоальбуминемии и затем систематически обследуя пациента для выявления конкретной причины заболевания. Лечение подбирают индивидуально в зависимости от причины ЭПБ у собаки, и краеугольным камнем терапии во многих случаях ЭПБ у собак считают диету. Заключение

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

2829

2829  10 мин

10 мин