Введение

Гемодиализ проводят, чтобы обеспечить удаление нежелательных молекул из крови пациента. Очищение происходит вне тела. Для этого кровь животного поступает по специальным трубкам в фильтр, где происходит её очищение, а из фильтра возвращается обратно в сосудистое русло.

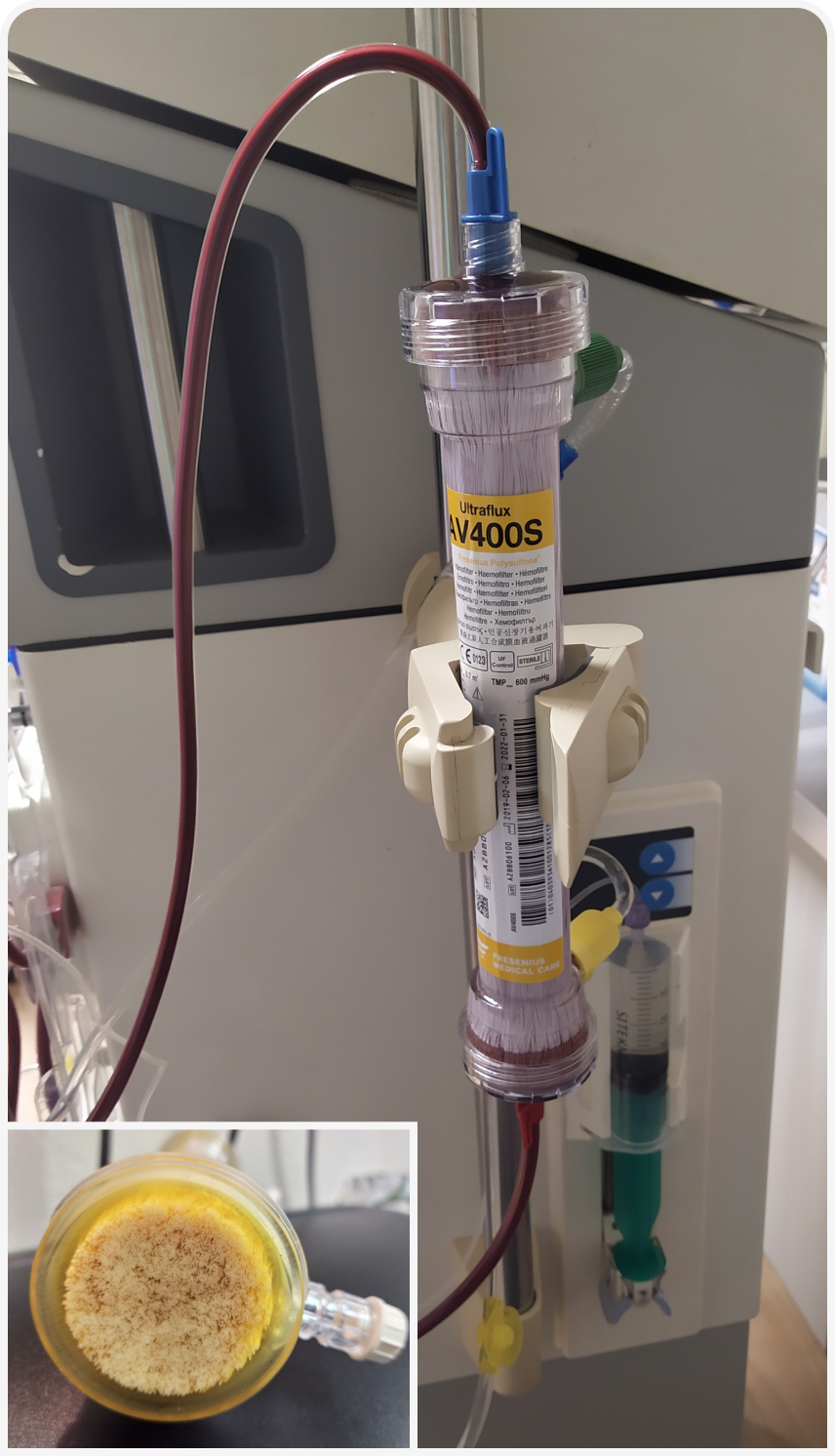

Диализные фильтры (Рисунок 1) представляют собой тончайшие капилляры из пористой синтетической мембраны, плотно упакованные в цилиндрическом корпусе. Ни капли крови пациента не будет потеряно, так как кровь протекает внутри этих капилляров. Изменение её состава происходит только опосредованно через поры мембраны. В фильтре эти волокна, проводящие кровь, снаружи омываются специальной терапевтической жидкостью, с которой кровь и обменивается своими компонентами. Такая жидкость носит название «диализирующий раствор». Его состав может несколько варьировать в зависимости от потребностей пациента и целей лечения.

Поскольку взаимодействие крови с диализирующим раствором происходит через мембрану, а не напрямую, свойства этой мембраны сильно влияют на процессы, происходящие в фильтре. В частности мембраны для гемодиализа делаются с порами такого диаметра, чтобы они могли пропускать молекулы мелкого и среднего размера и совсем не пропускали крупные молекулы. Если бы поры таких мембран делали крупнее, во время каждой процедуры гемодиализа терялись бы белки крови, такие как альбумин и факторы свёртывания, что стало бы крайне неприятным и разрушительным для организма побочным эффектом лечения. Но этого не может произойти, так как все белки и тем более форменные элементы крови не способны проникнуть через сравнительно небольшие поры диализной мембраны.

В связи с тем, что гемодиализ — экстракорпоральный способ очищения крови, его можно считать относительно инвазивным средством лечения. Для обеспечения проведения процедур требуется установка специализированного сосудистого доступа, способного давать поток крови, достаточный для эффективного лечения. Чаще всего в ветеринарии это временный центральный катетер для гемодиализа, который проводится через наружную ярёмную вену в правое предсердие (Рисунок 2).

Во время лечения часть крови пациента, равная объёму заполнения экстракорпорального контура, постоянно находится вне тела животного. Это может иметь серьёзное влияние на перфузию и оксигенацию тканей.

.png)

При экстракорпоральной циркуляции кровь контактирует с чужеродным материалом контура: мембраной фильтра и проводящими трубками, в результате чего происходит активация каскада свёртывания. Для того чтобы предотвратить тромбирование экстракорпорального контура, которое может привести к неэффективному лечению и потере крови пациента, приходится проводить антикоагуляцию. В большинстве случаев в ветеринарной медицине — это системная гепариновая антикоагуляция.

В связи с этими особенностями во время процедуры постоянно проводится мониторинг, как состояния пациента, так и процессов, происходящих в экстракорпоральном контуре. Основные точки контроля состояния животного — гемодинамические параметры, оксигенация, уровень сознания, термометрия, гидробаланс, гемостаз. Безопасную и чёткую работу экстракорпорального контура крови и подачу диализирующего раствора обеспечивают современные диализные аппараты.

Когда гемодиализ применяют у мелких домашних животных?

Зачем же все эти сложности? Какое место в практике ветеринарного врача занимает гемодиализ и нужен ли он нам вообще?

Значительная роль гемодиализа в современной медицине человека не поддаётся сомнению. Большинство людей, даже не имеющих никакого отношения к врачебной деятельности, слышали про гемодиализ, настолько широко он применяется для лечения пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек. Однако его использование в ветеринарии подобным образом напротив совершенно не распространено, и маловероятно, что когда‑либо сможет приобрести такой масштаб. Препятствиями всегда будут выступать и финансовые аспекты оказания помощи животным-компаньонам в коммерческих клиниках, и некоторые технические особенности работы с ветеринарными пациентами. Ведь в случае необратимой утраты почками своей функции заместительная диализная терапия проводится по программе три процедуры в неделю пожизненно.

Для ветеринарии наиболее актуальным остаётся применение экстракорпоральных способов очищения крови в острой терапии. В таких обстоятельствах нашей основной задачей всегда является создание и поддержание оптимальных для организма параметров функционирования на тот период времени, который требуется ему для восстановления собственных пострадавших функций.

Какие же параметры мы можем улучшить своим диализным лечением? Гемодиализ эффективно справляется с последствиями тяжёлой почечной недостаточности: избавляет организм от уремических токсинов, помогает нормализовать электролитный баланс и кислотно-основное равновесие, удалить воду при гипергидратации. При этом нужно понимать, что диализ именно замещает функцию почек, а не восстанавливает её. Процедуры придётся проводить регулярно, как при лечении пациентов с т-ХБП, или даже ещё более интенсивно. Однако при ОПП благоприятной этиологии прогноз на восстановление почечной функции может оставаться достаточно хорошим даже при тяжёлом повреждении органа. Целью нашей диализной поддержки в данном случае становится именно обеспечение «доживания» пациента до выздоровления. Без гемодиализа большинство животных такой категории тяжести просто погибнут в первую неделю лечения от осложнений.

Интересным направлением в применении экстракорпоральной детоксикации является лечение острых отравлений и передозировок лекарственных средств. При зафиксированном эпизоде отравления токсин может быть удалён из организма в тот момент, когда он циркулирует в крови и ещё не успел перераспределиться в ткани и повредить органы-мишени. В таком случае мы предотвращаем развитие осложнений или, по крайней мере, угрожающих жизни состояний. Это этиотропное лечение, которое способно переломить ход ситуации буквально за одну процедуру. Одним из принципиально важных условий успеха данного лечения будет время вмешательства. Тут такая же закономерность, как с деконтаминацией ЖКТ, — нет смысла её проводить, если после отравления прошло так много времени, что яда там уже не осталось. Экстракорпоральная детоксикация действенна на следующем этапе токсикокинетики: этапе циркуляции яда в крови. Если на данный момент концентрация оставшегося в сосудистом русле токсина невелика, а пациент доставлен на приём с тяжёлыми симптомами в результате уже давно состоявшегося повреждения органов, вряд ли наше экстракорпоральное вмешательство принесёт ему большую пользу.

Для применения экстракорпоральных методов в токсикологии также важно знать, чем конкретно отравился пациент. Разные экстракорпоральные процедуры направлены на удаление различных молекул. Процедура может быть очень эффективной в отношении одной группы веществ и абсолютно бесполезной — для другой. Гемодиализ в связи с физическими основами метода и свойствами используемых фильтров подходит для удаления из крови мелких и средних по размеру молекул, не связанных с белками крови. Типичными представителями таких молекул являются, например, этиленгликоль и его метаболиты. Пример этот более чем актуальный для практики, поскольку данное отравление нередко встречается ветеринарному врачу. Также этот вид интоксикации ярко иллюстрирует идею эффективности своевременного вмешательства.

В среднем, если в течение первых суток после отравления животное получило всю необходимую помощь: и использование антидота (в нашей стране в качестве антидота может быть использован этиловый спирт), и экстракорпоральную детоксикацию при помощи гемодиализа, удаётся предотвратить повреждение почек или получить минимальное повреждение. Когда же оказание помощи откладывается и у животного развивается олиго-анурическая стадия ОПП, прогноз на восстановление крайне плохой. Отравление этиленгликолем неблагоприятный этиологический фактор развития ОПП. Тяжёлое повреждение почек этим веществом практически необратимо. Такие пациенты сразу при выходе из острого эпизода будут демонстрировать т-ХБП.

Гемодиализ — один из современных методов лечения тяжёлых пациентов в интенсивной терапии. В настоящее время уже невозможно себе представить медицинского анестезиолога-реаниматолога, в практике которого отсутствуют средства заместительной почечной терапии и другие способы экстракорпоральной гемокоррекции. В ветеринарии дела в этой области пока обстоят похуже, так как организация работы такой службы требует от клиники больших финансовых и интеллектуальных затрат. Тем не менее, во всём мире идёт постепенное распространение применения методов экстракорпоральной детоксикации в ветеринарии. Они нужны не каждому животному с ОПП, но есть категории пациентов, которым крайне трудно или невозможно оказать качественную помощь без таких технологий. Когда‑то проведение ИВЛ животному могло показаться фантастикой. Теперь мы считаем ИВЛ стандартом оказания помощи при конкретных состояниях. Также в нашу практику постепенно войдут и гемодиализ, и другие экстракорпоральные процедуры, необходимые при определённых синдромах и нозологиях.

Заключение

973

973  10 мин

10 мин