Введение

Гидроцефалия определяется как активное расширение желудочковой системы головного мозга, вызванное обструкцией тока цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) (1). Продуцируемая с постоянной скоростью хориоидными сплетениями, эпендимальной выстилкой желудочковой системы и кровеносными сосудами субарахноидального пространства, ЦСЖ циркулирует через желудочковую систему в субарахноидальное пространство, где абсорбируется грануляциями паутинной оболочки. Обструкция в любом месте данного пути вызывает активное расширение желудочковой системы, т. е. гидроцефалию. Некоторые заболевания, такие как инфаркт, некроз и атрофия, могут приводить к снижению объема паренхимы головного мозга, при котором свободное место, образующееся в результате утраты мозговой ткани, пассивно заполняется ЦСЖ; ранее это состояние называли гидроцефалией ex vacuo, но, поскольку активного расширения желудочков при нем не происходит, оно не является истинной гидроцефалией (1).

Патофизиология

Гидроцефалия может быть вызвана как пороками развития, так и приобретенными патологиями, такими как опухоли или воспалительные заболевания. Место обструкции влияет на то, какая область желудочковой системы головного мозга будет увеличиваться, при этом растяжение обычно происходит ближе всего к месту обструкции, например, обструкция третьего желудочка вызывает расширение обоих боковых желудочков, но не четвертого желудочка. На ранней стадии гидроцефалия приводит к повреждению эпендимальной выстилки желудочков, что позволяет воде и более крупным молекулам просачиваться в соседнее белое вещество, вызывая перивентрикулярный отек. Дальнейшее увеличение желудочков сдавливает белое вещество, приводя к демиелинизации и аксональной дегенерации. Прозрачная перегородка (septum pellucidum), отделяющая боковые желудочки, может быть фенестрирована или полностью разрушена, в результате чего формируется один крупный желудочек (Рис. 1). Серое вещество коры головного мозга на ранней стадии болезни не получает повреждений, и на данном этапе после хирургического шунтирования белое вещество и оставшиеся аксоны могут восстановиться. В более запущенных случаях кора мозга истончается, что сопровождается вакуолизацией и гибелью нейронов; после того как это произойдет, повреждения нейронов могут оказаться необратимыми даже после шунтирования (2). При острой обструкции объем ЦСЖ может нарастать так быстро, что повышается внутричерепное давление, из-за чего ухудшается приток крови к мозгу и происходит еще более сильное его повреждение.

Клинические особенности

В зависимости от возраста пациента на момент дебюта заболевания гидроцефалию подразделяют на педиатрическую и приобретенную. Педиатрическая гидроцефалия обычно вызвана пороками развития, и ее клинические признаки нередко становятся заметны в возрасте нескольких месяцев. В группе риска находятся собаки той- и брахицефалических пород, в том числе мальтийская болонка, йоркширский терьер, английский бульдог, чихуахуа, лхасский апсо, померанский шпиц, той-пудель, керн-терьер, бостонский терьер, мопс и пекинес (3). В большинстве случаев явного места обструкции не заметно: патологию сложно обнаружить, если она локализована на уровне субарахноидального пространства или грануляций паутинной оболочки. Другим возможным сценарием является обструкция на критическом этапе развития, при котором обструктивная патология в дальнейшем разрешается, оставляя после себя только расширение желудочков. Педиатрическая гидроцефалия может также быть связана с другими пороками, такими как менингомиелоцеле, Киари-подобный порок, синдром Денди – Уокера и гипоплазия мозжечка.

Клинические признаки педиатрической гидроцефалии включают в себя увеличение размеров головы, ее куполообразную форму, открытые роднички и открытые черепные швы. Однако не у всех пациентов с открытым родничком присутствует гидроцефалия и не у всех пациентов с педиатрической гидроцефалией есть открытый родничок. Увеличение размеров свода черепа можно оценить субъективно, определив, выходит ли крайняя латеральная точка теменной кости латерально за уровень челюстной дуги. Может наблюдаться вентральное или вентролатеральное косоглазие, вызванное либо пороком развития глазной орбиты, либо дисфункцией ствола мозга (Рис. 2).

Щенки с гидроцефалией зачастую плохо развиваются, не достигая положенной для их возраста нормы. Среди неврологических расстройств чаще всего встречаются неадекватное поведение и когнитивные нарушения, например, таких щенков невозможно приучить к выгулу. Нарушения зрения включают в себя одностороннюю или двустороннюю слепоту при нормальном функционировании зрачков (хотя следует отметить, что у здоровых щенков реакция на угрозу развивается после достижения возраста четырех недель). Также возможны атаксия, судорожные припадки, хождение по кругу, дисфункция вестибулярного аппарата и боль в области головы или шеи. Клиническое течение болезни изменчиво и труднопрогнозируемо. Неврологическая симптоматика может как прогрессировать со временем, так и оставаться неизменной или даже ослабевать после достижения возраста 1-2 лет (4). У пациентов с очень крупными боковыми желудочками и тонкой корой головного мозга повышен риск внутричерепного кровоизлияния, которое может произойти после незначительных травм головы, в результате чего повреждаются переходные вены черепа. Это может привести к возникновению хронических субклинических гематом или резкому ухудшению неврологической симптоматики вследствие внутричерепного кровоизлияния (5).

Приобретенная гидроцефалия может развиться в любом возрасте вследствие образования опухоли, травмы головы или менингоэнцефалита. Неврологические нарушения сходны с таковыми у молодых животных, но если гидроцефалия развивается после закрытия черепных швов, череп не деформируется.

.png)

.png)

Диагностика

При диагностике гидроцефалии основываются на клинических признаках заболевания и результатах диагностической визуализации головного мозга. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является наилучшим методом оценки размера желудочков и выявления обструктивных патологий. Поддаются обнаружению такие новообразования, как опухоли, гранулемы и кисты, особенно на снимках после введения контрастного вещества. МРТ более чувствительна, чем компьютерная томография (КТ), в части выявления небольших очаговых поражений, особенно в задней черепной ямке. КТ обычно применяется при ведении пациентов с уже поставленным диагнозом или уже установленным шунтом. Размер желудочка обычно оценивается субъективно, но более объективную оценку дает вентрикулокраниальный индекс. На основании снимка в дорсальной проекции максимальное расстояние между границами боковых желудочков делится на максимальную ширину мозга на том же уровне: коэффициент >0,6 повышает риск клинически значимой гидроцефалии (6) (Рис. 3).

У собак с открытым родничком ультразвуковое исследование позволяет выявить явно увеличенные желудочки. Желудочки нормального размера выглядят как парные щелевидные анэхогенные структуры, расположенные вентрально от продольной щели по обе стороны от срединной линии. Увеличенные желудочки легко различимы как парные гипоэхогенные участки. При заметном увеличении желудочков прозрачная перегородка, которая обычно разделяет боковые желудочки, отсутствует, и желудочки видны как единая крупная анэхогенная структура (Рис. 4). Перивентрикулярный отек лучше всего виден на последовательностях сильно-взвешенных Т2-изображений с подавлением сигнала свободной воды (FLAIR), на которых ЦСЖ темная, а отек белого вещества яркий (Рис. 5). Перивентрикулярный отек обычно скорее связан с острой гидроцефалией и повышенным внутрижелудочковым давлением, чем с хронической и относительно компенсированной гидроцефалией с нормальным внутрижелудочковым давлением (7).

Важно отличать гидроцефалию от вентрикуломегалии, вызванной атрофией мозга. Атрофия сопровождается расширением борозд головного мозга и субарахноидального пространства (Рис. 6). В то же время сглаживание борозд, перивентрикулярный отек и округление фронтальной части боковых желудочков, а также вентральное смещение третьего желудочка предполагают наличие гидроцефалии с повышенным внутрижелудочковым давлением.

При подозрении на менингоэнцефалит в анализе ЦСЖ может быть повышен уровень лейкоцитов и обнаружено наличие белка. Однако перед отбором проб следует проводить КТ или МРТ для выявления каких-либо смещений тканей мозга, таких как каудальная мозжечковая грыжа или иные патологии, которые могут повышать риски отбора пробы ЦСЖ из мозжечково-мозговой цистерны. В некоторых случаях более безопасен отбор проб ЦСЖ из увеличенного бокового желудочка через открытый родничок. У таких пациентов пункцию увеличенного бокового желудочка можно провести иглой 25-го калибра, вводимой с латеральной стороны родничка, в обход сагиттального синуса на средней линии. Ультразвук может быть полезен для определения центра желудочка. У большинства пациентов можно безопасно отобрать примерно 2 мл ЦСЖ.

.png)

.png)

.png)

.png)

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия применяется в тех случаях, когда хирургическое вмешательство не показано или невозможно, а также для краткосрочного лечения острого ухудшения состояния перед хирургическим вмешательством.

Для снижения выработки ЦСЖ применяется несколько лекарственных препаратов, которые могут принести временное облегчение клинических симптомов. Ацетазоламид (10 мг/кг перорально каждые 8 часов) представляет собой ингибитор карбоангидразы, снижающий выработку ЦСЖ.

Фуросемид (1 мг/кг перорально 1 раз в сутки) подавляет продуцирование ЦСЖ в меньшей степени посредством частичного ингибирования карбоангидразы. Омепразол (0,5 мг/кг перорально 1 раз в сутки) предлагают использовать для снижения выработки ЦСЖ, хотя исследования на здоровых собаках дали противоречивые результаты (8, 9). Глюкокортикоиды также широко применяются для лечения гидроцефалии у животных: один из протоколов лечения – преднизон в дозе 0,25–0,5 мг/кг перорально каждые 12 часов до ослабления клинических признаков, затем доза снижается с недельными интервалами до достижения дозы 0,1 мг/кг один раз в два дня. Для пациентов с тяжелыми или быстро прогрессирующими симптомами в качестве временной меры иногда используется откачивание некоторого количества ЦСЖ, в результате чего снижается внутрижелудочковое давление. При помощи этого метода также можно спрогнозировать, каким пациентам поможет шунтирование.

Хирургическое лечение

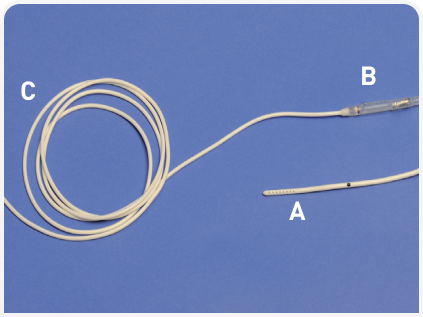

Радикальное лечение гидроцефалии требует установки вентрикулоперитонеального шунта для отведения ЦСЖ из желудочков в брюшную полость. Присутствие родничка или увеличенных желудочков без клинических признаков заболевания не указывает на необходимость хирургического вмешательства. Молодой возраст пациента в сочетании с неврологическими нарушениями, вентрикуломегалией и проявлениями повышенного интравентрикулярного давления является явным показанием для шунтирования. Прогрессирующая с течением времени вентрикуломегалия также является показанием к проведению операции, если она не вызвана атрофией коры головного мозга. Для более взрослых пациентов со стабильными клиническими признаками заболевания и стабильной вентрикуломегалией шунтирование обычно не проводится (10). Установка шунта может принести временное облегчение симптомов, связанных с приобретенной гидроцефалией, и следует рассмотреть возможность ее проведения в случае нарушения тока ЦСЖ (например, при опухоли, воспалении). Широкий спектр систем шунтирования, предназначенных для человека, применяется при лечении кошек и собак. Педиатрические или низкопрофильные варианты, разработанные для грудных детей, хорошо подходят для собак мелких пород. Шунт состоит из трех компонентов: вентрикулярного катетера, вставляемого в желудочек, клапана и перитонеального катетера, устанавливаемого в брюшную полость (Рис. 7). Чаще всего применяются клапаны дифференциального давления, открывающиеся, когда разница давлений в клапане превышает заданный порог. Большинство производителей предлагают клапаны с фиксированным давлением открытия трех или четырех типов, например с очень низким (<1 см H20), низким (1–4 см H20), средним (4–8 см H20) и высоким (>8 см H20) давлением. Чаще всего производятся диафрагмальные клапаны, которые основываются на принципе отклонения силиконовой мембраны под воздействием давления. Некоторые шунты используют щелевидные клапаны, представляющие собой одну или несколько щелей в трубке (обычно на дистальном конце), открывающиеся и закрывающиеся в зависимости от толщины и жесткости материала трубки. У человека применение дистальных щелевидных клапанов связано с повышением частоты случаев закупорки шунта сальником или продуктами распада белка (11). Также существуют регулируемые извне («программируемые») клапаны, позволяющие ветеринарному врачу чрескожно настраивать давление открытия по мере изменения клинического течения болезни у пациента.

Данные для определения оптимального давления открытия клапана у собак отсутствуют. В практике гуманной медицины клапаны низкого давления у детей выходят из строя с большей вероятностью, чем клапаны среднего и высокого давления, обычно вследствие закупорки вентрикулярного катетера по мере уменьшения объема желудочка (12). В большинстве случаев хирург должен быть знаком с определенной системой и применять эту продукцию на постоянной основе.

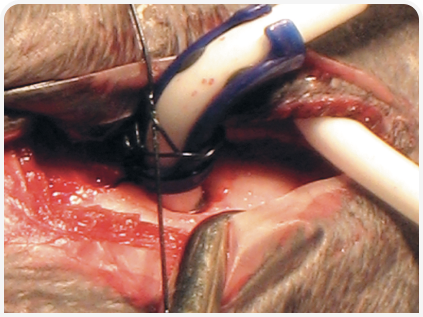

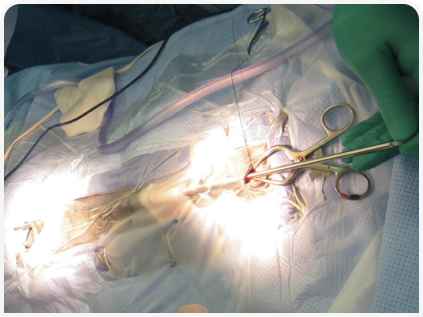

Хирургическая техника аналогична для установки всех шунтов, хотя детали немного варьируются в зависимости от применяемой системы. Чтобы снизить риск инфицирования и закупорки шунта, критически важны асептический подход и тщательный гемостаз. Место разреза на черепе определяется исходя из предоперационных снимков головного мозга так, чтобы кончик катетера был установлен в центре затылочного или лобного рога, минуя хориоидное сплетение. Разрез брюшной полости проводится на 2-3 см каудальнее последнего ребра, примерно посередине между поясничным отделом позвоночника и вентральной стороной брюшной полости. Пациенту проводят клипирование, подготавливается поле операции от головы до места разреза брюшной полости. Вентрикулярный катетер устанавливается в желудочек через фрезевое отверстие в черепе и фиксируется наложением швов через одно или два небольших отверстия в кости. Чтобы исключить смещение катетера, важно надежно фиксировать его к черепу (Рис. 8). Второй разрез осуществляется для введения дистального конца шунта в брюшную полость. Формируется подкожный туннель, соединяющий оба разреза, и шунт протягивается от краниального разреза через подкожные ткани к абдоминальному разрезу (Рис. 9). Трубка шунта подшивается к брюшной стенке с помощью нерассасывающегося шва, фиксирующего трубку через скобу, или фиксирующего шва с двусторонней узловой фиксацией трубки катетера. Мышцы живота ушиваются рассасывающимся швом, а подкожная клетчатка и кожа ушиваются обычным способом.

Послеоперационные аспекты

Курс применявшихся перед операцией антибиотиков иногда продолжают до 7–10 дней после хирургического вмешательства, но пациентам без осложнений продолжительная антибиотикотерапия не показана13. Обезболивание обеспечивается с помощью инъекций анальгетиков с последующим переходом на пероральную форму лекарственного средства, при необходимости следует продолжать прием любых противосудорожных препаратов, которые животное получало до операции. После операции следует провести рентгенографическое исследование всего шунта от черепа до брюшной полости в двух проекциях, чтобы полученные изображения в дальнейшем служили отправной точкой при возникновении каких-либо осложнений (Рис. 10). Наблюдавшиеся перед операцией неврологические нарушения обычно быстро проходят, и в первые 2-3 месяца после операции осуществляется повторная оценка состояния пациента с помощью УЗИ, КТ или МРТ для измерения размеров желудочка, что впоследствии служит точкой отсчета для последующего наблюдения пациента (Рис. 11).

Возможные осложнения включают закупорку, гипердренаж, инфицирование и разъединение шунта. Закупорка шунта может произойти на любом участке системы шунтирования, но чаще всего встречается на вентрикулярном катетере. Закупорка клапана происходит реже, обычно вскоре после установки шунта, предположительно из-за крови или продуктов клеточного распада. Перегиб или перекручивание системы шунта также может вызвать закупорку. Во всех случаях закупорка может привести к возвращению исходной неврологической симптоматики (13–15).

Гипердренаж может приводить к коллапсу желудочка и коры головного мозга с накоплением крови или жидкости вне паренхимы мозга, чаще всего у пациентов с очень крупными желудочками и тонкой корой головного мозга. Накопление жидкости в субдуральном пространстве часто протекает бессимптомно, но большая или быстро развивающаяся гематома может вызывать прогрессирующие неврологические расстройства (16). Гипердренаж, вероятно, также повышает риск закупорки, поскольку при коллапсе желудочка катетер может прилипнуть к стенке желудочка или внедриться в хориоидное сплетение (17). У человека гипердренаж может приводить к уменьшению желудочков до очень маленького размера и эпизодам повышенного внутричерепного давления и головной боли, известным как синдром слипания желудочков мозга или синдром суженного желудочка. Из-за очень маленьких размеров желудочков головной мозг заполняет практически все внутричерепное пространство, что снижает способность к компенсации транзиторного повышения объема внутричерепного содержимого. У собак после шунтирования могут возникать приступы боли, сходные с синдромом слипания желудочков у людей (14).

Инфицирование шунта проявляется в виде закупорки шунта, менингита или неспецифических признаков, таких как жар и вялость (15,16). Диагноз основывается на результатах цитологического исследования и посева ЦСЖ, отобранной из системы шунта. Инфекция может быть излечена путем назначения четырехнедельного курса антибиотикотерапии, основанного на результатах посева и пробы на чувствительность, (15) однако в случае хронической инфекции требуется замена шунта.

Иногда компоненты шунта могут разъединиться, вентрикулярный катетер может выскользнуть из желудочка либо дистальный катетер может выйти из брюшной полости (13,15,16). Эти осложнения обычно происходят вскоре после установки шунта и видны на обзорных рентгенограммах. Примерно у 72–85% собак после установки шунта наблюдается долгосрочное улучшение состояния, а в 15–20% случаев пациенту требуется ревизия шунта, обычно вследствие его закупорки, поломки или смещения (13–15).

.png)

.png)

Заключение

Оптимальная терапия гидроцефалии у собак мелких пород основана на точности постановки диагноза, которая в свою очередь зависит от данных анамнеза, результатов обследования и диагностической визуализации мозга. Лечение пациентов с легкими признаками заболевания может осуществляться медикаментозно, хотя дать точный прогноз при такой тактике будет затруднительно. Радикальное лечение заключается в установке вентрикулоперитонеального шунта, что приводит к хорошему исходу у большинства пациентов.

-

1.Rekate HL. A contemporary definition and classification of hydrocephalus. Semin Pediatr Neurol 2009;16:9-15.

-

2.Yamada H, Yokota A, Furuta A, et al. Reconstitution of shunted mantle in experimental hydrocephalus. J Neurosurg 1992;76:856-862.

-

3.Selby LA, Hayes HM, Jr, Becker SV. Epizootiologic features of canine hydrocephalus. Am J Vet Res 1979;40:411-413.

-

4.Simpson ST. Hydrocephalus. In: Kirk RW, Bonagura, JD. (eds.) Current Veterinary Therapy X Small Animal Practice. Philadelphia: WB Saunders; 1989;842-845.

-

5.Nykamp S, Scrivani P, DeLahunta A, et al. Chronic subdural hematomas and hydrocephalus in a dog. Vet Radiol Ultrasound 2001;42:511-514.

-

6.Laubner S, Ondreka N, Failing K, et al. Magnetic resonance imaging signs of high intraventricular pressure – comparison of findings in dogs with clinically relevant internal hydrocephalus and asymptomatic dogs with ventriculomegaly. BMC Vet Res 2015;11:181.

-

7.Naidich TP, Schott LH, Baron RL. Computed tomography in evaluation of hydrocephalus. Radiol Clin North Am 1982;20:143-167.

-

8.Javaheri S, Corbett WS, Simbartl LA, et al. Different effects of omeprazole and Sch 28080 on canine cerebrospinal fluid production. Brain Res 1997;754:321-324.

-

9.Girod M, Allerton F, Gommeren K, et al. Evaluation of the effect of oral omeprazole on canine cerebrospinal fluid production: a pilot study. Vet J 2016;209:119-124.

-

10.Iantosca MR, Drake JM. Cerebrospinal fluid shunts. In: Albright AL, Pollack IF, Adelson PD, (eds.) Operative Techniques in Pediatric Neurosurgery. New York: Thieme; 2001;3-14.

-

11.Cozzens JW, Chandler JP. Increased risk of distal ventriculoperitoneal shunt obstruction associated with slit valves or distal slits in the peritoneal catheter. J Neurosurg 1997;87:682-686.

-

12.Robinson S, Kaufman BA, Park TS. Outcome analysis of initial neonatal shunts: does the valve make a difference? Pediatr Neurosurg 2002;37:287-294.

-

13.Biel M, Kramer M, Forterre F, et al. Outcome of ventriculoperitoneal shunt implantation for treatment of congenital internal hydrocephalus in dogs and cats: 36 cases (2001-2009). J Am Vet Med Assoc 2013;242:948-958.

-

14.Shihab N, Davies E, Kenny PJ, et al. Treatment of hydrocephalus with ventriculoperitoneal shunting in twelve dogs. Vet Surg 2011;40:477-484.

-

15.de Stefani A, de Risio L, Platt SR, et al. Surgical technique, postoperative complications and outcome in 14 dogs treated for hydrocephalus by ventriculoperitoneal shunting. Vet Surg 2011;40:183-191.

-

16.Kitagawa M, Kanayama K, Sakai T. Subdural accumulation of fluid in a dog after the insertion of a ventriculoperitoneal shunt. Vet Rec 2005;156:206-208.

-

17.Sainte-Rose C, Piatt JH, Renier D, et al. Mechanical complications in shunts. Pediatr Neurosurg 1991;17:2-9.

1443

1443  25 мин

25 мин