Введение

Хорошо известно, что щенки и котята — не просто уменьшенные копии собак и кошек, а динамично развивающиеся организмы. В этот период происходят существенные изменения ряда факторов, влияющих на фармакокинетику лекарственных средств и риски развития нежелательных явлений.

Непостоянная и быстро меняющаяся физиология в раннем возрасте может влиять и на эффективность, и на безопасность антимикробной терапии, а информация по использованию конкретных препаратов у животных определенных видов в этом критическом неонатальном периоде ограничена. Клинических испытаний оптимальных схем противомикробной терапии и даже данных о пользе противомикробных препаратов для молодых щенков и котят практически нет. Эти факторы затрудняют разработку научно обоснованных планов лечения, которые могли бы обеспечить максимум потенциальной пользы терапии при минимизации рисков.

Более того, плохо изучен масштаб потенциальных рисков и даже известные риски часто слабо исследованы, а информация о частоте их возникновения и долгосрочных последствиях в клинически значимых ситуациях ограничена.

Кроме того, неонатальный период в микробиологическом отношении отличается высокой вариабельностью и изменчивостью, поскольку в это время в организме формируется критически важная и сложная комменсальная микробиота. Рассмотрение «нежелательных эффектов» обычно сосредоточено на взаимодействии препарата с организмом пациента, а взаимодействие препарата с микробиотой рассматривают мало.

Влияние противомикробных препаратов на комменсальную микробиоту вызывает все больший интерес и внимание, но объективные данные очень скудны. Поэтому корректная оценка целесообразности такого лечения и использование научно обоснованных схем при терапии неонатальных инфекционных заболеваний осложнены.

Фармакокинетика изучает процессы, происходящие с лекарственным средством в организме пациента после применения, то есть процессы его всасывания, распределения, метаболизма и элиминации. Все эти факторы у новорожденных могут отличаться от наблюдаемых у взрослых, а также изменяться в течение неонатального периода. Влияние на фармакокинетические свойства (например, период полувыведения, биодоступность, объем распределения) может повлиять на потенциальную эффективность, а также на риски развития нежелательных явлений.

После введения противомикробные препараты должны всасываться в кровоток, а у новорожденных этот процесс может протекать непредсказуемо или отличаться особенностями. На пероральное всасывание в особенности может влиять возраст (Рисунок 1).

В первые 24 часа жизни всасывание может быть очень активным, что приводит к неспрогнозированной и, возможно, нежелательной биодоступности. Поэтому следует избегать назначения потенциально токсичных препаратов, не предназначенных для активного всасывания (например, неомицина), у очень молодых особей.

Вскармливание также может влиять на всасывание некоторых препаратов, либо потому, что препарат связывается с компонентами молока, либо потому, что делает невозможным прием препарата натощак (Рисунок 2). Одним из значимых факторов может быть замедление опорожнения желудка, поскольку оно может замедлять всасывание, но также и потенциально увеличивать биодоступность препарата путем более длительного контакта со слизистой (1).

Более высокое значение pH в желудке у новорожденных по сравнению со взрослыми часто, особенно при вскармливании, может снижать всасывание препаратов, которые являются слабыми кислотами (например, фторхинолонов). В одном исследовании сообщалось о невозможности обеспечить терапевтический уровень энрофлоксацина у 6–8-недельных котят при пероральном приеме во время вскармливания, что обращает внимание на потенциальные проблемы (2).

Таким образом, хотя информации о широко используемых у щенков и котят препаратах мало, существуют конкурирующие факторы, которые могут увеличивать или снижать биодоступность препаратов при приеме внутрь у животных этого возраста.

Могут быть использованы также другие пути введения. Щенкам и котятам, которым невозможно проводить эффективное лечение per os, но находящимся в достаточно стабильном состоянии и при сохранной моторике желудочно-кишечного тракта, может потребоваться введение через желудочный зонд. Уровни препарата после подкожного введения, вероятно, соответствуют таковым после внутривенного и перорального введения, но подвергаются большему влиянию недостаточной гидратации и перфузии, чаще встречающихся у новорожденных с ослабленным здоровьем. Некоторые препараты также можно вводить внутрикостно.

После всасывания противомикробные препараты распространяются вместе с сывороткой крови в ткани. У новорожденных доля внеклеточной жидкости до двух раз больше, чем у взрослых, а количество жировой ткани и мышц меньше, что приводит к увеличению распределения и, соответственно, более низким уровням в тканях водорастворимых препаратов (например, пенициллинов, цефалоспоринов, аминогликозидов).

Более низкая концентрация белка в сыворотке крови и более низкая аффинность к связыванию с белком новорожденных может увеличить уровень свободных (активных) препаратов высокобелковых соединений, таких как цефовецин, что также увеличивает скорость элиминации. Количество свободного антимикробного препарата в месте поражения влияет на его потенциальную антибактериальную эффективность, поэтому клиницисту необходимо знать, что дозировку требуется уменьшать или увеличивать в зависимости от препарата и особенностей конкретного пациента.

На метаболизм препарата также может влиять снижение уровня ферментов, участвующих в печеночном метаболизме лекарств, особенно в первые четыре недели жизни. Многие препараты выводятся через почки, а на почечную экскрецию влияют скорость клубочковой фильтрации и почечные канальцевые транспортные механизмы, которые со временем меняются.

В основном их изменение актуально на самых ранних этапах жизни, поскольку к возрасту 4–6 недель функция почек и печени, вероятно, достигает уровня, близкого к взрослому. До этого срока риск токсичности может быть повышен, особенно для препаратов c узкими терапевтическими диапазонами и зависящих от метаболизма в печени, например хлорамфеникола. Показано, что период полувыведения энрофлоксацина у 2-, 6- и 8-недельных щенков значительно короче, чем у взрослых, из‑за более высокой скорости выведения, что приводит к более низким пиковым концентрациям препарата (2).

Нехватка данных затрудняет подбор дозировок для новорожденных. Ряд факторов могут потребовать применения более высоких доз (например, больший объем распределения) или, наоборот, более низких доз или длительных интервалов между приемами (например, замедленный клиренс). Учитывая, что метаболизм и выведение препаратов у молодых особей могут быть непредсказуемыми и значительно варьироваться в первый месяц жизни, а также между отдельными особями, предсказать фармакокинетику на уровне отдельного пациента сложно, и рекомендаций, основанных на фактических данных, для щенков и котят не существует.

Хорошо растворимые в воде препараты с широкими терапевтическими диапазонами (например, бета-лактамы) разумно назначать по верхнему уровню доз для взрослых с интервалом дозирования, принятым для взрослых, особенно для животных в возрасте от четырех недель. Рекомендации уменьшать дозы у взрослых (иногда значительно), встречающиеся в литературе прошлых лет, необоснованны, и следовать им не рекомендуется.

В первые 24 часа жизни всасывание может быть очень активным, что приводит к неспрогнозированной и, возможно, нежелательной биодоступности. Поэтому следует избегать назначения потенциально токсичных препаратов, не предназначенных для активного всасывания (например, неомицина), у очень молодых особей.

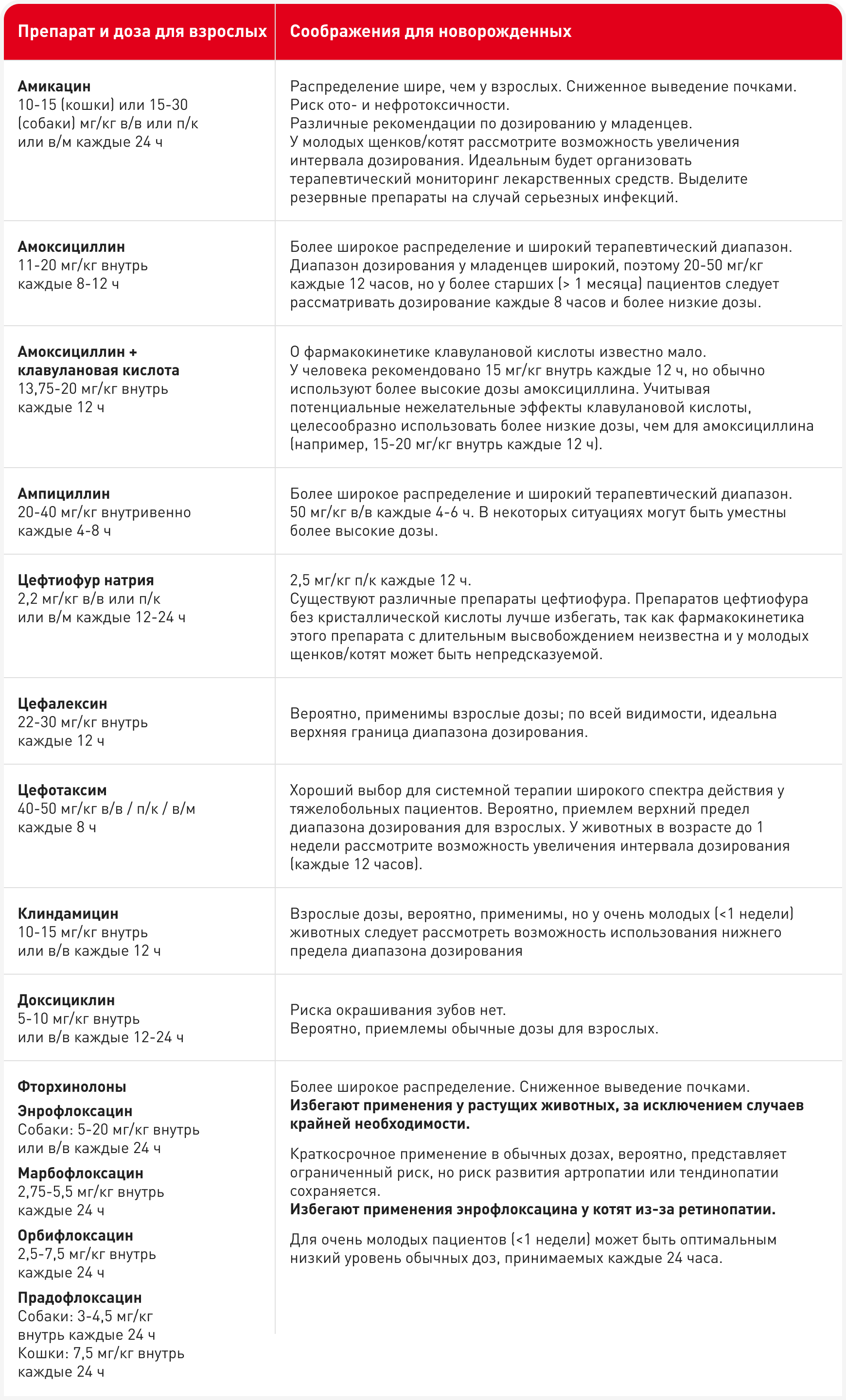

В Таблице 1 приведены широко применяемые противомикробные препараты и предложены возможные дозировки для молодых животных. Когда щенки и котята достигнут возраста 6 недель, для большинства противомикробных препаратов можно спокойно использовать обычные взрослые дозы.

Аминогликозиды обладают высокой активностью против грамотрицательных бактерий (включая большинство бактерий с множественной лекарственной устойчивостью и Pseudomonas spp.) и стафилококков, но ограниченно эффективны против других грамположительных бактерий и неактивны против анаэробов.

Их назначают парентерально. Эти препараты, возможно, обладают нефротоксичностью

и ототоксичностью; у амикацина по сравнению с гентамицином такие риски ниже. Риск нефротоксичности наиболее высокий при обезвоживании или слабой перфузии, но частота развития токсичности неизвестна. Хотя распространены утверждения, что при лечении щенков и котят следует избегать применения аминогликозидов, фактических данных в пользу такой рекомендации нет, и у новорожденных других видов, включая человека, препараты этого класса при необходимости используют. Гентамицин — второй после ампициллина по частоте использования антимикробный препарат в отделениях интенсивной терапии новорожденных (1).

Хотя аминогликозиды не рекомендуют использовать рутинно, они могут быть эффективны для лечения многих инфекций, вызванных бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, а также в качестве эмпирического выбора для лечения грамотрицательных инфекций у пациентов с особенно высоким риском (например, при сепсисе), когда риск смерти от инфекции перевешивает риск развития токсичности.

Для снижения рисков обеспечивают хорошие перфузию и гидратацию. Важно отметить, что ранние признаки токсичности, наблюдаемые у взрослых (развитие гранулярных слепков), у новорожденных отмечаются не так часто, что усложняет мониторинг в таких случаях.

Дозировка препаратов этого класса у молодых щенков и котят изучена слабо. У новорожденных распределение препарата более широкое, но снижена почечная элиминация. У жеребят используют более высокие дозы по сравнению со взрослыми лошадьми (например, амикацин 20–25 мг/кг каждые 24 часа против 10–15 мг/кг каждые 24 часа), а у новорожденных детей дозировка препарата, как правило, аналогична взрослой, хотя и с увеличенным интервалом дозирования — детям с нормальным весом при рождении в возрасте менее одной недели препарат рекомендуется вводить каждые 30–36 часов (1), но обычно дозу и частоту введения определяют путем мониторинга содержания препарата.

По крайней мере теоретически оценка пиковых и остаточных уровней препарата может позволить лучше подобрать дозу для конкретного пациента, например более высокую (из-за большего распределения), но с более длительным интервалом введения (из-за снижения почечной элиминации).

Доксициклин — противомикробный препарат широкого спектра действия в отношении ряда грамположительных, грамотрицательных, трансмиссивных и атипичных бактериальных возбудителей. Если применение тетрациклина может привести к окрашиванию зубов у растущих пациентов (3), то с доксициклином такой риск отсутствует, поскольку его сродство к связыванию с кальцием ниже,

чем у тетрациклина.

Поэтому он не противопоказан маленьким детям и нет необходимости избегать его применения у щенков и котят из‑за опасений по поводу окрашивания или развития зубов. Прежние опасения по поводу окрашивания зубов у детей, вероятно, привели к минимальной активности изучения доксициклина у новорожденных, поэтому информации мало. Значимых различий фармакокинетики у детей в возрасте от 2 до 8 лет по сравнению с детьми старшего возраста не выявлено (4), однако данные по детям младшего возраста отсутствуют.

Поскольку препарат в целом считается безопасным — дозировку при почечной недостаточности изменять не требуется, — у котят и щенков целесообразно применять его во взрослых дозах.

Цефалоспорины у молодых животных, как правило, безопасны и эффективны. Цефалексин широко используется и обеспечивает отличный эффект в отношении грамположительных возбудителей (например, против Staphylococcus и Streptococcus spp.) при довольно ограниченном грамотрицательном действии. При пероральном применении и с широким терапевтическим диапазоном это хороший выбор при необходимости лечения в основном грамположительных инфекций.

Цефалоспорины третьего поколения, такие как цефотаксим и цефтиофур, эффективны в качестве дополнительных препаратов в ситуациях, когда требуется широкий спектр действия. Этот класс препаратов обладает отличной активностью против грамотрицательных бактерий, сохраняя хорошую активность против грамположительных бактерий, но неактивен против энтерококков, и большинство препаратов неэффективны против Pseudomonas spp. (за исключением антипсевдомонадных цефалоспоринов, таких как цефтазидим).

Эти антибиотики показаны при наличии результатов посева на чувствительность и для эмпирического лечения тяжелобольных пациентов, где требуется надежный охват препаратами широкого спектра действия. Цефотаксим также обычно используют при подозрении на инфекцию центральной нервной системы (ЦНС), поскольку он хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер, а его высокие дозы безопасны.

Как и в случае с другими бета-лактамами, в раннем возрасте выведение этих прератов почками снижено, хотя широкий терапевтический диапазон ограничивает риски. Однако новорожденным назначают более высокие дозы и более длительные интервалы дозирования (50 мг/кг каждые 12 часов в возрасте 0–7 дней и каждые 8 часов в возрасте 7–28 дней) по сравнению с рекомендациями для детей старше 28 дней (37,5 мг/кг каждые 6 часов) (1).

Цефовецин не показан для рутинного применения, поскольку содержит большое количество белка и его фармакокинетические свойства могут у новорожденных быть совершенно иными. Он также неприменим для лечения инфекции E. coli, за исключением инфекций нижних мочевыводящих путей. Поскольку препарат наиболее эффективен для лечения поверхностного фолликулита и бактериального цистита у пациентов с затрудненным введением препаратов, показания к его применению у щенков и котят ограничены.

Клиндамицин — еще один пероральный препарат с отличной активностью против грамположительных и анаэробных бактерий. У человека суточные дозы 15–20 мг/кг рекомендуют вводить детям в возрасте до 28 дней, по сравнению с 20–40 мг/кг для более старших детей (в обоих случаях на 3–4 приема), хотя для всех детей с нормальным весом при рождении предложено введение по 9 мг/кг каждые 8 часов (5).

Данные по собакам и кошкам отсутствуют, и, вероятно, целесообразно использовать режимы дозирования, аналогичные применяемым у взрослых. Для очень молодых особей можно рассмотреть дозы из нижней границы диапазона дозирования, поскольку предполагается, что клиренс препарата замедлен.

Фторхинолоны — отличные грамотрицательные препараты с меньшей активностью в отношении грамположительных возбудителей и отсутствием (кроме прадофлоксацина) активности против анаэробов. Из проблем применения фторхинолонов у растущих животных наиболее известно развитие дефектов хряща. Токсическое воздействие энрофлоксацина на хондроциты и клетки сухожилий у собак выявлено in vitro (6, 7), и в аннотации к препарату энрофлоксацина для США указано, что у щенков старшего возраста при 30-дневном применении препарата в дозе 5–25 мг/кг в суставном хряще развивались микроскопические изменения. Однако у двухнедельных или 29–34-недельных щенков, получавших препарат по 25 мг/кг/день в течение 30 дней, о клинически значимых отклонениях не сообщалось.

В двух недавних исследованиях на жеребятах поражений хряща после лечения кобыл на поздних сроках беременности не выявлено (8, 9), однако у 2 из 2 жеребят, получавших лечение стандартными дозами после рождения, выявлены выраженные эрозии хряща (9). Это согласуется с более ранним сообщением (опубликованным только в виде реферата) о повреждении суставного хряща у 4 из 4 пролеченных новорожденных жеребят (10).

Ограниченные количество и масштаб исследований затрудняют оценку данных по безопасности, как и полное отсутствие полевых исследований с использованием клинически применимых доз в различных возрастных группах. Также возможны опасения относительно разрыва сухожилий (на основании исследования на культуре клеток собак (7)), но частота таких случаев у людей очень низкая (11), а о рисках у собак и кошек ничего не известно.

Также для препаратов этого класса описана дозозависимая ретинопатия у кошек, получавших энрофлоксацин (12). Для снижения риска рекомендованы более низкие дозы (5 мг/кг каждые 24 часа), однако для молодых животных с потенциально сниженным почечным клиренсом такого снижения может быть недостаточно. Более низкие дозы для концентрационно-зависимого препарата также нежелательны, поскольку высокие пиковые уровни препарата и соотношение AUC:MIC2 важны

для обеспечения его бактерицидной активности.

В целом риски, связанные с кратковременным применением клинически значимых доз у щенков и котят, неясны, хотя у очень молодых особей они, вероятно, выше. Однако показаний для применения фторхинолонов у щенков и котят немного, поскольку существуют другие более безопасные препараты с аналогичным антимикробным спектром (например, цефалоспорины 3-го поколения).

Их использование может быть рассмотрено, в идеале на короткий срок, в ограниченных ситуациях, когда другие обычные антимикробные препараты не показаны из‑за факторов бактериальных возбудителей или особенностей пациента, поскольку в таких случаях преимущества могут перевешивать риски. Назначение более низких доз может уменьшать риски, но они могут быть нежелательны с точки зрения бактерицидной эффективности, поэтому, вероятно, лучше сосредоточиться на минимизации продолжительности лечения, а не на снижении дозы.

Антибиотики этой категории, включая потенцированные пенициллины, широко используют у новорожденных, особенно амоксициллин + клавулановую кислоту внутрь, а также ампициллин парентерально. Их также широко применяют у новорожденных других видов, причем ампициллин наиболее часто используют в отделениях интенсивной терапии у новорожденных детей (1). У новорожденных возможны больший объем распределения и более медленная элиминация, как показано для ампициллина у щенков, при этом для 6-недельных щенков рекомендуют дозировку 50 мг/кг внутривенно каждые 4–6 часов (13). У более молодых щенков можно рассмотреть более высокие дозы. У человека доза для новорожденных составляет до 200 мг/кг каждые 6 часов, а для взрослых — 20–40 мг/кг каждые 4–6 часов. Если венозный доступ затруднен, ампициллин щенкам и котятам также можно назначать внутрикостно в той же дозе, что и при внутривенном введении (13, 14).

Аналогичный подход можно применить и к амоксициллину — препарату, во многом аналогичному ампициллину, но обладающему отличной биодоступностью при приеме внутрь. Учитывая больший объем распределения и безопасность, для новорожденных рекомендованы более высокие дозы (50 мг/кг внутрь каждые 12 часов) (15). Поскольку период полувыведения короткий, у щенков и котят старшего возраста (например, старше 1 месяца) следует рассмотреть возможность более частого (каждые 8 часов) дозирования.

Амоксициллин + клавулановая кислота — очень часто используемый у новорожденных препарат, выпускаемый в виде удобной для перорального применения суспензии. Фармакокинетические проблемы амоксициллина описаны выше, но о клавулановой кислоте известно мало, поэтому ее целесообразно использовать в верхней части диапазона обычных дозировок.

В организме обитает огромное количество микробных популяций (микробиота) и их генов (микробиом). Несмотря на огромный прогресс в изучении этих сложных микробных популяций, присутствующих в кишечнике, дыхательных путях, на коже и в других местах, полного понимания их взаимодействия с организмом хозяина, а также влияния разных процессов на микробиоту и наоборот, пока нет. Тем не менее неоспоримо, что микробиота (особенно кишечная фракция) имеет глубокие и сложные взаимодействия с организмом как на местном уровне в кишечнике, так и за его пределами.

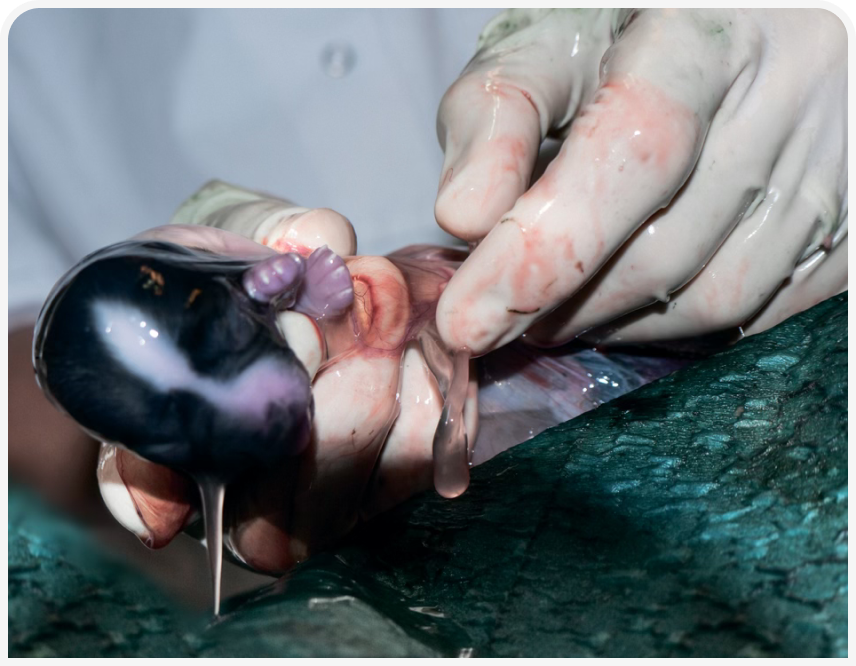

В момент рождения щенок или котенок подвергается воздействию микроорганизмов, начиная с момента родов (если не раньше) и на протяжении всей жизни. Новорожденные подвергаются воздействию микробиоты матери, присутствующей в ее влагалище, на коже, в молоке, дыхательных путях и желудочно-кишечном тракте, а также микробиоты окружающей среды, от контактов с людьми и любых других контактов (Рисунок 3).

Эти ранние воздействия определяют развитие микробиоты, и некоторые из них могут иметь долгосрочные последствия. Например, у детей, рожденных путем кесарева сечения, развивается микробиота, отличная от микробиоты детей, проходивших через родовые пути, и эти изменения могут сохраняться в течение нескольких месяцев (16).

Однако, вероятно, наиболее значительно на микробиоту влияют противомикробные препараты, поскольку под воздействием противомикробной терапии микробиота кишечника может значительно изменяться (17–19). Это воздействие может сохраняться далеко за пределами периода лечения, и такая терапия может нарушить важные этапы развития комменсальной микробиоты и повлиять на ее сложные взаимодействия с организмом.

Ключевым аспектом иммунологического развития является толерантность, когда организм учится регулировать иммунный ответ и не реагировать (или реагировать чрезмерно) на массивную антигенную нагрузку от комменсалов.

Например, применение антибиотиков у младенцев связывают с повышенным риском развития астмы, что связано с изменениями в микробиоте кишечника (20). В других исследованиях также сообщали об ассоциации между применением антимикробных препаратов у детей и последующим риском развития аллергических заболеваний, включая астму, атопию и пищевую аллергию (21–23).

Хотя у собак и кошек этот вопрос не изучался, есть основания полагать, что изменения в микробиоте кишечника в результате раннего применения противомикробных препаратов могут аналогичным образом влиять на риск развития иммунологически опосредованных заболеваний, таких как атопия и пищевая аллергия.

Применение противомикробных препаратов матерью во время беременности также может влиять на микробиоту человека (и, предположительно, других видов). У человека пренатальное воздействие противомикробных препаратов сопровождается повышенным риском развития аллергических заболеваний (23). Хотя противомикробные препараты необходимы для лечения бактериальных заболеваний, эти опасения подчеркивают необходимость их рационального использования.

Можно предположить, что меры по снижению риска развития заболевания (например, правильное содержание, надлежащий послеродовой уход) при ограничении применения противомикробных препаратов теми случаями, когда оно явно показано, могут обеспечить долгосрочные преимущества для здоровья щенков и котят.

Инфекционные заболевания респираторного тракта — обычное явление, особенно в питомниках и приютах, где животные часто перемещаются и перемешиваются. При этом может быть задействован целый ряд возбудителей, лишь часть из которых бактериальные. Даже при наличии бактериальных возбудителей антимикробное лечение требуется не всегда. Решение принимают в зависимости от тяжести и стадии хронизации заболевания, наличия поражения нижних дыхательных путей и возраста животного.

Доксициклин эффективен для лечения инфекций верхних дыхательных путей с явным бактериальным компонентом или в случаях, когда есть опасение их перехода в бактериальную пневмонию. Этот препарат также показан при подозрении на инфекцию Mycoplasma spp., хотя определить значимость этого микроорганизма может быть непросто. Амоксициллин + клавулановую кислоту можно рассматривать при легкой и средней степени заболевания, но по сравнению с доксициклином выбор этого препарата является неоптимальным из‑за резистентности некоторых важных возбудителей (например, Bordetella spp.), отсутствия активности против Mycoplasma, относительно слабой активности против грамотрицательных бактерий, продуцирующих бета-лактамазы, и относительно слабого проникновения в эпителиальную жидкость.

При более тяжелом или быстро прогрессирующем заболевании показано применение препаратов широкого спектра действия. При такой степени тяжести заболевания обычно показано парентеральное лечение (например, цефотаксим, цефтиофур, ампициллин + амикацин, клиндамицин + амикацин); однако из них только клиндамицин обладает определенной активностью против Mycoplasma, да и то незначительной.

Поскольку при тяжелых заболеваниях этот микроорганизм, вероятно, играет в лучшем случае роль сопутствующей инфекции, эти препараты остаются хорошим выбором при признаках тяжелой бактериальной пневмонии, с развитием сепсиса или без него. У пациентов с хорошей моторикой желудочно-кишечного тракта возможно пероральное назначение препаратов; варианты лечения включают цефподоксим, но у тяжелобольных пациентов его применения следует избегать. Если основное поражение наблюдается со стороны глаз, могут потребоваться только противомикробные препараты местного действия.

Септицемия — острое угрожающее жизни состояние, требующее быстрой и эффективной антимикробной терапии. Хотя идеальный вариант лечения основывается на использовании результатов посева образцов крови или других пораженных участков тела, они будут готовы только через несколько дней после начала терапии.

Поэтому требуется быстро и эффективно подобрать эмпирическое лечение, и, если обоснованных подозрений на причину заболевания (например, развитие сепсиса из известного септического очага, из которого были получены результаты посева) нет, эмпирическое лечение необходимо начинать с препаратов широкого спектра действия, высокоэффективных против энтеробактерий, стафилококков и стрептококков.

Парентеральное введение показано из‑за потенциально плохого всасывания после приема внутрь, с использованием внутривенного пути во всех случаях, когда это возможно. Различные варианты препаратов широкого спектра действия включают цефалоспорин 3-го поколения (например, цефотаксим, цефтиофур) или комбинации клиндамицина и амикацина или ампициллина и амикацина.

Вероятно, более безопасными вариантами на начальном этапе у пациентов в тяжелом состоянии, с обезвоживанием или плохой перфузией из‑за повышенного риска нефротоксичности и ототоксичности считают цефотаксим или цефтиофур. Они обычно рекомендуются у детей при неонатальном сепсисе, в сочетании с ампициллином или без него. Цефовецин не показан из‑за неактивности против E. coli в тканях и неясной фармакокинетики у новорожденных. При подозрении на энтерококковую инфекцию (чаще всего это касается внутрибольничных инфекций) в выбранную схему включают ампициллин (например, ампициллин + цефотаксим, ампициллин + амикацин).

Диарея новорожденных характерна для большинства видов животных и может развиваться по множеству инфекционных и неинфекционных (например, пищевых) причин. Саму по себе диарею не считают показанием для антимикробного лечения, более того, она может стать противопоказанием, поскольку воздействие на микробиоту может оказаться неблагоприятным.

Решения об антимикробной терапии следует принимать на основании системного статуса пациента и наличии обоснованных опасений о развитии или высоком риске развития сепсиса. Измененный психический статус, аномальная температура тела и кровавая диарея вызывают опасения по поводу транслокации бактерий и развития сепсиса и служат обоснованными показаниями для начала антимикробной терапии. Поскольку противомикробные препараты направлены на лечение или профилактику сепсиса, подход к терапии такой же, как и при сепсисе (например, цефотаксим, цефтиофур).

Антимикробные препараты — потенциально жизнеспасающие лекарства, но они также могут быть опасны для жизни из‑за нежелательных эффектов и долгосрочного воздействия на развитие. Правильное и эффективное применение противомикробных препаратов у новорожденных щенков и котят осложняется отсутствием данных, поэтому дозы приходится подбирать предположительно. При выборе препаратов и режимов дозирования необходимо учитывать различия между молодыми и взрослыми животными, чтобы максимизировать вероятность достижения эффекта и минимизировать риск развития побочных эффектов. Прежде всего, необходимо приложить усилия для оптимизации здоровья матери и новорожденного, чтобы снизить потребность в противомикробных препаратах, устранив проблемы, связанные с неопределенной дозировкой и долгосрочными эффектами. Фармакокинетика противомикробных препаратов у новорожденных

.png)

Коррекция дозировки у новорожденных

Особенности отдельных препаратов

Аминогликозиды

Доксициклин

Цефалоспорины

Клиндамицин

Фторхинолоны

Пенициллины

Особенности отдельных препаратов

Примеры применения противомикробных препаратов у новорожденных

Заболевания дыхательных путей

Септицемия

Диарея новорожденных

Заключение

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

3550

3550  10 мин

10 мин

.png)