Введение

Среди владельцев распространено заблуждение, что клинические проявления пищевой аллергии развиваются вскоре после перехода на новую диету. Но, хотя нежелательная реакция на корм может возникать и в ранние сроки после перевода животного на новый рацион, она редко имеет аллергическую природу, поскольку для развития иммунного ответа необходимо некоторое время. Поэтому важно разъяснить владельцам разницу между пищевой непереносимостью и пищевой аллергией. Непереносимостью корма называют любой иммунологически не опосредованный патологический физиологический ответ на компонент, токсин или продукт в составе корма, приводящий к появлению нежелательного побочного эффекта (1). Наиболее часто встречается непереносимость лактозы, при которой неспособность к перевариванию лактозы приводит к развитию гипер-осмотической диареи и последующего метеоризма и дискомфорта в области живота. Пищевая аллергия, в свою очередь, относится к иммунологической реакции на один из компонентов пищи и может протекать по механизмам реакции гиперчувствительности немедленного типа I, опосредованной IgE, либо гиперчувствительности замедленного типа, опосредованной лимфоцитами и выделяемыми ими цитокинами (1). У животных отличить пищевую непереносимость от пищевой аллергии может быть трудно, поэтому было предложено объединить все этиологии, приводящие к развитию клинически значимой патологической реакции, связанной с приемом корма, термином «нежелательная реакция на корм» (2). У кошек нежелательная реакция на корм чаще всего проявляется поражениями кожи и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, реже могут развиваться конъюнктивит, ринит, неврологические и поведенческие нарушения (1, 3). В этой статье в первую очередь будут обсуждаться проявления кожных нежелательных реакций на пищу (CAFR).

Первичное обследование при подозрении на CAFR

CAFR – относительно редкий диагноз у кошек, его общая распространенность составляет 0,2–6%, но значительно увеличивается при первичном обращении с жалобами на зуд (12–21%) или аллергическими заболеваниями кожи (5–13%) (4), поэтому важно применять к диагностическому поиску структурированный подход.

Анамнез и клиническая картина

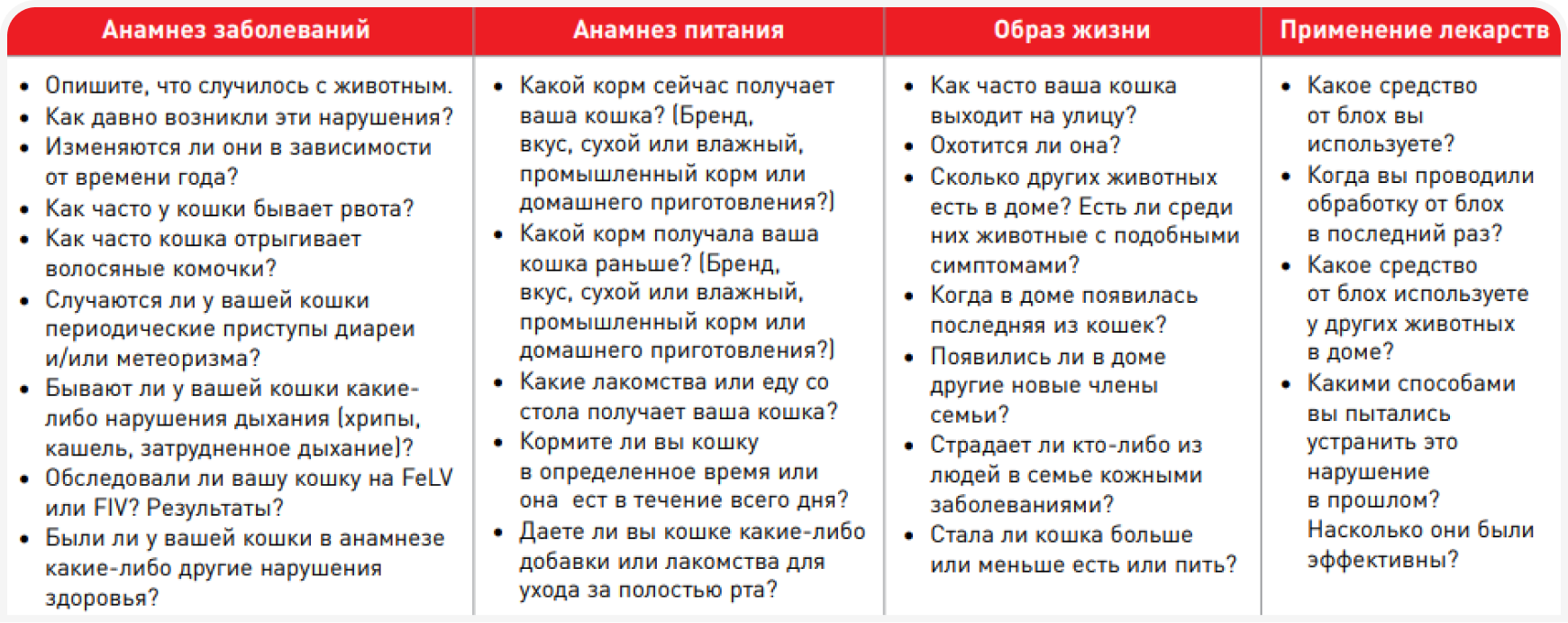

Для постановки точного диагноза и составления плана лечения важно собрать полный анамнез, в том числе тщательный анамнез питания, который помогает выявить предыдущие воздействия этиологического фактора и определить дальнейшее лечение. В Таблице 1 приведены примеры важных вопросов, которые следует задать владельцам кошек по поводу кожного заболевания. Полученная из подробного анамнеза информация поможет сузить список дифференциальных диагнозов и спланировать дальнейшие шаги. Например, если не проводилась регулярная обработка от блох, основным дифференциальным диагнозом станет блошиный аллергический дерматит, а если клинические проявления наблюдаются сразу у нескольких животных из одного домохозяйства, более вероятна контагиозная паразитарная инфекция. Клинические признаки CAFR могут проявиться в любом возрасте, но чаще встречаются у кошек молодого и среднего возраста (средний возраст дебюта заболевания – 3,9 года), при этом четкой зависимости от породы или пола нет (5). Наиболее распространенное клиническое проявление – несезонный зуд (5), с различной частотой сопровождающийся симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта (примерно у 17–22% кошек) (2). Чаще всего со стороны ЖКТ нежелательная реакция на корм проявляется рвотой, реже – метеоризмом и диареей (3). Ответ на терапию в анамнезе может быть различным. В одном исследовании было показано, что у всех 17 кошек с диагнозом CAFR был получен как минимум частичный ответ на системное или местное применение глюкокортикоидов (6), однако в другом ретроспективном исследовании, в котором изучали данные по 48 кошкам с CAFR, системные глюкокортикоиды оказались неэффективными в 61% случаев (7). В третьем исследовании с участием 10 кошек с CAFR владельцы сообщили об отсутствии эффективности инъекционных глюкокортикоидов длительного действия (8).

Физикальный осмотр

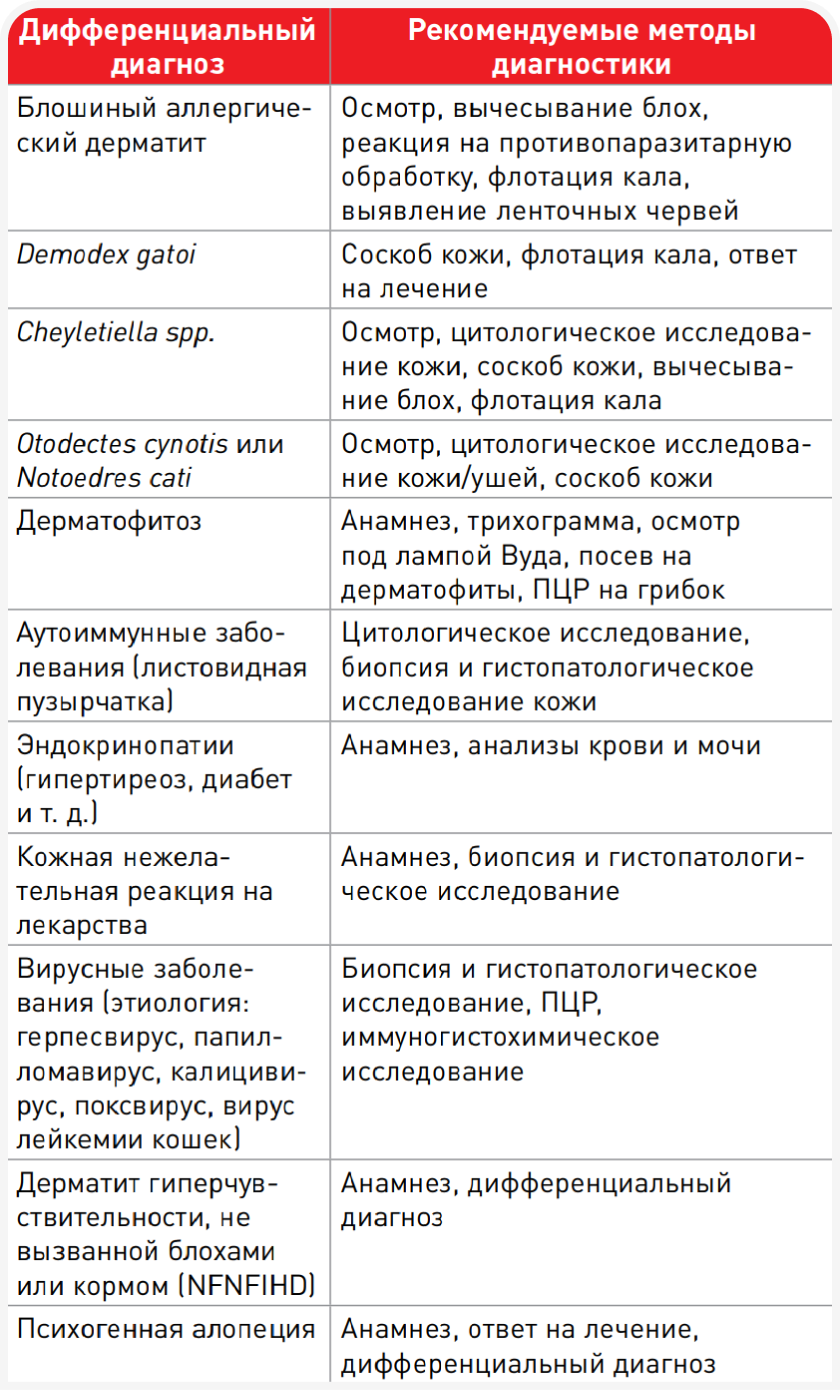

Дерматологическое скрининговое обследование

Поскольку CAFR – относительно редкое заболевание, необходимо провести соответствующие диагностический поиск и терапию, чтобы исключить как можно больше дифференциальных диагнозов. При первичном обращении проводят дерматологическое скрининговое обследование (соскоб кожи, цитологическое исследование, трихограмму, флотацию кала), чтобы исключить заболевания, которые могут проявляться аналогично CAFR, а также выявить вторичные инфекции или паразитарные инвазии. Вызванный основным заболеванием зуд у кошек могут усугубить вторичные бактериальные инфекции или инфекция Malassezia (6). Следует рассмотреть проведение посева или ПЦР на возбудитель стригущего лишая, если его не проводили ранее, поскольку дерматофитоз у кошек часто проявляется поражением головы и шеи, а также зудом переменной интенсивности (9). Хотя заболевание в целом считают контагиозным, восприимчивость животных к инфекции дерматофитами индивидуальна, вплоть до бессимптомного носительства (9), поэтому отсутствие клинических проявлений у нескольких животных или людей в доме не исключает дерматофитную этиологию заболевания.

Специфичная диагностика CAFR

После исключения других заболеваний проводят диагностический тест на CAFR – в идеале он должен быть простым в исполнении, относительно недорогим и точным. Однако на сегодняшний день этим критериям не отвечает ни один тест (10). Тем не менее существует несколько тестов для выявления CAFR.

Гистопатологическое исследование

Хотя биопсия кожи позволяет диагностировать и дифференцировать многие кожные заболевания, патогномоничных признаков для окончательной постановки диагноза CAFR не существует. При CAFR обычно выявляют периваскулярный дерматит, характеризующийся инфильтрацией лимфоцитами, эозинофилами, тучными клетками, нейтрофилами и макрофагами в различных сочетаниях.

Однако эти изменения неспецифичны и могут наблюдаться при любом аллергическом заболевании, поэтому сходны при CAFR, блошином аллергическом дерматите и дерматите гиперчувствительности, не вызванной реакцией на укусы блох или корм (non-flea, non-food-induced hypersensitivity dermatitis – NFNFIHD). По данным только анализа биоптата кожи различить эти аллергические этиологии невозможно; при биопсии кишечника у животных с сопутствующими желудочно-кишечными проявлениями можно получить гистологический, но не этиологический диагноз, так же как невозможно различить неблагоприятные пищевые и непищевые реакции (10).

Тесты на IgE в сыворотке крови

В гуманной медицине уровень специфического IgE в сыворотке крови помогает в диагностике пищевых аллергий (11), поскольку у человека часто развиваются IgE-опосредованные немедленные реакции гиперчувствительности I типа. Однако у животных они встречаются довольно редко (11). Поэтому значение выявления в сыворотке крови кошек (и собак) IgE, специфичного для корма, неизвестно. Исследования показывают, что у животных без клинических проявлений CAFR специфичный для корма IgE в сыворотке крови может образовываться даже на продукты, которые они не употребляли (10). В ряде исследований было показано, что уровень специфичного для определенного корма IgE в сыворотке крови не позволяет диагностировать CAFR более точно, чем пробная элиминационная диета, результаты теста плохо воспроизводимы, а повторяемость результатов низкая (10). В свежем обзоре сделан вывод, что доказательных данных в поддержку этого анализа у животных мало, и в настоящее время проводить его не рекомендуют (2).

Кожная скарификационная и аппликационная пробы

Для диагностики пищевой аллергии у человека применяют также кожную скарификационную пробу (12). Она включает в себя введение аллергена в эпидермис и наблюдение за тем, образуется ли впоследствии сыпь, что свидетельствует об IgE-опосредованном ответе.

У человека эта проба высокочувствительна (около 90%), но малоспецифична (около 50%) (12), поэтому для скрининга на пищевые аллергии не рекомендуется. Внутрикожное тестирование на пищевые аллергены изучали у собак, но не у кошек. Исследования показали, что положительная или отрицательная прогностическая ценность кожных тестов недостаточна для того, чтобы рекомендовать их к использованию, и они не позволяют дифференцировать у собак атопию и CAFR (10). Аппликационную пробу у собак оценивали в двух исследованиях, непосредственно нанося компонент рациона на кожу и выявляя симптомы раздражения; была выявлена низкая положительная, но высокая отрицательная прогностическая ценность, и в свежем обзоре сделан вывод, что пробу можно применять для выбора белков для включения в элиминационную диету, но не для диагностики CAFR (2). Таким образом, для диагностики CAFR у кошек эти тесты, скорее всего, будут неэффективны.

Анализ шерсти и слюны

Результаты анализа шерсти и слюны, по данным исследований, невоспроизводимы, поскольку в повторных образцах от одного и того же животного оказывались различными (13). Кроме того, эти методы не позволяют различать у собак аллергические и неаллергические заболевания, дифференцировать реакцию на искусственные образцы (например, волокна от плюшевого медведя) от полученных у животных (13).

Результаты недавнего исследования специфичности, чувствительности, положительной и отрицательной прогностической ценности анализа слюны оказались в целом слишком низкими, чтобы рекомендовать использование этого метода для диагностики CAFR (2).

«

«Хотя нежелательные пищевые реакции могут возникать и в ранние сроки после перевода животного на новый рацион, они редко оказываются аллергическими, поскольку для развития иммунологического ответа необходимо некоторое время, поэтому важно разъяснить владельцам разницу между пищевой непереносимостью и пищевой аллергией».

Пробная элиминационная диета

Единственный метод, признанный надежным для диагностики нежелательной пищевой реакции, – пробная элиминационная диета (10). Теоретически, если из рациона животного удалить вещество, вызывающее реакцию, клинические проявления должны купироваться, хотя определить антиген, вызвавший клинические проявления у конкретного животного, сложно. В недавнем обзоре литературы показано, что по результатам провокационных тестов на отдельные компоненты диеты наиболее вероятные причины нежелательных реакций у кошек — говядина, рыба и курица (2), и в идеале из элиминационной диеты следует их исключить. Процесс подтверждения нежелательной пищевой реакции включает несколько этапов (Блок 1). Во-первых, в течение определенного периода кошка должна получать элиминационную диету, и за это время должно наблюдаться снижение клинических проявлений.

В свежем обзоре опубликованных исследований было показано, что до 90% случаев окончательного диагноза CAFR у кошек сопровождаются ремиссией клинических проявлений к восьми неделям, поэтому в настоящее время пробную элиминационную диету рекомендуется проводить в течение как минимум этого периода, чтобы максимально повысить вероятность правильной диагностики (14). Для того чтобы подтвердить значимость смены рациона в ремиссии клинических проявлений, в пищу кошки необходимо ввести «провоцирующий» компонент, добавив к элиминационной диете часть прежнего рациона. После этого у большинства кошек с нежелательной пищевой реакцией клинические проявления обостряются через 2–3 дня, но, по другим данным, в отдельных случаях это может занять до 14 дней (6). У некоторых животных при соблюдении элиминационной диеты состояние может улучшиться, а при возвращении к прежнему рациону рецидива не происходит. В этих случаях первоначальное улучшение может быть вызвано другими методами терапии, такими как обработка от блох или лечение вторичных инфекций, более высоким качеством жирных кислот и белков в составе элиминационной диеты или изменением времени года (2). Если при возвращении на прежнюю диету состояние кошки ухудшается, ей снова назначают только элиминационную диету.

Если клинические проявления после этого исчезают, диагноз CAFR подтвержден. Чтобы выявить конкретный аллерген, можно еженедельно или раз в две недели добавлять в рацион различные продукты и наблюдать, произойдет ли у животного обострение клинических проявлений.

Возможны три варианта пробной элиминационной диеты: диета домашнего приготовления с использованием нового источника белка и углеводов, промышленный рацион с содержанием нового белка или промышленный рацион с содержанием гидролизованного белка.

Пробная элиминационная диета домашнего приготовления дает возможность исключить вероятность наличия ингредиентов, искажающих результат элиминационного исследования (например, кукурузного крахмала, субпродуктов и т.д.) (1). Хотя в небольшом ретроспективном исследовании было показано, что такие диеты позволяют диагностировать CAFR у кошек с более высокой чувствительностью (6), при их применении необходим более тщательный анализ истории питания, который позволит убедиться, что источник белка и источник углеводов действительно новые (т. е. ранее никогда не употреблялись). Диеты домашнего приготовления более трудоемкие, и, чтобы избежать последствий, вызванных дефицитом питательных веществ, при их применении требуется консультация ветеринарного диетолога. Во избежание сложностей практикующие врачи и владельцы могут отдавать предпочтение промышленной ветеринарной диете.

Хорошей альтернативой, особенно если владельцы не хотят или не могут готовить для животного, могут стать рационы на основе нового белка. Как и в случае с рационами домашнего приготовления, важно собрать полный диетический анамнез, чтобы случайно не выбрать источник белка, с которым кошка уже сталкивалась ранее. Однако следует также учитывать производителя рационов; иногда владельцы выбирают продающиеся в магазине (повседневные, а не ветеринарные) диеты, которые часто маркированы как содержащие «ограниченное количество ингредиентов» или «новый белок», но не прошли проверку на «чистоту»; в исследованиях было показано, что иногда они содержат ингредиенты, не указанные на этикетке (15). Такие неидентифицированные ингредиенты могут свести на нет пользу от смены основного источника белка, поскольку животное может оказаться чувствительным к этим примесям (15). Оказалось, что неправильная маркировка встречается даже у кормов, содержащих сырые ингредиенты (raw diet) (16), поэтому неветеринарные рационы для пробных элиминационных диет не подходят. В настоящее время подходящими для элиминационного исследования считаются только ветеринарные диеты соответствующего .

Еще более осложняет ситуацию свойство белков вызывать множественную перекрестную реактивность, поэтому поиск действительно нового белка может оказаться сложной задачей. У различных видов птиц существуют общие аллергены, поэтому, например, рацион, содержащий белок утки, нельзя считать действительно новым источником белка для животного, ранее сталкивавшегося с белком курицы (17). Предполагается, что такая перекрестная реактивность существует и для различных видов жвачных животных — это означает, что для животного, ранее потреблявшего говядину, некоторые ингредиенты, такие как баранина, оленина и мясо буйвола, могут оказаться на самом деле не новыми (18).

По этим причинам многие ветеринарные врачи используют ветеринарные диеты на основе гидролизованного белка, при приготовлении которого образуются пептидные сегменты, которые, как предполагается, достаточно малы, чтобы предотвратить перекрестное связывание с тучными клетками, что в противном случае привело бы к развитию аллергической реакции. Молекулярная масса пищевых аллергенов человека обычно составляет около 10–70 кДа (1), но размер пептидов, позволяющий минимизировать риск развития аллергической реакции у животных, еще не определен. Если молекула предлагаемого гидролизата недостаточно мелкая, животное может реагировать на родительский белок, причем размер пептидов в различных диетах разный. В связи с этим в перекрестном исследовании у десяти собак с аллергией на курицу сравнивали две гидролизованные диеты, различающиеся по родительским белкам и методам гидролиза (высокогидролизованное перо птицы и гидролизованная куриная печень). Владельцев попросили оценить степень выраженности зуда, и у 4 из 10 собак при кормлении диетой на основе гидролизованной куриной печени зуд усилился, а при диете с высокогидролизованным пером птицы рецидива зуда не наблюдалось (19).

На сегодняшний день на кошках таких исследований не проводилось, в том числе потому, что эти диеты не обладают достаточной вкусовой привлекательностью для кошек. Небольшой размер пептидов также повышает риск развития гиперосмотической диареи у животных, получающих такую диету (20). В ряде недавних исследований оценивалась эффективность диет на основе гидролизованного белка для диагностики CAFR у кошек и собак. В упомянутом выше исследовании (6) с помощью диеты на основе гидролизованного белка не удалось установить диагноз у 50% кошек, принимавших участие в нем, и для точной диагностики CAFR потребовалось перейти на диету домашнего приготовления; однако это исследование было небольшим и ретроспективным и включало разные элиминационные диеты. В исследовании изучалось влияние остаточных белков и пептидов (>1 кДа) двух промышленных кормов на основе гидролизованного белка на активность лимфоцитов собак с CAFR. Было показано, что примерно в 30% случаев остаточные белки стимулировали активность лимфоцитов (21), хотя, поскольку исследование было проведено in vitro, неизвестно, насколько этот результат значим клинически. Учитывая ограниченное количество доступных новых белков, потенциальные перекрестные реакции между источниками белка, а также сложности с составлением рецептуры и приготовлением домашнего рациона, диеты на основе гидролизованного белка по-прежнему остаются хорошим вариантом для элиминационного исследования.

Обучение клиентов для обеспечения максимального соблюдения диеты

Одна из сложностей в проведении элиминационного исследования — необходимость полагаться на то, что владельцы животного будут тщательно выполнять рекомендации. Недавно проведенный опрос показал, что почти 60% владельцев собак не придерживались строгого соблюдения правил элиминационной диеты, в том числе вследствие ряда очевидных препятствий, таких как образ жизни, стоимость, невозможность давать собаке лекарства (22). Однако комплаентность (точное и осознанное выполнение рекомендаций врача в ходе терапии) со стороны владельцев повышалась, когда им рассказывали о различиях в диетах и особенностях CAFR, и такие наблюдения подчеркивают важность коммуникации и разъяснительной работы с клиентами при назначении элиминационного исследования.

Сам по себе поиск элиминационной диеты, от которой кошка не откажется, может оказаться непростой задачей. Во время проведения элиминационного исследования важно поддерживать контакт с владельцами и тщательно следить за пищевым поведением животного, поскольку при отказе от корма у кошек может развиться ряд клинических нарушений, например липидоз печени (2). Иногда для подбора подходящей для исследования диеты требуется несколько попыток. В семьях с несколькими кошками также может оказаться трудным давать элиминационную диету только проходящей исследование кошке. Готовые ветеринарные корма хорошо сбалансированы и предназначены для удовлетворения базовых потребностей взрослых животных, поэтому подходят для всех кошек. Но если владельцы хотят снизить расходы и давать ветеринарную диету только болеющей кошке, можно рекомендовать им кормить кошек отдельно друг от друга или использовать кормушку с микрочипом, которая открывается только для определенного животного.

Метастатическая аденокарцинома

Как было отмечено ранее, для купирования клинических проявлений у некоторых животных может потребоваться до восьми недель. Недавнее исследование собак с несезонным зудом показало, что исчезновение симптомов можно ускорить на две — четыре недели, начав лечение с назначения глюкокортикоидов в противовоспалительных дозах сроком как минимум на две недели (23).

Снижение зуда при их назначении на начальных стадиях пробной элиминационной диеты также улучшает комплаентность, поскольку владельцы быстрее отмечают улучшение состояния животного.

Долгосрочный прогноз

Общий подход к диагностике и лечению CAFR у кошек заключается в исключении других клинически заподозренных дифференциальных диагнозов и в корректном проведении пробной элиминационной диеты, после чего потребуется обеспечить долгосрочное избегание вызвавшего CAFR аллергена. Из долгосрочных стратегий ведения подтвержденных случаев CAFR наиболее предпочтительно соблюдение диеты, и если для пробной элиминационной диеты использовали рацион домашнего приготовления, то при длительном применении важно обеспечить его сбалансированность. Для этого может потребоваться консультация ветеринарного диетолога или переход на ветеринарную диету с новым или гидролизованным источником белка без аллергена. В одном исследовании было показано, что до 50% пациентов после улучшения на диете домашнего приготовления не смогли перейти на промышленный рацион, поскольку клинические проявления при этом рецидивировали (6), что позволило предположить, что кошка реагировала на какой-то компонент пищи: добавку, субпродукт или продукты денатурации белков, образующиеся во время приготовления пищи. Со временем у кошки может развиться новая неблагоприятная пищевая реакция, хотя это довольно редкое явление (7). Поэтому подбор сбалансированной диеты домашнего приготовления или готового промышленного корма, позволяющих поддерживать ремиссию клинических проявлений, скорее всего, позволит купировать заболевание на длительный срок.

Если у кошки с ранее диагностированной CAFR появляются новые кожные проявления, возможно, у нее развились сопутствующие NFNFIHD или блошиный аллергический дерматит. Одновременное развитие NFNFIHD и CAFR у кошек встречается чаще, чем одновременное развитие CAFR и атопии у собак (24), а в одном исследовании NFNFIHD была выявлена у 50% кошек с CAFR (6). Первичный диагностический поиск по схеме, описанной для CAFR, также позволит исключить любые заболевания из круга дифференцируемых с аллергическими.

Заключение

Хотя общая распространенность CAFR у кошек низкая, ее следует включать в круг дифференциальных диагнозов у всех животных с анамнезом несезонных кожных поражений или зуда, как сопровождающихся желудочно-кишечными проявлениями, так и без них. Надежно и точно диагностировать CAFR позволяет только пробная элиминационная диета, которую животное получает в течение как минимум восьми недель, возможно, с одновременным назначением на начальных этапах глюкокортикостероидов для уменьшения зуда. Как только диагноз CAFR подтвержден, методом выбора при лечении становится исключение аллергена, а любые будущие обострения зуда будут связаны скорее с развитием сопутствующих заболеваний, а не с новой нежелательной пищевой реакцией.

Литература

- Verlinden A, Hesta M, Millet S, et al. Food allergy in dogs and cats: a review. Crit Rev Food Sci ыы 2006;46:259-273.

- Mueller RS, Unterer S. Adverse food reactions: pathogenesis, clinical signs, diagnosis and alternatives to elimination diets. Vet J 2018;236:89-95.

- Mueller RS, Olivry T. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (6): prevalence of noncutaneous manifestations of adverse food reactions in dogs and cats. BMC Vet Res 2018;14:341.

- Olivry T, Mueller RS. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (3): prevalence of cutaneous adverse food reactions in dogs and cats. BMC Vet Res 2016;13:51.

- Olivry T, Mueller RS. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (7): signalment and cutaneous manifestations of dogs and cats with adverse food reactions. BMC Vet Res 2019;15:140.

- Vogelnest LJ, Cheng KY. Cutaneous adverse food reactions in cats: retrospective evaluation of 17 cases in a dermatology referral population (2001-2011). Aust Vet J 2013;91:443-451.

- Scott D, Miller W. Cutaneous food allergy in cats: a retrospective study of 48 cases (1988-2003). Jpn J Vet Dermatol 2013;19:203-210.

- Carlotti D, Remy I, Prost C. Food allergy in dogs and cats; a review and report of 43 cases. Vet Dermatol 1990;1:55-62.

- Moriello KA, Coyner K, Paterson S, et al. Diagnosis and treatment of dermatophytosis in dogs and cats: Clinical Consensus Guidelines of the World Association for Veterinary Dermatology. Vet Dermatol 2017;28:266-e268.

- Mueller RS, Olivry T. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (4): can we diagnose adverse food reactions in dogs and cats with in vivo or in vitro tests? BMC Vet Res 2017;13:275.

- Pali-Schöll I, De Lucia M, Jackson H, et al. Comparing immediate type food allergy in humans and companion animals – revealing unmet needs. Allergy 2017;72(11):1643-1656.

- Kulis M, Wright BL, Jones SM, et al. Diagnosis, management, and investigational therapies for food allergies. Gastroenterology 2015;148:1132-1142.

- Bernstein JA, Tater K, Bicalho RC, et al. Hair and saliva analysis fails to accurately identify atopic dogs or differentiate real and fake samples. Vet Dermatol 2019;30:105-e128.

- Olivry T, Mueller RS, Prélaud P. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (1): duration of elimination diets. BMC Vet Res 2015;11:225.

- Olivry T, Mueller RS. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (5): discrepancies between ingredients and labeling in commercial pet foods. BMC Vet Res 2018;14:24.

- Cox A, Defalque V, Udenberg T, et al. Detection of DNA from undeclared animal species in commercial canine and feline raw meat diets using qPCR. In; Abstracts North American Veterinary Dermatology Forum 2019. Vet Dermatol 2019;296.

- Kelso JM, Cockrell GE, Helm RM, et al. Common allergens in avian meats. J Allergy Clin Immunol 1999;104:202-204.

- Gaschen FP, Merchant SR. Adverse food reactions in dogs and cats. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2011;41:361-379.

- Bizikova P, Olivry T. A randomized, double-blinded crossover trial testing the benefit of two hydrolysed poultry-based commercial diets for dogs with spontaneous pruritic chicken allergy. Vet Dermatol 2016;27:289-e270.

- Marsella, R. Hypersensitivity Disorders. In; Miller WH, Griffin CE, Campbell KL, et al (eds). Muller & Kirk's Small Animal Dermatology 7th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/ Mosby, 2013;363-431.

- Masuda K, Sato A, Tanaka A, et al. Hydrolyzed diets may stimulate food-reactive lymphocytes in dogs. J Vet Med Sci 2020;82:177-183.

- Painter MR, Tapp T, Painter JE. Use of the Health Belief Model to identify factors associated with owner adherence to elimination diet trial recommendations in dogs. J Am Vet Med Assoc 2019;255:446-453.

- Favrot C, Bizikova P, Fischer N, et al. The usefulness of short-course prednisolone during the initial phase of an elimination diet trial in dogs with food-induced atopic dermatitis. Vet Dermatol 2019;30:498.

- Ravens PA, Xu BJ, Vogelnest LJ. Feline atopic dermatitis: a retrospective study of 45 cases (2001-2012). Vet Dermatol 2014;25:95-e28.

1174

1174  17 мин

17 мин