Введение

Здоровье ветеринарных пациентов младше трехнедельного возраста очень хрупкое и — по разным причинам — может быстро ухудшаться в случае болезни. В 85% случаев гибели щенков первого месяца жизни клинические признаки появляются менее чем за пять дней до наступления смерти. Поэтому новорожденных щенков с любыми признаками нездоровья необходимо осматривать в экстренном порядке, как только владелец обратился в клинику, и лечение обычно начинают до (а чаще всего без) установления точного этиологического диагноза. Клинические проявления у новорожденных щенков обычно неспецифичные, возможны нарушение дыхания, вокализация, вздутие и боль в животе, анорексия, плохой набор веса, слабость, гипотермия; но ни один из них не патогномоничен для какого‑либо заболевания.

Владельца следует попросить привезти в клинику не только заболевшего щенка, но также весь помет и мать; осмотр всего помета, кроме прочего, поможет на ранней стадии выявить других больных щенков. Путем осмотра матери можно обнаружить, какое клиническое состояние могло повлиять на здоровье щенка, например: метрит, мастит, агалактия/гипогалактия, инвагинация сосков (препятствующая сосанию) или (редко) пузырьковые высыпания на вульве, свидетельствующие о герпесвирусной инфекции у матери. Если владелец отслеживал вес новорожденных, ему предлагают также принести записи веса или графики роста. Необходимо дать владельцу рекомендации по правильной транспортировке новорожденных щенков; поскольку у новорожденных щенков снижен термогенез, во время перевозки важно поддерживать температуру окружающей среды около 28 °C. Следует также избегать перегрева, поскольку новорожденные не смогут отодвинуться, если им будет слишком жарко. Грелками, нагреваемыми в микроволновой печи, или бутылками с горячей водой следует пользоваться с осторожностью, чтобы не допустить гипертермии и ожогов кожи (цилиндрические бутылки, кроме того, могут перекатиться и раздавить новорожденных). Гипертермия не только затрудняет клиническое обследование, поскольку такие новорожденные вокализируют и часто гиперактивны, но и повышает метаболизм и, следовательно, энергетические затраты щенка.

После прибытия в клинику рекомендуется соблюдать особые меры предосторожности в отношении гигиены. Иммунная система новорожденных незрелая, и их нужно защищать от нозокомиальных инфекций, поэтому в комнате ожидания следует не допускать их контакта с какими‑либо поверхностями или другими животными и как можно быстрее перенести их в смотровую. Осмотр следует проводить на чистой, сухой поверхности, желательно подогреваемой (например, на тепловой подушке, с установленной температурой, равной 28–35 °C), продезинфицировав руки и надев перчатки. В идеале врач должен переодеться в свежую одежду.

При общеклиническом осмотре суки оценивают проявления бактериемии. Например, есть ли признаки инфекции на коже, в ушах или во рту (включая зубной камень), которые могут быть источником бактерий? Есть ли неприятно пахнущие выделения из влагалища, указывающие на метрит? Осматривают молочные железы на наличие признаков мастита, недостаточного развития ткани молочной железы; оценивают анатомию сосков, чтобы убедиться, что новорожденные могут легко сосать (Рисунок 1). Следует также оценить степень упитанности суки, чтобы убедиться, что она способна вырабатывать достаточное количество молока, и ее материнский инстинкт: интересуется ли сука своими щенками, когда они пищат? Осматривать щенков в присутствии матери следует осторожно, поскольку при избыточно выраженном материнском инстинкте сука может укусить.

В первую очередь врач должен выяснить ряд ключевых фактов о питании щенков в предыдущие дни: как их кормили в первые 8 часов жизни (в период, когда кишечный барьер открыт для пассивной передачи колостральных антител) (1), кормит ли владелец щенков из бутылочки (возможны аспирация и респираторные осложнения)? Если щенков взвешивали, полезную информацию можно получить, посчитав скорость их роста между рождением и двумя днями жизни: у 96% щенков, потерявших вес за этот период, пассивная передача иммунитета оказывается недостаточной (2). В идеале потери веса в первые два дня жизни быть не должно. В дальнейшем вес следует сравнивать с эталонной кривой роста для данной породы (Рисунок 2) (3). Целевой ежедневный прирост — примерно 2–4 г на килограмм ожидаемого веса взрослой особи, при этом минимальный показатель на 7-й день должен быть в 1,5 раза больше веса при рождении, а на 21-й день — в 3 раза больше веса при рождении.

Температуру у щенка следует измерять педиатрическим электронным термометром с гладким наконечником; корректность показаний инфракрасных бесконтактных термометров у новорожденных не подтверждена. Нормальная температура тела у новорожденного ниже температуры взрослого животного. В качестве ориентира, у большинства щенков средняя температура тела составляет 36,5±1 °C в первый день, 37,0±1,3 °C на седьмой день и 37,2±0,5 °C на 14–21-й день (4). Здесь необходимо отметить два важных момента. Во‑первых, при гипотермии щенка следует согревать постепенно (повышая температуру максимум на 1 °C в час); резкое согревание может привести к смерти из‑за периферической вазодилатации и чрезмерной активации клеточного метаболизма. В идеале щенка согревают в инкубаторе, постепенно повышая температуру на один градус выше температуры тела новорожденного, пока не будет достигнута температура 37 °C. В инкубаторе должна быть установлена влажность около 55–65%. Во‑вторых, кормление откладывают до достижения новорожденным температуры 35 °C: при более низкой температуре развивается кишечный стаз и снижается активность пищеварительных ферментов. Как следствие, молоко застаивается в желудке и/или остается непереваренным, способствуя размножению бактерий и вызывая бактериемию и смерть щенка.

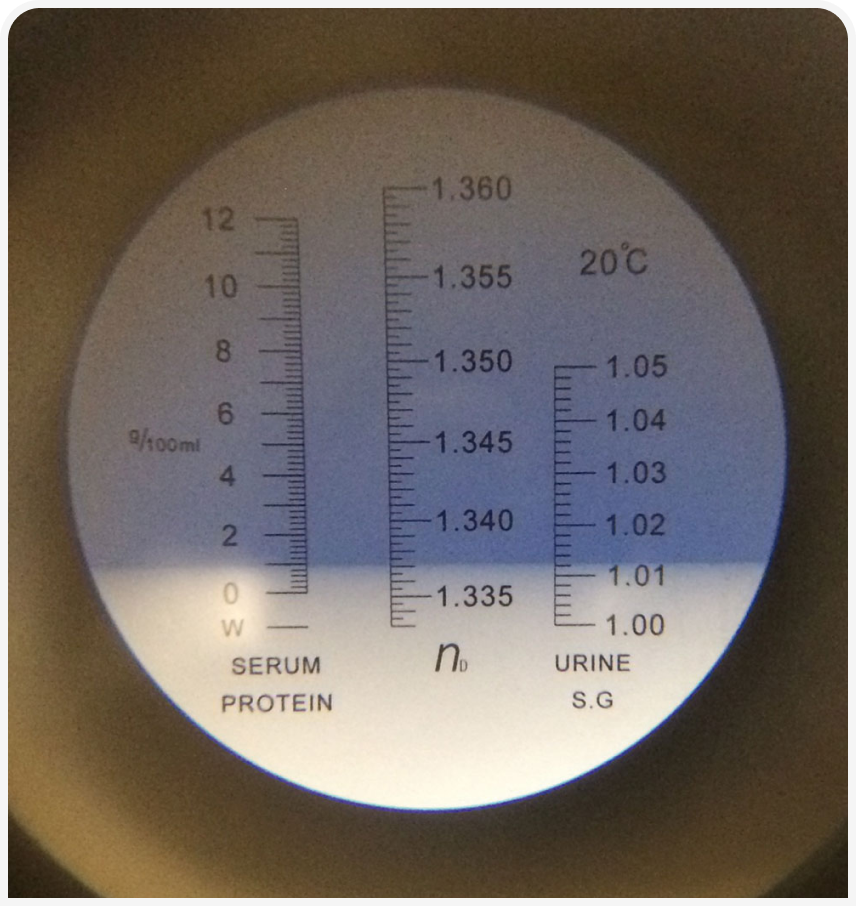

Состояние гидратации у новорожденного щенка оценить трудно, так как в этом возрасте проверка эластичности кожи не информативна. Обезвоживание можно определить либо субъективно, оценив сухость слизистой рта, либо объективно, измерив удельный вес мочи рефрактометром (Рисунок 3). Мочу собирают в маленькую пластиковую пробирку, помассировав промежность смоченной теплой водой ватной палочкой, при этом значимым считают удельный вес мочи (SG) выше 1,030. При отсутствии рефрактометра можно ориентироваться по цвету мочи: в норме моча новорожденных почти бесцветная, поэтому темно-желтый цвет свидетельствует об обезвоживании.

Особое внимание следует уделить пуповине; это основной путь проникновения бактерий, поскольку пупочная вена проходит прямо в печень, а пупочные артерии — в подвздошную артерию. Если в течение недели после рождения остаток пуповины не высох и не отпал, это может свидетельствовать об омфалите/омфалофлебите и, возможно, бактериемии.

Даже если щенку уже несколько дней, важно проверить наличие врожденных аномалий: гидроцефалии, расщелины неба, атрезии заднего прохода (atresia ani). Уточните у владельца, отмечал ли он отхождение мекония или кала, хотя установить это может быть трудно, потому что сука вылизывает щенков. При оценке состояния сердца можно выявить брадикардию (100–150 ударов в минуту); часто это защитный рефлекс на гипотермию, и введение сердечных препаратов не показано.

Кровь в любом возрасте можно получать путем пункции яремной вены (иглой калибра 23–25G); у новорожденных желательно не обрабатывать кожу спиртом (для ограничения кровотечения после прокола кожи и охлаждения новорожденного), а просто крепко прижать место пункции на протяжении не менее минуты. На практике провести пункцию яремной вены обычно оказывается намного проще, чем это ожидается, и она вполне безопасна для новорожденного. Референсные значения для новорожденных отличаются от таковых у взрослых (Таблица 1). Гликемия — самый простой (и полезный) для оценки параметр; ее измеряют с помощью глюкометра, предназначенного для пациентов с диабетом. Для этого требуется всего одна капля крови из уха или лапы; чтобы получить ее легче, можно смазать кожу вазелином.

Рентгенографическое и ультразвуковое исследования могут быть не информативны, поскольку многие патологические для взрослых результаты могут не иметь никакого значения у новорожденных (Рисунок 4). Например, у 60% щенков в первые две недели (и у 30% в возрасте одного месяца) наблюдается перитонеальный выпот, не вызывающий клинических последствий; жидкость спонтанно рассасывается. Аналогичным образом, у 40% щенков на 2-й день, у 25% на 7-й день и у 5% в возрасте двух месяцев при УЗИ выявляют расширение почечной лоханки, без каких‑либо клинических проявлений. Кора почек у новорожденных до 14-го дня может иметь два четко выраженных слоя (внешний слой гипоэхогенный, а внутренний более эхогенный). До 21-го дня паренхима селезенки может иметь очень характерную «леопардовую» эхотекстуру, предположительно вследствие активации иммунной системы новорожденного (неопубликованные данные автора).

Подробнее о клиническом обследовании новорожденного щенка (на французском, английском и немецком языках) см. в открытом доступе на сайте https://neocare.pro/le-developpement-du-chiot/.

Госпитализация позволит провести не только лечебные процедуры (интубацию желудка, введение жидкости, лекарственную терапию), но и интенсивные наблюдение и терапию: состояние новорожденного может быстро ухудшиться, причем часто без предварительных симптомов. Подавляющее большинство заболеваний у молодых щенков сопровождаются бактериальным компонентом, но состояние животного значительно ухудшает сочетание трех факторов: гипотермии, гипогликемии, обезвоживания (дегидратации). При госпитализации эти параметры контролировать легче, а без надлежащего ухода лекарственная терапия неэффективна. Госпитализация также поможет уменьшить беспокойство владельца и — если смерть все‑таки наступит — позволит быстро провести вскрытие.

Преимущество госпитализации суки — возможность снизить нагрузку по уходу за больным щенком, но при этом придется госпитализировать весь помет, включая здоровых щенков, и без необходимости подвергнуть их риску нозокомиального заболевания. Кроме того, проводить интенсивную терапию (например, вливание жидкости) молодым щенкам, помещенным рядом с матерью, трудно, поскольку, вылизывая их, она может повредить систему для капельных вливаний или другое оборудование. Как правило, показана госпитализация только больного новорожденного, но если в стационар поступает несколько щенков из одного помета, их необходимо идентифицировать разноцветными ошейниками. Если в клинике остается часть или весь помет, важно не допустить развития мастита у суки из‑за отсутствия активного сосания.

В идеале новорожденный щенок должен находиться в палате, изолированной от других стационарных пациентов, в кювезе с терморегуляцией и легкодоступной системой подачи кислорода. Это может быть специальный инкубатор для щенков, бывший в употреблении инкубатор для новорожденных младенцев (Рисунок 5), птичий инкубатор или даже самодельное устройство из большого пластикового контейнера или аквариум с крышкой (но с доступом воздуха). Небольшие инкубаторы удобны, потому что их легко переносить: если в клинике нет специального персонала, остающегося на ночные смены, ветеринарный врач может забрать помет для лечения домой, хотя это не идеальный вариант.

В инкубаторах обычно поддерживают высокую влажность (60%): новорожденные могут значительно обезвоживаться, теряя влагу как через кожу, так и через дыхательные пути, особенно когда дышат открытым ртом. Температуру в инкубаторе обычно поддерживают около 28–30 °C в первую неделю жизни и 26–28 °C в последующие недели, но при необходимости ее подстраивают к температуре тела новорожденных в пределах 36–38 °C. При отсутствии термостатического инкубатора можно использовать согревающие коврики или нагреваемые в микроволновой печи грелки (сначала проверьте их температуру в области, контактирующей с новорожденным); инфракрасные лампы использовать не рекомендуется.

Инкубатор и все поверхности в помещении следует регулярно чистить и дезинфицировать, чтобы исключить инфицирование новорожденного бактериями от госпитализированных взрослых животных. Очень важно выбрать правильное дезинфицирующее средство, поскольку некоторые из них могут повреждать нежную кожу новорожденных.

Требование дезинфекции распространяется также на все оборудование, необходимое для кормления щенков: бутылочки, соски и шприцы, а если используют молочную смесь, ее следует хранить в соответствии с инструкциями производителя (в том числе между очередными госпитализациями).

Регидратацию новорожденным проводят подкожно, внутривенно (в/в) или внутрикостно (IO; в последнем случае — в бедренную кость). Для последних двух вариантов из набора для введения перед подключением к пациенту важно удалить воздух. Обратите внимание, что у новорожденных щенков повышен риск перегрузки жидкостью (и, как следствие, развития отека легких), поэтому при лечении умеренной и тяжелой дегидратации струйно вводят изотонический раствор Рингера с лактатом (30–45 мл/кг), а затем поддерживают непрерывную скорость инфузии (CRI) на уровне 3–4 мл/кг/ч (при необходимости добавляя декстрозу) (9). Предпочтительнее в/в введение (10), но при внутрикостном введении не следует оставлять катетер более чем на 3 дня из‑за риска развития остеомиелита. Подогревать инфузионный раствор не нужно, поскольку скорость вливания низкая; нагретые жидкости при прохождении через набор для введения в любом случае охлаждаются.

Для лечения гипогликемии щенку следует в/в струйно ввести 12,5%-ный раствор декстрозы (50% декстрозы, разведенной 1:4) в дозе 1 мл/кг, затем провести CRI изотонического раствора (раствора Рингера) с добавлением декстрозы (1,25–5%). При менее тяжелом состоянии новорожденным с нормальной температурой тела можно вводить 5–10%-ный раствор глюкозы в дозе 0,25 мл/30 г (9, 10). Для профилактики гипогликемии можно перорально вводить растворы сахаров (30%-ный раствор глюкозы или мед) по несколько капель на язык или внутреннюю поверхность рта.

Лекарственную терапию новорожденным проводить сложно; перед назначением любого препарата необходимо оценить его безопасность для новорожденных, лучше всего — по данным учебников (например, 11), а не рекомендаций производителя, поскольку применение большинства лекарственных препаратов перед официальным утверждением у новорожденных не испытывали. Большинство заболеваний у новорожденных сопровождаются бактериальным компонентом, поэтому почти всегда в плановом порядке проводят антибиотикотерапию. Антибиотики следует по возможности вводить подкожно или внутривенно; перорально мелким животным препараты вводят в жидких лекарственных формах, при этом их дозирование трудно контролировать и можно ввести неправильную дозу. Более того, некоторые антибиотики, даваемые перорально (особенно ампициллин, метронидазол и амоксициллин), могут изменять (по крайней мере временно) состав кишечного микробиома, повышая риск развития диареи. Автор считает антибиотиками первого ряда ампициллин/амоксициллин и амоксициллин + клавулановую кислоту, затем некоторые макролиды (эритромицин, тилозин) и цефалексин или цефтиофур. Можно применять и другие антибиотики, для которых известны их побочные эффекты (например, аминогликозиды, которые могут вызывать нефротоксичность, и тетрациклины, которые могут обесцвечивать зубную эмаль), но только кратковременно и при неэффективности других антибиотиков (например, в отсутствие клинического улучшения после трех дней лечения), или по данным антибиотикограммы.

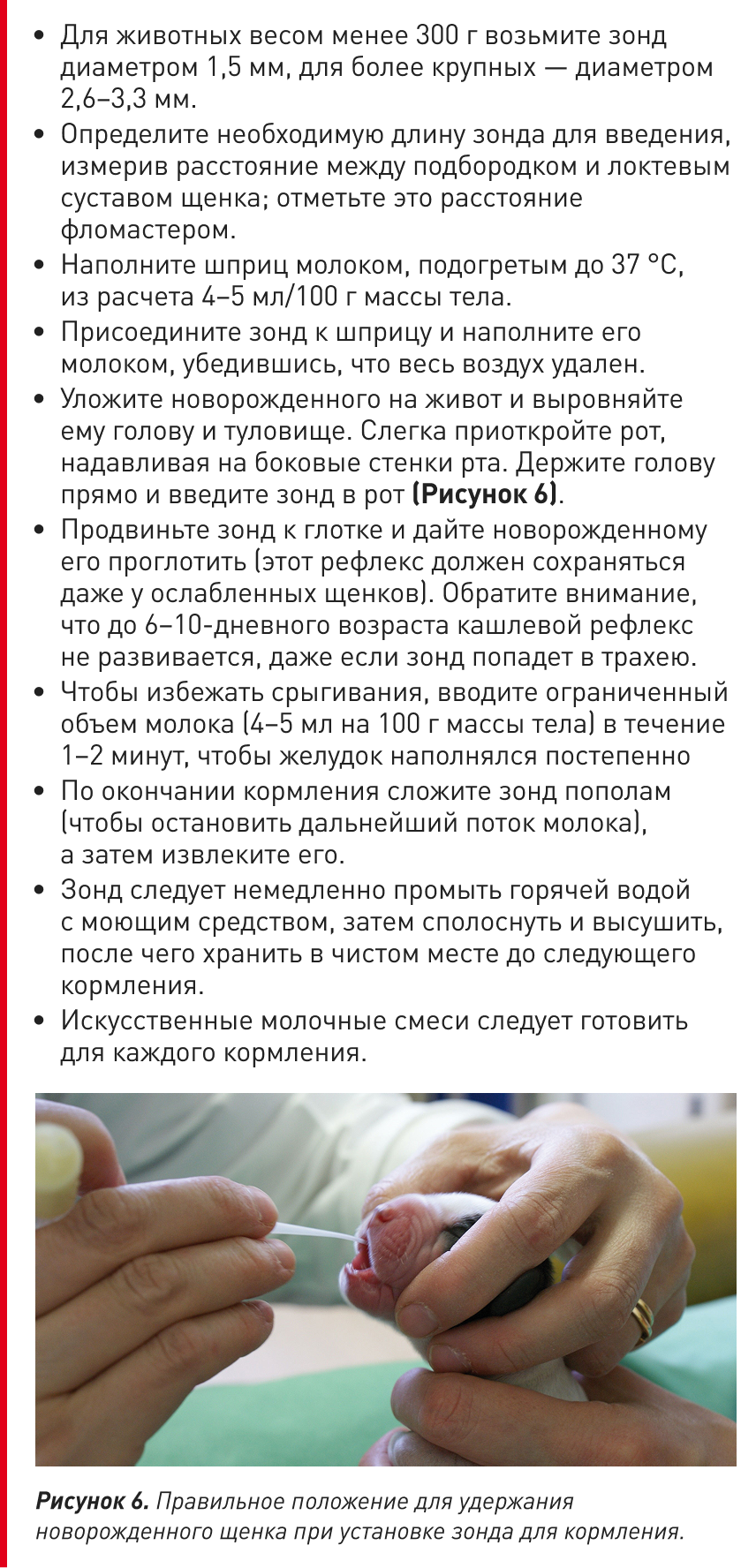

Эффективность и медикаментозного, и хирургического лечения зависит от качества ухода. Помимо инъекций, введения жидкостей и тому подобного, терапия щенков должна быть значительно более интенсивной, чем у более взрослых животных, включая ежедневное взвешивание, частое кормление, стимулирование дефекации/мочеиспускания, рутинные профилактические мероприятия, такие как плановая обработка от гельминтов. Полезно обучить оценке состояния и уходу за новорожденными отдельную бригаду ассистентов. Особенно важно правильное питание; кормить можно как из бутылочки, так и через зонд (Таблица 2), но сначала необходимо измерить ректальную температуру (кормить только при температуре >35 °C) и оценить состояние желудка (кормить только на пустой желудок). Если через 4 часа после предыдущего кормления желудок не опорожнился, исключите гипотермию и убедитесь, что щенок испражнился; если прямая кишка заполнена, дефекацию можно стимулировать кончиком термометра.

Об улучшении клинического состояния больного щенка обычно свидетельствуют прекращение постоянной вокализации, повышение жизненного тонуса и нормализация ректальной температуры.

Дополнительным признаком считается, если госпитализированный щенок в течение примерно суток начинает набирать вес. Важно также не оставлять без внимания владельцев, которые будут очень волноваться, и информировать их о состоянии пациента по крайней мере один, а лучше два раза в день. Центральную роль в этом общении может играть команда ассистентов, отправляя владельцам данные о весе, фотографии или короткие видеоролики о кормлении щенка, что позволяет владельцу быть в курсе последних событий, не тратя на это много времени.

Даже если новорожденный щенок породистый и потенциально стоит очень дорого, прогнозировать стоимость стационарного лечения может оказаться сложно (а для щенков смешанных пород или незарегистрированных животных результат расчета может оказаться еще более драматичным). Полезным вариантом может быть госпитализация на дому после первоначального лечения в клинике. Этому могут способствовать занятия по обучению владельцев; они особенно эффективны для заводчиков, поскольку у них больше времени, сильнее мотивация и часто имеется собственный инкубатор. В этом случае снижаются текущие расходы и уменьшается риск развития нозокомиальной инфекции. Целесообразно обучить владельца основным процедурам (подкожные инъекции, измерение удельного веса (SG) мочи, зондовое кормление (Блок 1)), а врач может отслеживать динамику после возвращения щенка домой с помощью ежедневных телефонных звонков, осуществляемых ассистентами.

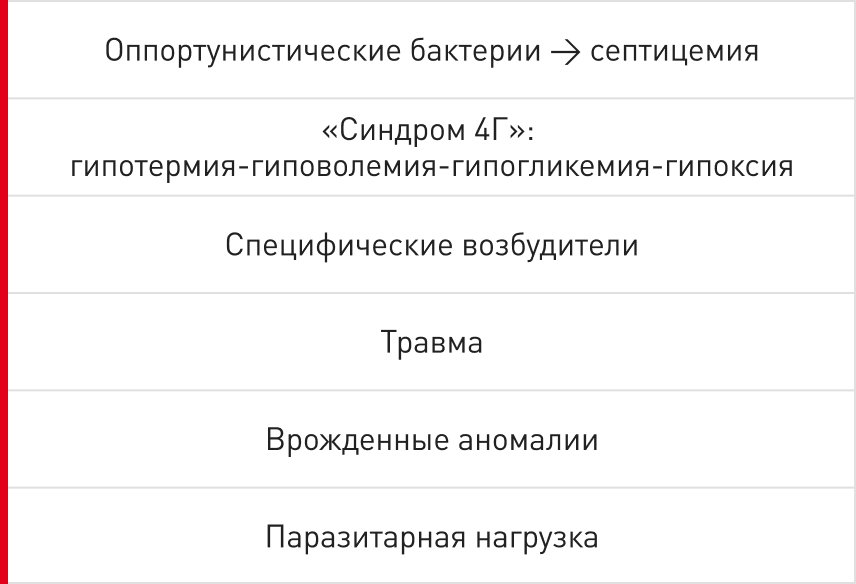

Если щенок умирает, определить основную причину смерти, которая часто может быть многофакторной, может помочь некропсия с последующим бактериологическим, гистологическим и/или ПЦР исследованием (Блок 2). Выявлен ряд специфичных возбудителей (Таблица 3), но в 40–65% всех случаев причиной смерти новорожденного служат неспецифические оппортунистические бактериальные инфекции, приводящие к септицемии (12, 13).

Инфицирование новорожденных происходит в основном оральным путем и/или через открытые пупочные сосуды, а развитие септицемии зависит от значительной бактериальной нагрузки (из окружающей среды или от матери) и/или от внутренней слабости новорожденного, возникающей в результате гипотермии, гипогликемии, гипоксии, гиповолемии (так называемый «синдром 4Г»). Могут быть задействованы и другие факторы. Причиной смерти могут стать прямая конкуренция за питательные вещества или вторичная диарея, вызываемые большой паразитарной нагрузкой на организм (особенно круглыми червями, анкилостомами, кокцидиями).

Паразиты также могут способствовать развитию бактериемии косвенно, когда мигрирующая личинка Toxocara переходит из пищеварительного тракта в легкие через печень, распространяя бактерии из желудочно-кишечного тракта. Наконец, возможна травма в той или иной форме. Это может быть случайное повреждение владельцем, слишком «агрессивно» или нетерпеливо кормящим щенка из бутылочки, особенно если новорожденный ослаблен, с нарушенным глотательным рефлексом, способствующим попаданию молока в дыхательные пути. Также возможно травмирование щенка сукой; иногда причиной раздавливания или укусов новорожденных матерью считают неадекватное материнское поведение, но первоначальным толчком часто бывает слабость самого новорожденного (вследствие гипогликемии и гипотермии).

Если щенок умирает, важно провести некропсию; если исследование невозможно выполнить сразу после смерти, тело щенка следует хранить при температуре +4 °С. Практикующих врачей часто приходится уговаривать провести некропсию; возможно, они опасаются, что не сумеют правильно оценить картину ввиду различий между новорожденными и взрослыми животными. Тем не менее даже макроскопический осмотр часто позволяет установить причину смерти. Например, можно выявить неспособность потреблять молоко (пустой желудок и кишечник, полный желчный пузырь, задержка мекония), серьезную врожденную аномалию (например, атрезию тощей кишки — atresia jejuni) или большую паразитарную нагрузку (видны паразиты в кишечнике или рубцы на печени от личинок мигрирующих форм Toxocara). Сфотографировав при вскрытии внутренние органы, можно впоследствии провести ретроспективный анализ. Часто при некропсии очевидных повреждений не обнаруживают, но следует взять образцы для дополнительного исследования (бактериологического, гистологического, ПЦР, паразитологического), которое может помочь определить причину смерти.

Бактериологический посев информативен, только если смерть наступила менее чем за 6 часов до некропсии, иначе бактерии выходят из пищеварительного тракта и загрязняют другие органы. Глубоко в паренхиму селезенки вводят стерильный тампон, затем его переносят в стерильную пробирку, стараясь не загрязнить о ткани брюшной полости. Также можно стерильным способом собрать селезенку полностью. При необходимости образцы перед отправкой в лабораторию охлаждают; их следует доставить для анализа в течение 24 часов.

Ткани для гистологического исследования погружают в 10%-ный раствор формалина (3,4%-ный раствор формальдегида). Чтобы условия для анализа в патологоанатомической лаборатории были оптимальными, толщина образцов не должна превышать 5 мм и они должны быть обработаны (погружением в парафин и приготовлением срезов) в течение 7 дней после получения.

Паразитологическую оценку проводят макроскопически, путем осмотра содержимого кишечника и прямой кишки, и дополнительно получают образцы для гистологического исследования (например, на Neospora и Toxoplasma).

Наконец, если труп до некропсии был заморожен и/или имеются признаки аутолиза, единственным надежным вариантом исследования остается ПЦР; количественная (в реальном времени) ПЦР позволяет выявить большинство инфекционных возбудителей.

При лечении новорожденного щенка более важно соблюдать правила ухода, проводить поддерживающую гидратацию и антибиотикотерапию, чем назначать какие‑либо специфические препараты. Ключевое значение, наряду с соответствующими профилактическими мерами для всего помета, имеет быстрое начало лечения. В большинстве случаев клинические признаки развиваются незадолго перед смертью и очень схожи между собой независимо от основной причины; лечение нередко оказывается безуспешным. Для снижения риска неонатальной смерти следует применять проактивный подход. Лучше всего заранее оценить организацию процесса родов, посетив заводчика, уделяя особенное внимание ведению беременности и родов, реанимации и кормлению новорожденных, гигиеническим процедурам и условиям окружающей среды. Исходные факторы для рассмотрения

Клинический осмотр суки

Клинический осмотр новорожденных

Дальнейшие диагностические тесты

Получение образцов крови

Диагностическая визуализация

Госпитализация: зачем, кого и куда

Зачем госпитализировать?

Кого госпитализировать?

Куда госпитализировать?

Лекарственная терапия и интенсивная терапия

Уход за щенками

.png)

Продолжение лечения — госпитализация на дому?

Продолжение лечения — госпитализация на дому?

Некропсия и дополнительные исследования

Заключение

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ countries[country][1] }}

{{ value[0] }}

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

1434

1434  10 мин

10 мин