Введение

Острая и хроническая рвота у кошки может развиваться при заболеваниях как желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), так и вне его. Круг дифференциальной диагностики рвоты обширный, и сузить его часто помогают данные анамнеза, непосредственного обследования, соответствующих лабораторных анализов и диагностических визуализирующих исследований.

При острой рвоте после первичного триажа необходимо принять два наиболее важных решения: требуется ли относительно быстро начинать поддерживающую терапию (в частности, восполнение потерь жидкости и коррекцию электролитного или кислотно-щелочного дисбаланса) и может ли потребоваться хирургическое вмешательство после стабилизации состояния (для диагностических целей и/или лечения).

После стабилизации состояния сердечно-сосудистой системы и если нет немедленных показаний к хирургическому вмешательству, можно рассмотреть более широкий список дифференциальных диагнозов острой рвоты (Таблица 1).

При хронической рвоте скорость диагностического поиска и обследований обычно не такая высокая и часто зависит от дополнительных жалоб, результатов непосредственного обследования и (нередко) предпочтений владельца. Представляется разумным сначала предположить более распространенные состояния и действовать поэтапно, исходя из результатов. При хронических желудочно-кишечных симптомах, если поражений вне ЖКТ или инфекций не выявлено, наиболее частых дифференциальных диагноза два: идиопатическое воспалительное заболевание кишечника (ВЗК) и низкодифференцированная алиментарная лимфома (LGAL). При этом обследование обычно проводят по сравнению с собаками на относительно более раннем этапе диагностики и более инвазивными методами (например, биопсией). В статье описан поэтапный диагностический подход при острой и хронической рвоте у кошек и обсуждено лечение наиболее распространенных сопутствующих заболеваний.

Ключевые аспекты — клинические проявления и анамнез

Полный анамнез чрезвычайно полезен для уточнения списка дифференциальных диагнозов. Особенно важно установить, что владелец не принимает за рвоту срыгивание, позывы к рвоте или даже кашель, поскольку у кошек их различить достаточно трудно. Как только установлено, что это рвота, по соответствующим клиническим проявлениям и дополнительным симптомам (или их отсутствию) определяют список приоритетных диагнозов. Ветеринарный врач должен учитывать следующее:

Возраст и порода

Нарушения диеты, пищевая гиперчувствительность или хронические диетозависимые энтеропатии (food-responsive chronic enteropathies — FRE) встречаются, как правило, у более молодых кошек, особенно по сравнению с другими формами хронических энтеропатий (ХЭ) (1). С другой стороны, хроническую рвоту часто вызывают гипертиреоз и опухоли, которые более распространены у пожилых кошек. У сиамских кошек повышен риск развития аденокарциномы ЖКТ (2), а у длинношерстных пород чаще встречаются трихобезоары, которые могут привести к частичной или полной непроходимости ЖКТ.

Пищевые привычки и условия содержания

Недавние изменения рациона повышают вероятность развития пищевой непереносимости. При охотничьем поведении увеличивается риск инфекций (особенно в сочетании рвоты с диареей и/или лихорадкой), и врачу следует уточнить у владельца, есть ли у кошки доступ на улицу и возможен ли контакт с токсинами.

Хронология клинических проявлений

Дифференциальные диагнозы, диагностический подход и, следовательно, лечение острой (< 1 недели) и хронической (> 3 недель) рвоты значительно различаются. Периодическая рвота в некоторых случаях может быть физиологической, но у некоторых кошек с ВЗК или диетозависимой энтеропатией (FRE) легкие и эпизодические симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта могут сохраняться месяцами или годами без значительного ухудшения клинического состояния (1). Если хроническая периодическая рвота прогрессирует или учащается, может потребоваться более оперативное обследование, особенно у взрослых/пожилых кошек.

Другие клинические проявления

Диарея или ее отсутствие могут сузить дифференциальный диагноз до инфекционного или обструктивного заболевания (особенно при острой рвоте) или хронических заболеваний ЖКТ и прилегающих органов (поджелудочной железы, печени), особенно при отсутствии других симптомов. У некоторых кошек с ХЭ или ВЗК развивается не диарея, а только рвота +/- потеря веса (1). Сопутствующие полиурия/полидипсия (PUPD) при хронической рвоте позволяют заподозрить хроническую болезнь почек (ХБП) или сахарный диабет.

При желтухе вероятны заболевание гепатобилиарной системы или панкреатит (хотя следует исключить надпеченочные причины, например гемолиз). Потеря веса и анорексия не специфичны, но при хроническом течении (особенно в отсутствие специфических симптомов или отклонений) они могут свидетельствовать о первичном заболевании ЖКТ, включая лимфому.

Ключевые аспекты — клиническое обследование

Во время непосредственного обследования особое внимание следует уделить следующим аспектам:

1. триажу по симптомам, указывающим на необходимость немедленного назначения поддерживающей терапии,

2. выявлению признаков, позволяющих заподозрить необходимость незамедлительного хирургического вмешательства, и

3. выявлению отклонений, указывающих на потенциальную причину и/или сопутствующие заболевания.

При триаже обращают внимание на слабый пульс, обезвоживание (которое при умеренной или значительной потере веса у кошки иногда сложно определить), гипо- или гипертермию, длительное наполнение капилляров или выраженную летаргию. В отличие от собак, у кошек шок, как правило, не компенсируется и может проявляться как тахикардией, так и нормальной частотой сердечных сокращений либо даже брадикардией (обнаружение которой у больного животного всегда настораживает). При таких признаках тяжелого заболевания вначале проводят поддерживающую терапию и только после стабилизации состояния осуществляют более тщательное обследование.

Если общее самочувствие кошки хорошее, у нее сохранен аппетит и нормальный гидратационный статус, течение заболевания считают легким. При рвоте обязательно проводят пальпацию брюшной полости, обычно позволяющую легко оценить состояние органов брюшной полости — печени, почек, мочевого пузыря, кишечника.

Если пациент не страдает ожирением и не слишком препятствует, то можно пропальпировать утолщение стенки кишечника, объемные образования (в кишечнике, лимфатические узлы, другие), инвагинации и иногда даже инородные тела в кишечнике. Однако нормальный результат пальпации не исключает заболеваний брюшной полости, особенно хронических, таких как панкреатит, ВЗК или инородные тела. Инородные тела у кошек чаще всего линейные, такие как швейная нить (3), и обычно их невозможно прощупать непосредственно.

Поскольку один конец нити может оставаться прикрепленным к основанию языка (3), при появлении острой рвоты, особенно на фоне дисфагии или повышенного слюноотделения, следует тщательно осмотреть полость рта.

По опыту авторов, определить наличие боли или дискомфорта в животе у кошек может быть непросто, поскольку при внутрибрюшных заболеваниях у этого вида они развиваются нечасто. Например, при остром панкреатите явные боли в животе обнаруживают только у 10–30% кошек (4), и ни тот, ни другой признак, как правило, не выявляют при хронических заболеваниях тонкой кишки, лимфоме (1) или даже инородных телах в кишечнике.

Наличие признаков желтухи при рвоте очень важно, не только потому, что может указывать на первичное заболевание гепатобилиарной системы, но и потому, что может свидетельствовать о липидозе печени и необходимости нутритивной поддержки.

Наконец, любые случаи рвоты у кошек могут осложняться аспирационной пневмонией, поэтому следует тщательно оценить состояние дыхательной системы посредством аускультации и/или визуализирующих методов исследования органов грудной клетки (рентгенографии либо ультразвукового исследования).

Диагностическое обследование при острой рвоте

У кошек с острой рвотой и клиническим обследованием без особенностей (т. е. с легкой формой заболевания) обычно достаточно минимального обследования. Самостоятельно купирующиеся рвоту и/или диарею неустановленного происхождения, зачастую обусловленные инфекцией или погрешностями в диете, часто называют неспецифическим гастроэнтеритом. При этом заболевании, как правило, достаточно симптоматического лечения, но при его недостаточной эффективности требуется более тщательное обследование.

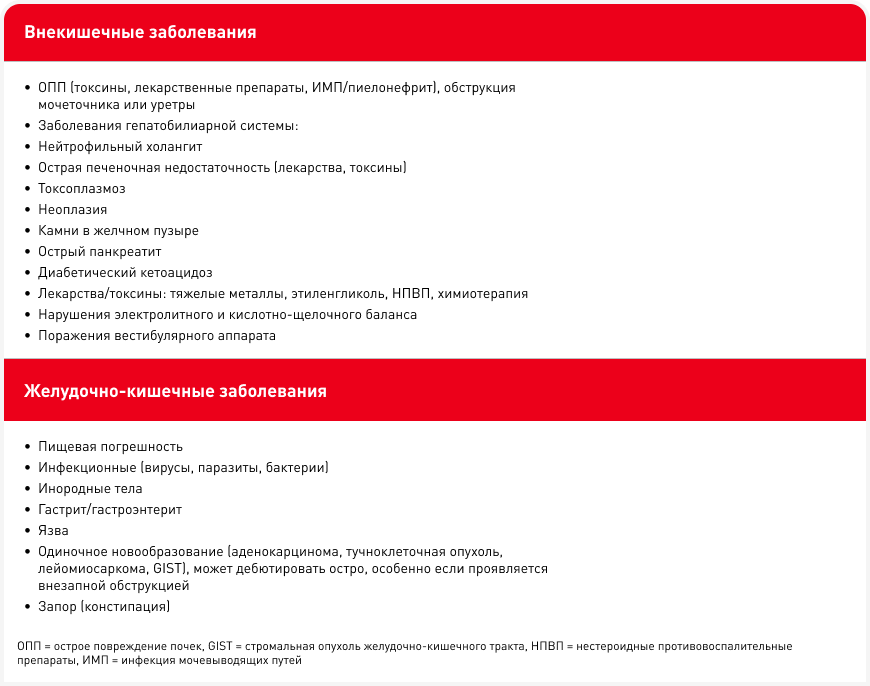

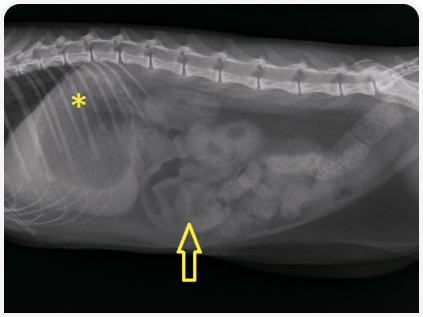

Пальпация брюшной полости без признаков отклонений не позволяет полностью исключить заболевания; даже при легкой форме заболевания проводят рентгенографию органов брюшной полости и в случае необходимости — хирургическое лечение. Если при рентгенографии не выявляют инородное тело (например, оно нерентгеноконтрастное), нужно оценить его непрямые симптомы, такие как центральное «скопление» петель кишечника (Рисунок 1) или аномальные пузырьки кишечного газа в форме полумесяца или слезы (5). Наличие так называемого симптома гравийных камешков указывает на хроническую кишечную непроходимость (Рисунок 2).

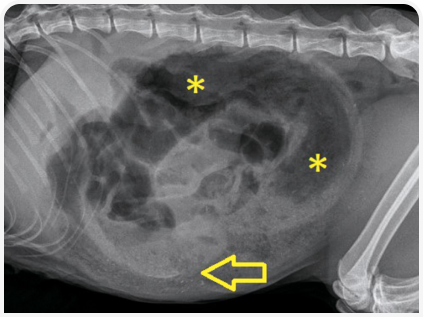

Инородные тела в кишечнике, помимо линейных, обычно вызывают его полную непроходимость с расширением краниально расположенных петель тонкой кишки (5). Аналогичным образом, в некоторых случаях хронических заболеваний ЖКТ (особенно у молодых кошек) может наблюдаться хроническая/динамическая инвагинация кишечника без явного расширения кишечных петель. Очень важно получить две, а лучше три рентгенограммы органов брюшной полости (лево- и правосторонние боковые и в ортогональной проекции), поскольку важнейшие нарушения могут выявляться только на одном снимке (Рисунок 3).

Полезным дополнительным инструментом при поиске причин рвоты может стать ультразвуковое исследование органов брюшной полости. При признаках расслоения стенки кишечника исключают линейные инородные тела (Рисунок 4), хотя иногда такие изменения неверно истолковывают как складчатость (Рисунок 5) — неспецифичный симптом, описанный у кошек при энтерите, панкреатите, перитоните, новообразованиях (5). Также можно оценить изменения архитектоники, например утрату структуры слоев или утолщение стенки ЖКТ.

.png)

.png)

В целом при утрате структуры слоев необходимо исключать новообразования, но также она возможна при тяжелом воспалении. Хотя язв при ультразвуковом исследовании обычно не обнаруживают, в некоторых случаях можно выявить ограниченное утолщение стенки ЖКТ с эхогенным центром (захваченный газ). При высоком риске непроходимости (например, выраженном сегментарном расширении кишечника при рентгенографии или УЗИ), можно провести обзорную лапаротомию, даже если конкретная этиология (инвагинация кишечника / инородные тела) не выявлена. Наличие на рентгенограмме органов брюшной полости газа (указывающее на перфорацию ЖКТ) также считают показанием к экстренной диагностической операции. Для кошек с системными заболеваниями или клинически стабильных кошек, которым не удалось провести симптоматическое лечение, показаны определение минимальной базы лабораторных данных (MDB) или развернутый общий анализ крови (ОАК) и биохимический анализ сыворотки крови (БАК). MDB должна включать определение гематокрита (PCV), общего содержания электролитов (TS), электролитного состава крови (с определением газового состава венозной крови или без него, если возможно) и основных биохимических параметров (глюкоза, креатинин, азот мочевины крови (BUN), печеночные ферменты, альбумин, общий билирубин). Обнаружение внезапно развившейся азотемии, соответствующей острому повреждению почек (ОПП), требует дообследования для выявления излечимых состояний, например инфекции мочевыводящих путей (ИМП)/пиелонефрита (путем посева мочи с определением чувствительности возбудителей [C&S] с последующим назначением антибиотиков) или мочекаменной болезни. Однако у значительной части кошек причина ОПП остается невыявленной. Прижизненно диагностировать острый панкреатит у кошек сложно, причем чувствительность ультразвукового исследования органов брюшной полости для подтверждения диагноза, по-видимому, недостаточна даже при наличии клинических признаков (4, 6). Диагностически значима специфическая иммунореактивность липазы поджелудочной железы кошек (fPLI), чувствительность и специфичность повышаются при сочетании обоих методов (4).

При подозрении на холецистит или холангит до назначения антибиотиков настоятельно рекомендуется провести аспирацию желчи (для цитологического исследования и C&S), но при выраженных отеке или воспалении стенки желчного пузыря это вмешательство может сопровождаться риском разрыва. Как правило, частота осложнений при холецистоцентезе низкая, если проводить его под адекватной седацией и технически правильно; желчный пузырь должен быть максимально опорожнен, чтобы минимизировать риск утечки желчи. Более безопасной альтернативой считают тонкоигольную аспирацию (FNA) из паренхимы печени, непосредственно прилегающей к желчному пузырю (позволяющей провести как цитологическое исследование, так и C&S).

Диагностическое обследование при хронической рвоте

У кошек с хронической рвотой и диареей, но без системных нарушений перед более комплексным обследованием вначале рекомендуется назначить элиминационную диету и провести минимальный набор диагностических исследований (например, паразитологическое исследование кала). И наоборот, обследование кошек с сопутствующей значительной потерей веса или системными заболеваниями должно быть более тщательным (см. ниже).

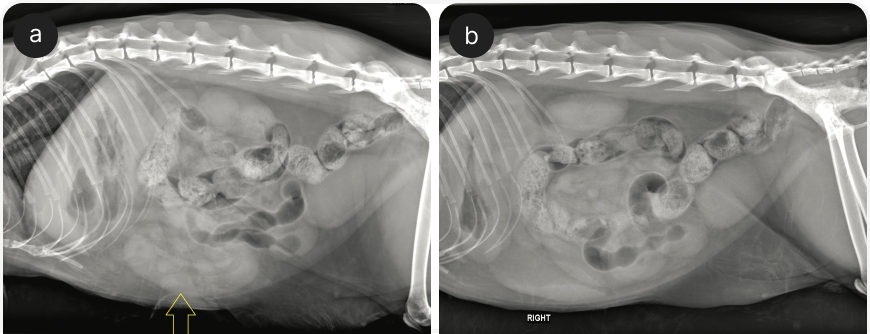

Как и при острой, при хронической рвоте дифференциальный диагноз включает ряд заболеваний ЖКТ и органов за его пределами (Таблица 2).

.png)

На начальном относительно неинвазивном этапе диагностики, предназначенном для исключения часто встречающихся нарушений со стороны ЖКТ, проводят развернутые лабораторные исследования (ОАК, БАК, общий тироксин, анализ мочи, исследование кала на наличие паразитов и возбудителей инфекции [например, методом ПЦР]). В большинстве случаев рекомендуется получить дополнительные образцы сыворотки, которые позже можно использовать для дополнительных лабораторных исследований, если они потребуются по первоначальным результатам.

Например, могут потребоваться исследования функции поджелудочной железы и/или кишечника (fPLI, fTLI, кобаламин в сыворотке крови), маркеров инфекционных заболеваний (например, титры токсоплазмы, титры коронавируса кошек (FCoV)), показатели функции печени (исходные уровни желчных кислот). Особенно сложно у кошек диагностировать хронический панкреатит, поскольку его клинические проявления обычно неспецифичные, а уровень fPLI может быть нормальным или погранично повышенным. В зависимости от других клинических данных врач может также рассмотреть возможность проведения дальнейших лабораторных исследований (например, крови с цитратом на время свертывания при заболеваниях гепатобилиарной системы или ионизированного кальция при подозрении на опухоль).

Из методов диагностической визуализации предпочтительно ультразвуковое исследование, особенно в умелых руках, поскольку дает полезную информацию о размерах и структуре органов брюшной полости. При первичном обследовании можно рассмотреть проведение рентгенографии органов брюшной полости, но она нечувствительна для диагностики панкреатита, холецистита/холангита и изменений в стенке ЖКТ при воспалении/ВЗК (сочетание трех этих состояний называют триадитом) или диффузной опухоли ЖКТ.

На рентгенограммах можно идентифицировать объемные образования в брюшной полости, только превышающие определенный размер, а их происхождение удается определить редко. Точно оценить изменения в стенке ЖКТ (т. е. толщину и структуру, утрату структуры слоев, позволяющих заподозрить опухоль), а также состояние (размер и эхогенность) лимфатических узлов брюшной полости позволяет только ультразвуковое исследование.

Повышенная эхогенность определенных слоев стенки кишечника (например, слизистой оболочки) может быть признаком воспалительных или опухолевых изменений, а в редких случаях — лимфангиэктазии. Утолщение мышечного слоя часто наблюдается при ВЗК, но возможно и у здоровых кошек. Квалифицированные специалисты могут при ультразвуковом исследовании надежно оценить состояние ткани поджелудочной железы, но чувствительность этого метода для диагностики хронического панкреатита низкая, и результат визуализации может оказаться совершенно нормальным (4).

Также можно охарактеризовать происхождение и внутреннюю структуру любых образований, но у некоторых кошек при диффузных хронических заболеваниях ЖКТ, таких как FRE, ВЗК или даже LGAL, могут быть совершенно нормальные результаты визуализации, поэтому «нормальный» результат ультразвукового исследования не позволяет исключить первичное заболевание ЖКТ.

Следует рассмотреть возможность провести минимально инвазивное исследование (например, FNA) с получением образцов из предположительно патологически измененных структур, часто в сочетании с ультразвуковым сканированием; в идеале возможность такого обследования следует заранее обсудить с владельцами. Основным показанием к проведению FNA является дифференциация между воспалительными и опухолевыми изменениями, и, хотя исследование не всегда позволяет установить диагноз, но оно простое в выполнении, не требует специального оборудования, может проводиться под седацией и сопровождается чрезвычайно низкой частотой развития осложнений.

При острых гепатобилиарных нарушениях, особенно в рамках хронических заболеваний, изменения при ультразвуковом исследовании могут быть малозаметными, и следует также рассмотреть проведение холецистоцентеза. Если диагноз по результатам цитологического исследования установить не удается, исследование можно повторить (отдельно от получения образцов желчи) или провести биопсию соответствующего органа, например биопсию печени иглой Tru-cut либо лапароскопическую, хирургическую или пункционную биопсию слизистой ЖКТ.

Ультразвуковое исследование и биопсия особенно эффективны при единичном образовании в брюшной полости (+/- увеличении лимфатических узлов) для дифференциации опухоли от других возможных диагнозов; к ним относятся гранулемы грибкового происхождения или инфекционный перитонит кошек (FIP), микобактериальное заболевание или (при локализации в кишечнике) эозинофильная склерозирующая фиброплазия желудочно-кишечного тракта кошек (FGESF — feline gastrointestinal eosinophilic sclerosing fibroplasia) (8).

FNA также позволяет описать опухоли внутри или вне ЖКТ, хотя некоторые опухоли (лимфома, аденокарцинома, тучноклеточная опухоль) отслаиваются лучше других (стромальные опухоли ЖКТ [GIST], лейомиома или лейомиосаркома). При некоторых наиболее распространенных видах рака FNA также позволяет полностью описать стадию опухоли (оценить метастазирование в печень, селезенку, лимфатические узлы или другие органы).

Наконец, компьютерная томография (КТ) для диагностики первичного заболевания брюшной полости, приводящего к (хронической) рвоте, требуется очень редко. Однако она может быть полезна при перекрутах брыжейки (крайне редкое у кошек состояние), сосудистых аномалиях (портосистемные шунты) или предоперационной (для удаления) оценке крупных образований в брюшной полости

(для выявления инвазии в окружающие структуры, включая сосуды, образования тромбов и т. д.).

Два основных дифференциальных диагноза при хронической рвоте ± диарее ± потере веса у кошек, но в остальном без каких-либо специфичных данных диагностических исследований — ВЗК и LGAL (1, 9), которые, к сожалению, могут выглядеть идентично.

При эндоскопической пункционной биопсии слизистой у кошек рекомендуют получать из каждого отдела ЖКТ минимум шесть образцов (11), хотя большинство практикующих врачей получают из каждого сегмента не менее 8–15 биопсийных образцов, поскольку некоторые из них могут оказаться неоптимального качества. Также важны особенности предоставления и обработки образцов (12), определяемые конкретной лабораторией/патологоанатомом. В недавно проведенном исследовании было выявлено, что более эффективно располагать образцы из ЖКТ с учетом их локализации и ориентации, а не погружать в формалин свободно (12).

Таким образом, метод биопсии следует в каждом случае выбирать индивидуально, в зависимости от индекса подозрения на конкретное клиническое состояние или комбинацию заболеваний. Например, при подозрении на заболевание гепатобилиарной системы и/или поджелудочной железы на фоне хронической энтеропатии может быть как с медицинской, так и с практической точки зрения целесообразно провести хирургическую биопсию всех трех органов, а не только эндоскопическую биопсию кишечника. Важно также учитывать стоимость, инвазивность, потенциальные риски, предпочтения владельца.

Хотя золотым стандартом дифференциации ВЗК от LGAL остается гистопатологическое исследование, ему свойствен ряд ограничений, особенно в отношении чувствительности и специфичности (1, 9). Вероятно, это связано с тем, что, в отличие от лимфомы у большинства собак, LGAL у кошек развивается на фоне длительно протекающего ВЗК, поэтому поражение может варьировать от воспаления до новообразования, причем различных степеней выраженности, что иногда затрудняет диагностику.

Кроме того, хотя шаблоны гистопатологических заключений широко доступны (11), на практике дифференцировать и ВЗК, и LGAL от здоровой ткани трудно. В недавнем слепом исследовании 12 из 20 биоптатов двенадцатиперстной кишки у предположительно здоровых кошек были классифицированы как LGAL, но после наблюдения в течение в среднем 709 дней признаки поражения ЖКТ развились только у трех кошек (13). Если клинические наблюдения не соответствуют гистопатологическому диагнозу, авторы настоятельно рекомендуют обсудить данные пациента с проводившим исследование патологом и выбрать дополнительные методы уточнения диагноза.

Можно провести расширенное иммуногистохимическое исследование или тестирование на клональность, но даже у этих методов есть ограничения (9, 14); например, в одном исследовании было показано, что при ВЗК моноклональность при биопсии ЖКТ выявляют только у 40% кошек (14).

Существуют и другие типы лимфомы ЖКТ, в том числе лимфомы средней/высокой степени злокачественности, крупнозернистые или эпителиотропные лимфомы, чаще проявляющиеся очаговыми поражениями кишечника c иммунофенотипом В- или Т-клеток (15, 16). Обычно их можно диагностировать менее инвазивными методами, например цитологией или проточной цитометрией материала, полученного методом FNA (15, 16).

Клинически стабильный гастроэнтерит с острой рвотой у кошек обычно самоограничивающийся, особенно если исключено инородное тело. Лечение можно ограничить назначением на несколько дней коммерческого корма для лечения заболеваний ЖКТ, пробиотиков (например, Enterococcus faecium) и противорвотных средств в зависимости от тяжести рвоты. Противорвотных препаратов много (некоторые из них запрещены для кошек), но чаще всего используют маропитант (антагонист рецепторов нейрокинина-1 центрального и периферического действия).

Рвота у кошек может быть первым признаком различных заболеваний, поэтому перед составлением плана диагностического поиска следует еще раз оценить имеющиеся симптомы, анамнез и данные клинического обследования. При первоначальной оценке острой рвоты выявляют нестабильных пациентов, нуждающихся в неотложном лечении и/или немедленном хирургическом вмешательстве; до проведения более обширного диагностического обследования (как при острой, так и при хронической рвоте) также оценивают необходимость в нутритивной поддержке.Биопсия ЖКТ

Поэтому единственным способом различить эти состояния с какой-либо степенью достоверности часто является только биопсия; проводят либо пункционную биопсию слизистой оболочки во время эндоскопии, либо полнослойную хирургическую биопсию. Оба метода имеют свои преимущества и недостатки (Таблица 3), но на точность диагностики также может влиять метод получения образца. Например, предполагается, что полнослойная биопсия двенадцатиперстной кишки позволяет дифференцировать ВЗК от LGAL точнее, чем эндоскопическая биопсия (10).

.png)

.png)

Лечение

Показано, что его применение сопровождается гипоплазией костного мозга у котят, поэтому его не следует назначать до возраста 16 недель. Противорвотное действие метоклопрамида у кошек слабее, чем у собак, особенно центральное, поскольку это антагонист дофаминовых (D2) рецепторов, однако для купирования рвоты в соответствующем нервном центре у кошек значительно более важны α2-адренорецепторы.

Ондансетрон также высокоэффективен (как для центрального, так и для периферического применения), но довольно дорог и не лицензирован для применения у кошек, поэтому его следует применять в крайнем случае и только при тяжелом состоянии животного, когда другие противорвотные средства неэффективны. Фенотиазины (α2-агонисты), например хлорпромазин или прохлорперазин, у кошек также могут высокоэффективно купировать рвоту и часто более экономичны.

Особое внимание при рвоте следует уделять недостаточности питания. Это состояние часто приводит к длительному отсутствию аппетита или анорексии, а также к высокой частоте развития липидоза печени и его осложнений; поэтому следует рассмотреть возможность дополнительной поддерживающей терапии. В легких случаях достаточно усиленного медикаментозного лечения, например стимуляторами аппетита и противорвотными средствами.

Можно назначить внутрь или трансдермально миртазапин, капроморелин или ципрогептадин (не всегда разрешены для применения у кошек). В более тяжелых или затяжных случаях или когда медикаментозная стимуляция аппетита неэффективна, следует сразу после купирования рвоты начать зондовое кормление. Его можно проводить через назоэзофагеальный зонд (кратковременно и для очень жидкой пищи) либо эзофагостомическую трубку (O-tube), если ожидается кормление через зонд дольше нескольких дней. Эзофагостомическую трубку также легко устанавливать при плановых вмешательствах (например, эндоскопии, хирургической биопсии).

Поражения вне ЖКТ лечат согласно основной этиологии; подробное описание такого лечения выходит за рамки данной статьи.

У кошек с подозрением на купируемые диетой ХЭ или ВЗК следует провести пробную элиминационную диету с коммерческим гидролизованным кормом или кормом на основе нового вида белка. В отличие от собак, реакция на смену корма у кошек с FRE обычно проявляется очень быстро (за 2–3 недели), хотя полностью заболевание излечивается за 6–8 недель. Чтобы обеспечить лучшее потребление нового корма, можно назначить короткий курс противорвотных средств или стимуляторов аппетита. При частичной реакции на изменение рациона можно повторно провести пищевое исследование с другим типом подходящего корма.

При неэффективности элиминационной диеты (диет) при ВЗК проводят дополнительные методы последовательного лечения, включая пробиотики или глюкокортикоиды. В идеале перед назначением последних следует установить точный диагноз (особенно если не исключены лимфомы, отличные от LGAL, поскольку могут потребоваться другие виды лечения), для чего при необходимости проводят биопсию ЖКТ. Однако ВЗК и LGAL у кошек не только одинаково лечатся глюкокортикоидами, но и имеют почти одинаковый прогноз и исход, следовательно, даже если по результатам биопсии окончательная дифференциация не проведена, нередко в этих случаях прагматически целесообразно начать одно и то же лечение.

Если глюкокортикоиды и диета сами по себе неэффективны, разумно дополнительно назначить иммунодепрессивный препарат хлорамбуцил; он не только эффективен при тяжелом ВЗК, но и считается стандартом лечения LGAL. Циклоспорин или другие иммунодепрессанты при (подозрении на) ВЗК у кошек используют реже, чем у собак. Однако хлорамбуцил неэффективен для лечения лимфом ЖКТ средней и высокой степени злокачественности или крупных гранулярных лимфом, поэтому эти заболевания важно дифференцировать — при них требуется либо внутривенная химиотерапия (по протоколам COP или CHOP), либо прием ломустина внутрь (CCNU).

Заключение

У кошек с хронической рвотой диагностику обычно проводят не так оперативно, и перед расширенным диагностическим обследованием можно назначить пробную диету или симптоматическую медикаментозную терапию. В большинстве случаев рвоты проводят поддерживающее лечение и стремятся выявить ее специфичные причины, чтобы провести соответствующее диагностическое обследование для составления целенаправленного и эффективного плана лечения.

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

1439

1439  15 мин

15 мин