Введение

В ветеринарной практике приходится сталкиваться с очень широким спектром офтальмологических заболеваний у котят и молодых кошек. В этой статье рассмотрены как распространенные, так и редкие клинические проявления врожденных и приобретенных заболеваний глаз, а также приведены рекомендации по их диагностике и лечению. Заболевания классифицированы по анатомической локализации (Таблица 1). Поскольку ряд заболеваний затрагивает несколько структур глаза, категории неизбежно перекрывают друг друга.

Глазное яблоко

Микрофтальмия

Микрофтальмия — врожденное недоразвитие одного или одновременно двух глазных яблок с уменьшением их размера, признаками энофтальма, протрузии третьего века и энтропиона. Заболевание вызвано генетическими нарушениями при развитии плода. Владельцам необходимо исключать питомцев, у которых возникает такая проблема, из разведения, чтобы она не появлялась в последующих поколениях (1,2). В ряде клинических наблюдений было показано, что микрофтальмия может сочетаться с другими врожденными аномалиями глаз, такими как колобома века, дермоиды роговицы, колобома или гипоплазия сосудистой оболочки. Состояние может сопровождаться неполным раскрытием глазной щели, нарушением зрения (1,2). При вторичном поражении роговицы, в том числе вызывающем дискомфорт, может потребоваться энуклеация, то есть полное удаление пораженного глаза (2).

Периокулярные ткани

Колобома века

Колобомами века называют случаи его врожденного недоразвития. Причина этих заболеваний в настоящее время не установлена. Генетическая природа болезни не подтверждена, но известно, что она встречается чаще среди кошек некоторых пород, например персидских, британских, шотландских. Поражение может быть одно- или двусторонним, обычно с вовлечением височного края верхнего века. По тяжести оно варьируется от небольшой выемки до полного отсутствия крупных участков ткани века (3).

Недоразвитие тканей века создает целый ряд проблем, например развитие экспозиционного кератита и невозможность совершать полноценные мигательные движения. Колобомы века часто сочетаются с другими аномалиями переднего и заднего сегментов глаза — например, персистирующей мембраной зрачка, дисплазией сетчатки и отсутствием тапетума. В совокупности формируется так называемый синдром колобомы (1).

В клинической практике колобомы века различаются по тяжести поражения. Среди возможных и частых симптомов (1,3):

• воспаление;

• изъязвление;

• вторичное раздражение роговицы из-за неполноценного закрытия века;

• трихиаз при повреждении роговицы врастающими волосяными стержнями.

Варианты лечения колобом века преимущественно хирургические и направлены по возможности на полное восстановление функции глазной щели и предотвращение развития трихиаза с дальнейшим раздражением роговицы.

При легких дефектах с заворотом века проводят стандартную блефаропластику по Хотц-Цельсу (Hotz-Celsus). Этого может оказаться достаточно для предотвращения дальнейшего раздражения роговицы при трихиазе. Для коррекции более крупных дефектов существует несколько хирургических методов, включая транспонирование прилегающих периокулярных тканей с реконструкцией края века. Одним из примеров может быть процедура Робертса и Бистнера (Roberts and Bistner). Во время нее выполняют хирургическое рассечение мышечно-кожной ножки и транспонирование ее с боковой поверхности нижнего века на боковую поверхность дефекта верхнего века с формированием нового края века (4).

Еще одно вмешательство, эффективное для лечения колобомы века у кошек, — это формирование и транспонирование на веко спайки губ. При этом верхнюю и нижнюю губы хирургически рассекают, формируют кожный лоскут и поворачивают его, образуя новый край глазной щели (5).

Пример представлен на Рисунке 2. Для защиты роговицы перед хирургической коррекцией при ее сухости или трихиазе применяют капли-лубриканты для глаз.

Заворот века

Заворотом века, или энтропионом называют патологию верхнего или (чаще) нижнего века, при котором оно завернуто внутрь. Такое положение века может привести к хроническому покраснению и раздражению, отеку, изъязвлению, пигментации и васкуляризации роговицы. Первичный энтропион у кошек возникает реже, чем у собак. У кошек заболеванию в большей степени подвержены представители брахицефальных пород, таких как персидская (3).

Энтропион может также возникать на фоне блефароспазма, причем в этой ситуации заворот век может стать постоянной проблемой. Среди других болезней, которые могут провоцировать вторичный энтропион, — фолликулярный конъюнктивит, а также конъюнктивиты бактериальной, паразитарной и другой этиологии, травмы, включая попадание инородных тел и ожоги, миозиты, невриты, развитие опухолей (3).

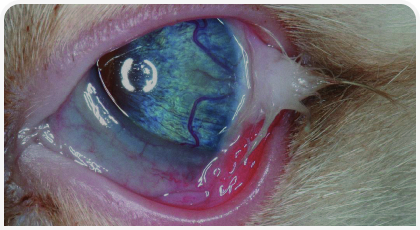

Таким образом, у котят этиология может считаться первичной или вторичной, если в анамнезе имеется болезненное или воспалительное поражение глаз. Если заворот века является вторичным, необходимо установить его причины и, если возможно, устранить их. Энтропион при вторичных поражениях роговицы лечат хирургически, восстанавливая нормальную функциональность век. При легком поражении это возможно без хирургической коррекции, но целесообразно регулярно наблюдать животное для выявления покраснения и других признаков вторичного поражения роговицы. Если такие симптомы появятся, нужно провести хирургическое лечение. Если не сделать этого, есть риск, что проблема будет усугубляться, и покраснение перейдет в тяжелое воспаление, инфекционное поражение и другие осложнения, вплоть до потери зрения. Из хирургических методов предпочтительна блефаропластика по Хотц-Цельсу (6). Результаты операции показаны на Рисунке 3.

Недавно проведен обзор данных 124 кошек, которым проводили хирургическое лечение энтропиона, и эффективность этого вмешательства в сочетании с боковым закрытием угла глазной щели составила 99,21% (6). В том же обзоре результаты операции по Хотц-Цельсу без дополнительных вмешательств оказались достаточными для коррекции энтропиона нижнего века, однако у более пожилых кошек для предотвращения рецидива может быть эффективно боковое закрытие угла глазной щели (6).

Пролапс слезной железы третьего века

Пролапс слезной железы описан у нескольких пород кошек, в том числе бурманской, персидской и домашней короткошерстной. При этой болезни нарушается нормальное анатомическое положение слезной железы третьего века. Из-за выпадения из конъюнктивального мешка она становится видна во внутреннем углу глазной щели. Железа выглядит как розовое округлое образование. При пролапсе изменяется только ее положение, но не структура тканей (3).

Пролапс, строго говоря, не всегда является врожденным. Нередко он становится вторичным нарушением и может происходить из-за длительного воспаления, механической травмы глаза, инфекционных болезней, а также неврологических нарушений или системных заболеваний. От первичного заболевания будет зависеть и точный набор симптомов. Ткани железы при выпадении не изменяются, но при наличии инфекционных осложнений или травмы возможен отек, воспаление. В случаях, когда причина в системных заболеваниях, врачу важно обращать внимание на их симптомы, а владельцу — давать офтальмологу как можно более полную информацию о состоянии здоровья питомца (3).

Состояние может развиваться в различном возрасте, в том числе у котят и молодых кошек до шести лет (3). В трех отдельных случаях у упомянутых выше пород описана эффективность хирургической заместительной терапии пролапса слезной железы по Моргану (метод Morgan Pocket), позволившая избежать его рецидивирования (7). Кроме метода Morgan Pocket в ветеринарной практике применяется техника фиксации железы. Для фиксации выбирают неподвижные структуры орбиты, например надкостницу, хрящ третьего века, конъюнктиву у его основания. Железу фиксируют с помощью нерассасывающегося шовного материала так, чтобы исключить ее повторное выпадение.

«

Инфекция FHV характеризуется рецидивирующим ринотрахеитом, конъюнктивитом, изъязвлением роговицы и кератитом, и крайне широко распространена; контакт с FHV на некотором этапе жизни переносят подавляющее большинство котят и кошек

Слезотечение

Носослезный канал у кошек брахицефальных пород по сравнению с мезо- и долихоцефальными проходит под более острым углом, что может препятствовать нормальному оттоку слезной жидкости (8,9). Эта анатомическая аномалия может вызывать постоянное слезотечение, однако диагностировать анатомические причины слезотечения следует, только исключив другие заболевания, включая воспалительные, инфекционные или травматические. У кошек-брахицефалов может наблюдаться стойкое слезотечение из медиального угла глазной щели, и владельцу следует посоветовать для предотвращения вторичной мацерации кожи около глаз часто очищать область медиального угла глазной щели и носовой кожной складки.

Конъюнктива

Инфекционный конъюнктивит

Конъюнктивит у молодых кошек проявляется очень часто. Это один из наиболее распространенных симптомов заболеваний глаз. Обследование при нем нужно проводить последовательно, вначале рассматривая наиболее вероятные дифференциальные диагнозы. Во многих ситуациях при воспалении можно наблюдать отек конъюнктивы, блефароспазм и слизисто-гнойное отделяемое из глаза. Хотя на начальной стадии лечения может быть признано целесообразным применение местных антибиотиков широкого спектра действия, некоторые заболевания персистируют и, как описано ниже, требуют более специфичной терапии. Выделяют несколько причин инфекционных конъюнктивитов котят и молодых кошек, в том числе действие вируса герпеса кошек (FHV), Chlamydophila felis (C. felis), калицивируса, Mycoplasma и других возбудителей бактериальных инфекций.

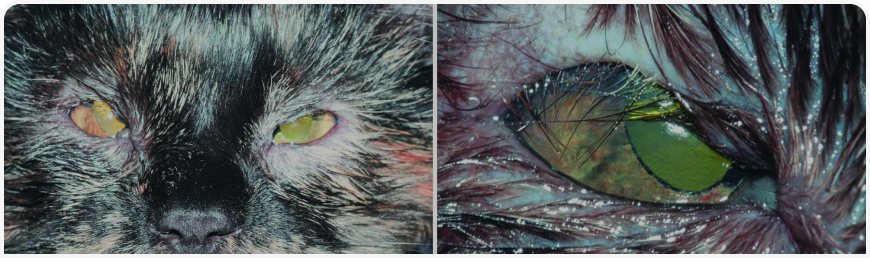

Вирус герпеса кошек I типа (FHV)

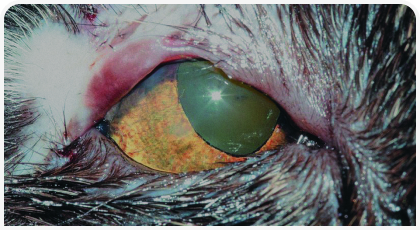

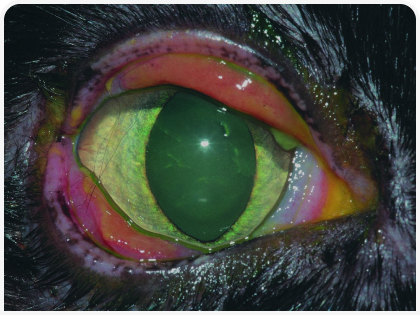

Инфекция FHV характеризуется рецидивирующим ринотрахеитом, конъюнктивитом, изъязвлением роговицы и кератитом. Подавляющее (с частотой до 97%) большинство котят и кошек в некоторый период жизни подвергаются воздействию FHV и инфицируются от других инфицированных животных воздушно-капельным или контактным путем (10). FHV проходит из нервных окончаний по тройничному нерву и сохраняется в тройничном ганглии. При этом инфекционное заболевание в латентном течении наблюдается более чем у 80% инфицированных кошек. Приблизительно у 50% из них заболевание рецидивирует, причем «обострения» развиваются на фоне стресса, сопутствующих заболеваний или назначения кортикостероидов (10). Первичная инфекция может развиваться с возраста около 8 недель и проявляться ринотрахеитом, конъюнктивитом, кератитом и точечной или дендритной язвой (Рисунок 4) (10,11).

Отличительным признаком инфицирования FHV является развитие дендритных (линейных и ветвящихся) язв роговицы (12). Дендритные язвы обычно обнаруживают с помощью окрашивания флуоресцеином, как показано на Рисунке 5. Менее крупные поражения может оказаться легче увидеть при окрашивании роговицы красителем бенгальским розовым. По мере прогрессирования болезни дендритные язвы могут сливаться с образованием крупных областей «географической» язвы роговицы (12). По мере того, как на фоне воспаления конъюнктивы и роговицы формируются местные спайки, может развиться симблефарон. Это образование из спаек, которые формируют сращение между разными поверхностями конъюнктивы. В каждом случае выявления их нужно осторожно отламывать книзу, чтобы избежать образования постоянных спаек (3). Рецидивы при хроническом течении FHV часто клинически проявляются аналогично острому инфекционному процессу, но протекают легче и могут трансформироваться в хронический стромальный кератит (10).

Диагноз можно установить, в частности, на основании данных ПЦР и цитологического исследования конъюнктивы/роговицы. Однако, поскольку большинство кошек контактировали с FHV, при определении инфекции FHV методом ПЦР можно получить как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты, поэтому интерпретировать результаты следует с осторожностью и учитывать клиническую картину и анамнез (10).

Цитологическое исследование конъюнктивы и роговицы помогает исключить другие клинически сходные заболевания, такие как инфекция C. felis. Диагноз можно также устанавливать по ответу на лечение. Многие легкие рецидивы инфекции FHV купируются самостоятельно, и лечить их необязательно, однако при необходимости лечения рекомендуется назначить фамцикловир системно по 90 мг/кг 2 р/сут внутрь (13). Длительность лечения может быть различной, в зависимости от ответа, но в целом его следует продолжать и после разрешения клинических проявлений (13).

Даже после выздоровления питомец остается носителем вируса в течение всей жизни. При снижении иммунитета возможны рецидивы, протекающие менее остро по сравнению с первыми проявлениями болезни. В качестве вспомогательного средства для лечения возможных вторичных бактериальных инфекционных заболеваний также используют местные антибиотики (14).

Chlamydophila felis

C. felis — внутриклеточный бактериальный возбудитель. У молодых кошек инфекция вызывает хронический односторонний или двусторонний конъюнктивит и хемоз. Болезнь также может проявляться частым морганием и постоянным косоглазием, но основные ее симптомы связаны с воспалением (3).

Инфекция распространяется воздушно-капельным или контактным путем. Диагноз устанавливают с помощью представленных на рынке наборов, получая образцы с помощью специальных устройств1 или стандартного мазка с конъюнктивы для цитологического исследования, если в эпителиальных клетках будут выявлены включения (14). Также для определения C. felis в инфицированных тканях глаз достаточно чувствительным может быть метод ПЦР мазка со слизистой века, однако по мере хронизации заболевания чувствительность этого метода снижается. При хроническом течении инфекционного заболевания ПЦР мазок может оказаться для диагностики менее надежным (15). Отрицательный результат цитологического исследования и ПЦР не позволяет полностью исключить заражение C. felis, поэтому лечение иногда начинают при клиническом подозрении по данным о сроках начала заболевания, клинических проявлениях, и при низкой вероятности наличия других причин конъюнктивита (особенно при отсутствии изъязвления роговицы).

Лечение проводят доксициклином внутрь по 10 мг/кг ежедневно в течение 28 дней (16). Обратите внимание, что для снижения риска развития стриктур пищевода доксициклин рекомендуется назначать с кормом или небольшим количеством жидкости внутрь. Симптомы часто разрешаются через несколько дней, но курс лечения следует проводить полностью, чтобы исключить рецидив болезни, а также выработку резистентности возбудителя к антимикробной терапии.

«

Колобомы век – врожденная аномалия развития век неизвестной этиологии. Заболевание может быть одно- или двусторонним и обычно поражает височный край верхнего века

Калицивирусная инфекция кошек

Калицивироз кошек иногда осложняется конъюнктивитом, но чаще — поражением верхних дыхательных путей и стоматитом (17). Возбудитель передается контактным путем от зараженных животных и из окружающей среды. У зараженных животных может не быть клинических проявлений болезни — возможно бессимптомное носительство вируса. Во внешней среде вирус сохраняется в течение недели, и заражение возможно в том числе через предметы ухода, игрушки, одежду.

Инфицирование калицивирусом можно диагностировать методом ПЦР в мазке с конъюнктивы. Если результат анализа положительный, интерпретировать его следует с осторожностью, поскольку он может наблюдаться также при персистирующем носительстве. Дифференциальная диагностика проводится с вирусом герпеса кошек I типа (FHV), инфекцией Chlamydophila felis, панлейкопенией и стоматитами разной этиологии.

Конъюнктивит, осложняющий инфекционное заболевание калицивирусом, обычно разрешается спонтанно. Кроме него ветеринарным офтальмологам необходимо обращать внимание на следующие симптомы: серозные выделения из глаз и носа, стоматит, который сопровождается обильным слюноотделением, лихорадку (3).

Офтальмия новорожденных

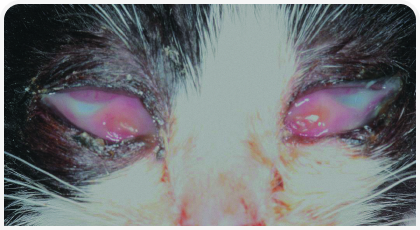

Офтальмией новорожденных (неонатальной офталь- мией) называют тяжелый конъюнктивит у новорожденных котят.

Если в возрасте 14 дней глаза не открылись, образуется слизисто-гнойное отделяемое и часто развивается послеродовый отек глазницы (Рисунок 6) (3,18). Формирование гнойного отделяемого происходит в результате присоединения инфекционного агента. Чаще всего у кошек это Chlamydophila felis и FHV-1. Может потребоваться открыть веки либо вручную, либо проведя тонкий разрез по краю века для дренирования слизисто-гнойного отделяемого и аппликации антибиотика местного действия. Эти манипуляции должен проводить офтальмолог, а не владелец питомца, так как при открытии век может быть риск травмы. Сразу после него нужно обработать глаза: устранить гнойное содержимое, промыть конъюнктивальный мешок слабым раствором бетадина. В течение недели может быть показано применение антибактериальных местных препаратов (мазей или капель).

Заболевания роговицы

Дермоиды

Дермоид — врожденная аномалия развития структур глаза, редко встречающаяся у котят. Дермоиды описаны у домашних короткошерстных кошек, а также в бурманской и бирманской породах (19). Они характеризуются появлением на слизистой глаза образования, ткань которого по строению напоминает кожу. Описано несколько локализаций дермоидов, включая надглазничную область, височный край и тыльную поверхность роговицы (19-21). Гистологически структура дермоидов глаза близка к структуре кожи и содержит слой эпидермиса, подкожный слой и собственно дерму, включая, в частности, сальные железы и волосяные фолликулы. Клинические проявления дермоида могут включать:

• слезотечение;

• блефароспазм;

• конъюнктивит;

• блефарит.

Они обусловлены раздражением соседних структур глаза при контакте с волосяными стержнями (Рисунок 7) (18).

Для удаления дермоида роговицы офтальмолог проводит поверхностную кератэктомию, отсекая патологическую ткань от расположенной под ней нормальной ткани. Прогноз после операции благоприятный. При условии полного удаления патологической ткани рецидива болезни не происходит. Чтобы исключить развитие осложнений, врач назначит питомцу ношение защитного воротника, а также применение антибактериальных препаратов, как местных, так и системных.

Поражения сосудистой оболочки глаза

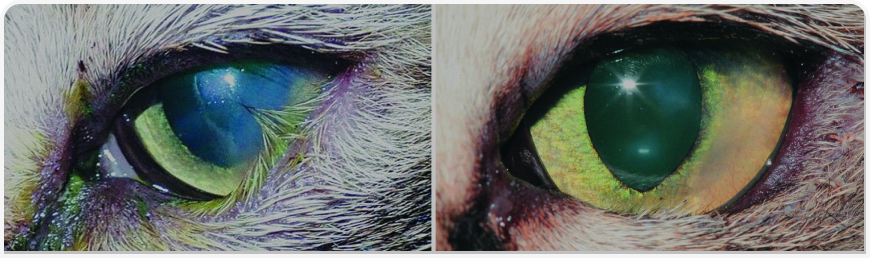

Персистирующие мембраны зрачка

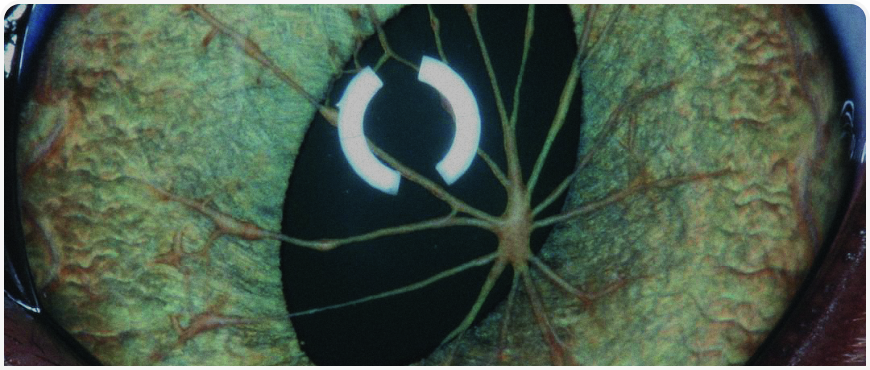

Персистирующие мембраны зрачка (persistent pupillary membranes, PPM) — остаток эмбриональной сосудистой оболочки tunica vaculosa lentis. Она обеспечивает эмбриональное кровоснабжение развивающегося хрусталика. Поражения у кошек одно- или двусторонние. Они проявляются тонкими нитевидными пигментированными включениями, которые исходят от муфты (срединной части) радужной оболочки и иногда фиксируются к другим структурам глаза, таким как эндотелий роговицы, хрусталик, радужка. Включения также могут свободно плавать в передней камере (Рисунок 8) (22, 23).

В некоторых случаях, когда PPM прикрепляется к эндотелию роговицы, помутнение роговицы может возникать вторично по отношению к PPM, вызывая тракцию (растяжение) эндотелия, что приводит к фокальному отеку роговицы (19). PPM диагностируют по данным осмотра и дифференцируют истинные PPM от синехий, которые могут развиваться вторично на фоне других заболеваний глаз. В пользу диагноза истинной PPM свидетельствуют отхождение пигментированного пучка от муфты радужки и отсутствие других поражений глаз, позволяющих подозревать анамнез других глазных заболеваний. Лечение обычно не требуется, так как чаще всего мембраны не влияют на зрение, не создают косметического дефекта и не доставляют дискомфорт питомцу. Однако при необходимости, если помутнение глаз значительное, применяют местные мидриатики и проводят хирургическое рассечение мембраны (3).

Увеальные кисты

Передние увеальные кисты у кошек встречаются редко и могут быть врожденным дефектом эмбрионального развития спайки между слоями глазного яблока. Также они могут возникать спонтанно или вторично. Самая частая причина — механическая травма глаза (24, 25).

Увеальные кисты могут появляться в одном или обоих глазах. Обычно они имеют сферическую форму, пигментированы и могут проявляться единичной или несколькими кистами разного размера в любом участке вдоль зрачкового края радужки (24). Лечить передние увеальные кисты в большинстве ситуаций не требуется. Исключением будут крупные и осложненные, например суживающие поле зрения или повышающие внутриглазное давление кисты, которые можно лечить хирургически методом лазерной фотокоагуляции (26).

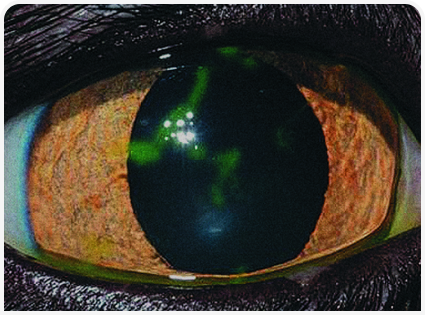

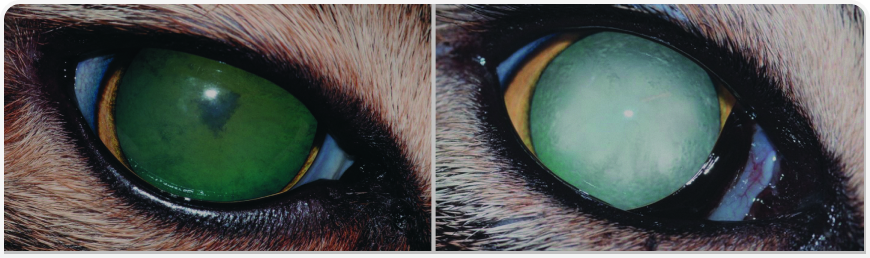

Поражения хрусталика

Катаракта — фокальное или диффузное помутнение хрусталика. У кошек она может быть врожденной или приобретенной. До конца неизвестно, как формируется врожденная катаракта. Считается, что болезнь может возникать как в результате ошибок при эмбриональном развитии, так и из-за генетических причин. Катаракты могут быть явно видимыми при осмотре или определяться только при тщательном офтальмоскопическом исследовании (Рисунок 9). В недавнем ретроспективном исследовании клинических наблюдений у 15% кошек, направленных к офтальмологу, при обследовании по поводу катаракты было заподозрено ее врожденное происхождение (27). Хотя у кошек врожденная катаракта встречается реже, чем у собак, у бирманских, гималайских, персидских и британских короткошерстных кошек она описана и может оказаться наследуемой.

Развитие катаракты в течение жизни описано при динамическом наблюдении за котятами при искусственном вскармливании заменителем молока промышленного производства. При этом у котят развивались начальные стадии катаракты, возможно, связанные с низким уровнем аргинина в сыворотке в период вскармливания (28). Таким образом, в развитии катаракты с самого раннего возраста определенную роль могут играть также особенности условий содержания.

Синдром Чедиака-Хигаси (Chédiak-Higashi) — наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, которое может проявляться врожденной катарактой, а также бледностью радужной оболочки, светобоязнью, гипопигментацией глазного дна, дегенерацией тапетума (29).

Лечение катаракты у кошек зависит от ее тяжести. Врачи проводят медикаментозное лечение (эффективно при некоторых причинах болезни), протезирование глазного яблока (не позволяет сохранить зрение), факоэмульсификацию с последующей установкой искусственного хрусталика для восстановления зрения. Факоэмульсификацию чаще проводят в случаях, когда катаракта становится причиной вторичных поражений (3).

Дисплазия сетчатки

Дисплазия сетчатки — это врожденный порок развития ее нормальных тканей. Дефект двусторонний. Внешний вид сетчатки при дисплазии может характеризоваться появлением складок или розеток из-за нарушений при формировании слоев тканей. Если эти изменения сетчатки множественные, дисплазию считают мультифокальной. Возможно образование крупных складок неправильной формы, и тогда патологию называют «географической». Возможна также полная дисплазия, которая может сопровождаться отслоением сетчатки или формированием катаракты, но так происходит не во всех случаях

Для диагностики врачи проводят обследование глазного дна. Симптомы болезни могут проявляться уже в 6–8 недель, причем в некоторых случаях они самостоятельно проходят в течение первого года жизни. При диагностике врачу необходимо дифференцировать первичную и вторичную дисплазию. Вторичную дисплазию сетчатки могут вызывать инфекции вирусами лейкоза кошек и панлейкопении кошек, а также другие врожденные заболевания глаз, такие как колобомы век и синдром Чедиака-Хигаси. Если дисплазия вторичная, необходимо лечение вызвавшей ее болезни. При этом не существует способов устранения нарушений в развитии тканей сетчатки за исключением случаев с ее отслоением, когда проводится хирургическое вмешательство (3).

Заболевания зрительного нерва

Глаукома развивается при повышении внутриглазного давления из-за того, что внутриглазная жидкость скапливается в избыточном количестве. Это происходит из-за нарушения ее оттока. Повышение внутриглазного давления провоцирует повреждение зрительного нерва, из-за которого питомец начинает терять зрение. Это происходит постепенно, проявляется сужением полей зрения, которое без лечения продолжается до тех пор, пока не наступит полная слепота (30).

Более распространена вторичная глаукома, возникшая как осложнение увеита, травм глаза, смещения хрусталика, новообразований. Такие случае чаще встречаются в возрасте 6–7 лет и меньше характерны для молодых животных. У котят может быть первичная глаукома — врожденное нарушение, обусловленное или генетическими причинами, или нарушениями при развитии плода. Считается, что существует породная предрасположенность к появлению первичной глаукомы, и в большей степени этому заболеванию подвержены кошки сиамской или персидской породы (30).

У глаукомы характерные симптомы. Из-за отека и повышения внутриглазного давления глазное яблоко увеличивается в размерах, а роговица становится мутной и приобретает голубоватый оттенок. При этом не происходит слезотечения и нет симптомов воспаления. При таком состоянии питомец испытывает острую боль. Владелец может заметить, что одно или оба глазных яблока увеличиваются в размерах или становятся мутными. В этом случае необходимо как можно быстрее обращаться к врачу.

Глаукома опасна необратимыми изменениями сетчатки и полной потерей зрения. Терапевтические возможности ограничены, но возможно применение глазных капель для снижения внутриглазного давления, осмотических диуретиков, простагландинов, бета-адреноблокаторов. Чем раньше начата терапия, тем лучше будет ее результат, и тем дольше удастся сохранять зрение питомцу (30).

Заключение

Врожденные заболевания глаз у кошек встречаются нечасто и обычно только у определенных пород, но ветеринарному врачу, работающему с мелкими животными, важно о них знать. Знание проявлений различных врожденных заболеваний глаз и качественное офтальмологическое обследование могут быть очень полезны врачу при консультировании владельцев относительно прогноза и вариантов лечения конкретных пациентов. Знакомство с дифференциальной диагностикой клинических проявлений отдельных заболеваний, доступными специфичными диагностическими тестами и вариантами лечения в большинстве случаев позволяет эффективно вести пациентов в условиях клиники общей практики. Дополнительная информация по темам, обсуждаемым в этой статье, в том числе по хирургическим вмешательствам, представлена в списке литературы.

Литература

- Martin CL, Stiles J, Willis M. Feline colobomatous syndrome. Vet Comp Ophthalmol 1997;7:39-43.

- Berkowski W, Langohr I, Pease A, et al. Microphthalmia, corneal dermoids, and congenital anomalies resembling Goldenhar syndrome in a cat. J Am Vet Med Assoc 2018;252(3):324-329.

- Stiles J. Feline ophthalmology. In: Gelatt KN, Gilger BC, Kern TJ (eds). Veterinary Ophthalmology 5th ed. Oxford, Wiley-Blackwell; 2013;1477-1559.

- Gelatt KN, Whitley RD. Surgery of the eyelids. In: Gelatt KN, Gelatt JP (eds). Veterinary Ophthalmic Surgery 1st ed. Philadelphia, Saunders Ltd; 2011;89-140.

- Whittaker CJG, Wilkie DA, Simpson DJ, et al. Lip commissure to eyelid transposition for repair of feline eyelid agenesis. Vet Ophthalmol 2010;13(3):173-178.

- White JS, Grundon RA, Hardman C, et al. Surgical management and outcome of lower eyelid entropion in 124 cats. Vet Ophthalmol 2012;15(4):231-235.

- Chahory S, Crasta M, Trio S, et al. Three cases of prolapse of the nictitans gland in cats. Vet Ophthalmol 2004;7(6):417-419.

- Breit S, Künzel W, Oppel M. The course of the nasolacrimal duct in brachycephalic cats. Anat Histol Embryol 2003;32(4):224-227.

- Schlueter C, Budras KD, Ludewig E, et al. Brachycephalic feline noses: CT and anatomical study of the relationship between head conformation and the nasolacrimal drainage system. J Feline Med Surg 2009;11(11):891-900.

- Gould D. Feline herpesvirus-1. J Feline Med Surg 2011;13(5):333-346.

- Mitchell N, Oliver J. Feline Ophthalmology – The Manual, Grupo Asis Biomedica, S L, Zaragoza, Spain, 2015, p. 107.

- Nasisse MP, Guy JS, Davidson MG, et al. Experimental ocular herpesvirus infection in the cat. Sites of virus replication, clinical features and effects of corticosteroid administration. Invest Ophthalmol Vis Sci 1989;30(8):1758-1768.

- Thomasy SM, Maggs DJ. A review of antiviral drugs and other compounds with activity against feline herpesvirus type 1. Vet Ophthalmol 2016;19:119-130.

- Thomasy SM, Lim CC, Reilly CM, et al. Evaluation of orally administered famciclovir in cats experimentally infected with feline herpesvirus type-1. Am J Vet Res 2011;72(1):85-95.

- Sykes JE, Studdert VP, Browning GF. Comparison of the polymerase chain reaction and culture for the detection of feline Chlamydia psittaci in untreated and doxycycline-treated experimentally infected cats. J Vet Intern Med 1999;13(3):146-152.

- Dean R, Harley R, Helps C, et al. Use of quantitative real-time PCR to monitor the response of Chlamydophila felis infection to doxycycline treatment. J Clin Microbiol 2005;43(4):1858-1864.

- Fernandez M, Manzanilla EG, Lloret A, et al. Prevalence of feline herpesvirus-1, feline calicivirus, Chlamydophila felis and Mycoplasma felis DNA and associated risk factors in cats in Spain with upper respiratory tract disease, conjunctivitis and/or gingivostomatitis. J Feline Med Surg 2017;19(4):461-469.

- Mitchell N, Oliver J. Feline Ophthalmology – The Manual, Grupo Asis Biomedica, S L, Zaragoza, Spain, 2015, p. 91-93.

- Glaze MB, Acvo D. Congenital and hereditary ocular abnormalities in cats. Clin Tech Small Anim Pr 2005;20(2):74-82.

- Labuc RH, Jones BR, Johnstone AC. Congenital dermoid in a cat. N Z Vet J 1985;33(9):154-155.

-

Купить книгу -->

Представленные материалы отражают позицию автора на момент публикации. Пожалуйста, учитывайте возможные изменения в научных данных. VetAcademy не несет ответственность за информацию о дозировках и методах применения. Достоверность этих сведений должна проверяться индивидуально по соответствующим источникам.

.jpg)

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

4413

4413  15 мин

15 мин