Введение

Ожирению можно дать следующее определение: «патология, при которой объем жировой ткани возрастает настолько, что это начинает оказывать негативное влияние на здоровье пациента». Как у животных-компаньонов, так и у людей ожирение снижает показатели здоровья и благополучия, сокращает продолжительность жизни и ухудшает ее качество. Несмотря на то, что проблема ожирения привлекает к себе пристальное внимание ученых и СМИ, его распространенность продолжает расти, и пока нет признаков того, что ее удается преодолеть (1, 2). В настоящей статье рассматривается ряд проблем, с которыми сопряжено лечение ожирения у животных, а затем — возможности, которые позволяют контролировать это хроническое заболевание более эффективно.

За последние 30 лет было проведено довольно много исследований, оценивающих распространенность ожирения у животных-компаньонов. Сопоставление результатов различных исследований всегда следует проводить с большой осторожностью, однако можно отметить выраженную тенденцию к росту заболеваемости ожирением как у собак, так и у кошек. По данным исследований, в которых использовалась 9-балльная шкала оценки упитанности (Body Condition Score — BCS), численность собак с баллом 8/9 и 9/9 повысилась с 10% в 2007 году до 19% в 2018-м. Для кошек тот же показатель за тот же период возрос с 19% до 34% (2).

Вызывает тревогу все большая распространенность ожирения у животных в период роста. В недавнем исследовании (3) доля кошек в возрасте 12–13 месяцев, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, составила 7%. Причем показатель может быть занижен, так как исследование основывалось прежде всего на данных опроса владельцев (а не ветеринарных врачей). У собак ситуация еще более тревожная: в одном исследовании (4), куда было включено 516 молодых (< 24 месяцев) собак, доля животных с избыточным весом и ожирением составила 37% (190 голов). Причем распространенность указанных патологий повышалась с возрастом: от 21% (21/100) среди собак моложе 6 месяцев до 52% (16/31) у животных в возрасте 18–24 месяцев.

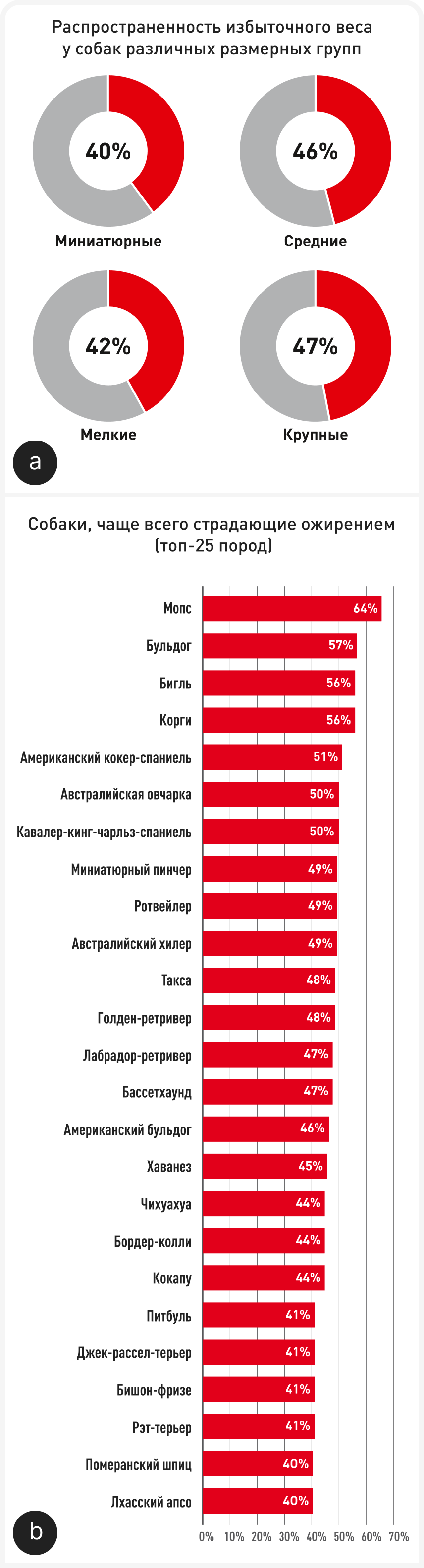

Имеют значение также недавние изменения в структуре популяции собак, а именно рост популярности мелких собак (в том числе брахицефальных пород). Ранее к ожирению были предрасположены в основном собаки средних и крупных размеров, однако по данным недавнего опроса (2) сейчас это прежде всего мелкие и миниатюрные собаки (Рисунок 1).

Владельцы часто недооценивают степень избыточного веса у своих питомцев, полагая, что животные более «стройны», чем в действительности. Возможно, это связано с тем, что они имеют искаженное представление об «идеальном силуэте» собаки или кошки, а возможно — с тем, что они постоянно видят вокруг животных с избыточным весом и ожирением, что усугубляется фотографиями в СМИ, изображающими «эталонных представителей» интересующей их породы. Например, в недавнем обсервационном исследовании (5) было выявлено, что 26% собак, сфотографированных на выставке собак общенационального уровня, эксперты оценили как животных с избыточным весом. Этим может объясняться тот факт, что оценка кондиции животного ветеринарным врачом и владельцем не всегда совпадает и иногда владельцы не доверяют мнению профессионала в том, что касается ожирения (6).

Огромное беспокойство вызывает тот факт, что 9-балльная шкала оценки упитанности (BCS), хотя и остается по‑прежнему полезной, уже не описывает степень ожирения многих животных (Рисунок 2) того поколения, которое мы наблюдаем сейчас (балл 9/9 соответствует избытку массы тела в 40%). По данным одного долгосрочного исследования у 46% пациентов избыток массы тела превышает 40% (неопубликованные данные автора статьи). Причем в последние годы (2015–2020) этот рубеж преодолели уже 59% животных.

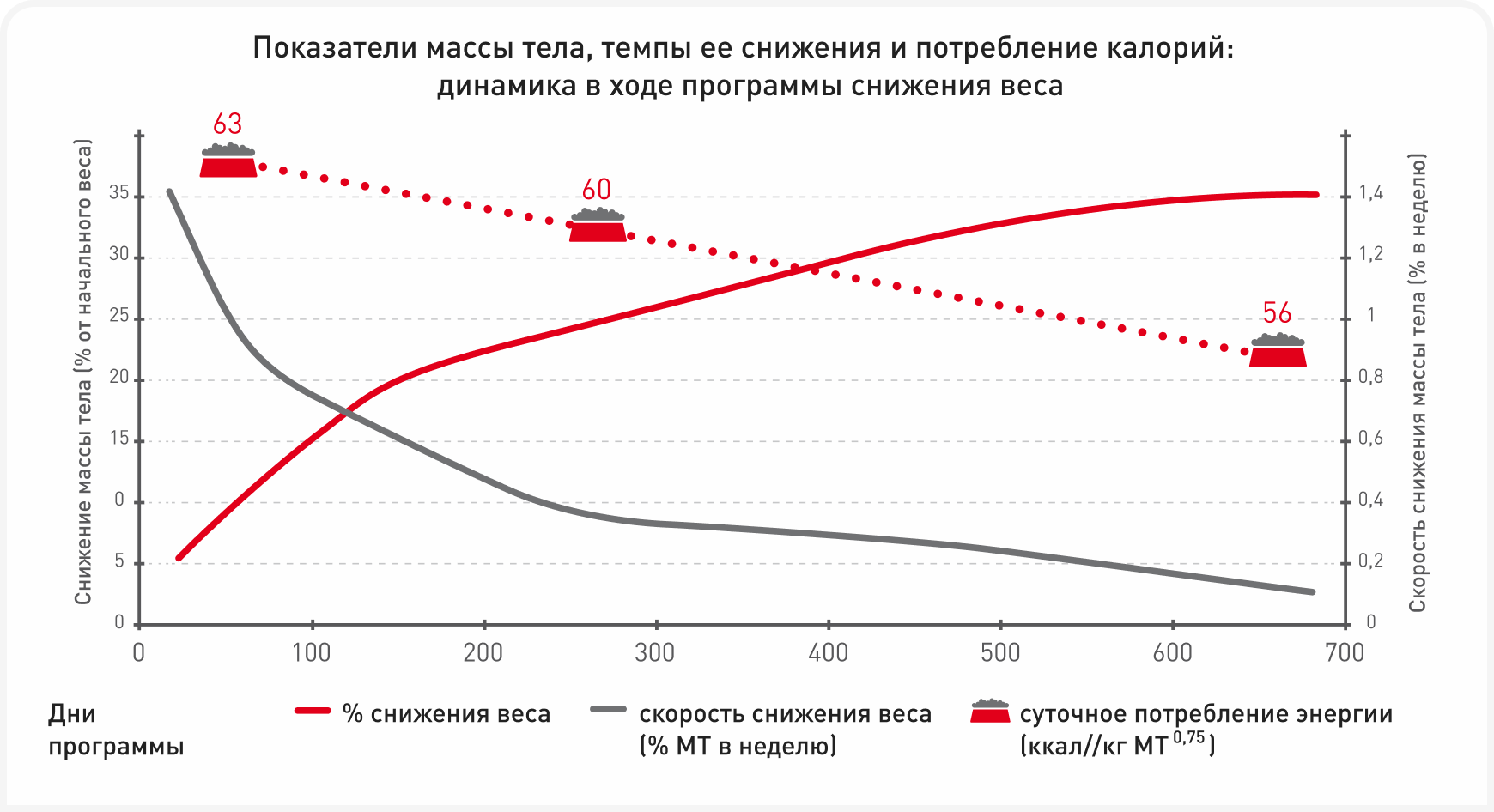

Учитывая отрицательную корреляцию между процентом жировой массы тела и успешностью программ снижения веса, можно понять, что возвращение животных, страдающих ожирением, к нормальным значениям, представляет собой сложную задачу. Некоторые специалисты заявляли, что снижение массы тела обеспечить легко (7), однако это скорее заблуждение, основанное на том, что вначале многие исследования проводились в группах молодых собак с невысокой долей избыточной массы (< 20%), причем владельцы не имели возможности влиять на ход программы. Животные с ожирением в подобных исследованиях обычно не участвовали, и только в более поздних публикациях было показано, что даже при значительном ограничении потребления калорий темпы снижения массы тела, как правило, составляли менее 1% в неделю (8, 9). Такие результаты были связаны с более высоким разнообразием характеристик животных в выборках (с точки зрения возраста, статуса стерилизации и породы), а часто также с высокой долей избыточного веса на момент включения в исследование и с наличием сопутствующих патологий (10). Имело большое значение также участие владельца (получение животным продуктов со стола и лакомств). Это позволяет сделать вывод о том, что снижение массы тела у животных с ожирением (в отличие от животных в группах, отобранных по другому принципу) может быть сопряжено с серьезными трудностями.

Показатели «общего» успеха при следовании той или иной диете часто неудовлетворительны. Так, в одном из исследований лишь 53% собак прошли до конца 6-месячную программу снижения массы тела, причем проведение тренингов по кормлению животных для владельцев оказало лишь незначительное влияние на результат (8). В другом исследовании (10) оценивалась готовность владельцев выполнять рекомендации по снижению массы тела их животных. Целевой массы тела успешно достигли 61% включенных в исследование собак, но всего 45% кошек (11). Одним из основных факторов, которые коррелировали с успехом программы, была степень тяжести ожирения: чем выше был процент избыточной жировой массы тела, тем выше оказывалась и вероятность, что животное не сможет пройти программу до конца. Важно то, что риск исключения участников из исследования распределялся во времени неравномерно. Согласие, как правило, было высоким в первые 12 недель. До этого момента доходили >80% животных, теряя за указанный период в среднем более 8% массы тела (Рисунок 3), однако целевых показателей за этот период достигали лишь единицы, а число участников, покидающих программу, начинало расти в последующие недели.

Еще одну проблему представлял повторный набор животными массы тела. В недавних исследованиях (12, 13) у 48% собак и 46% кошек, достигших целевых показателей, масса тела затем снова повышалась. Столь обескураживающие результаты позволяют понять, как важно контролировать риск ожирения в течение всей жизни животного и как это трудно для владельцев.

Сочетание таких факторов, как низкие темпы снижения массы тела, низкий процент прохождения программы до конца и высокий риск повторного набора веса, дает представление о том, какой сложной может быть борьба с избыточным весом и какой малый процент животных хотя бы достигает целевых показателей. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что многие собаки и кошки с ожирением никогда в жизни не попадают ни в одну программу снижения веса. По существующим оценкам, избыточный вес или ожирение имеются более чем у половины собак и кошек, содержащихся в качестве компаньонов (1). При этом лишь в 1,4% случаев сведения о физической кондиции животных заносятся в карту ветеринарными врачами (14). Притом что так мало врачей указывают на избыточный вес как на заболевание, неудивительно, что мала и доля успешных случаев снижения массы тела.

Рассуждая о причинах заболевания, люди часто стремятся возложить ответственность за него на кого‑то конкретного. Пациент в этих условиях предстает либо жертвой, либо виновником случившегося. О так называемой стигматизации заболевания (https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html) говорят, когда индивида с определенной особенностью обвиняют в моральной несостоятельности или приписывают ему иные постыдные качества (15). Это касается, в частности, ожирения у людей: широко распространено мнение, что люди с ожирением «сами виноваты»: они якобы либо слишком ленивы, либо слишком много едят (либо и то, и другое). В недавнем исследовании было показано, что подобные мнения приводят к дискриминации по признаку избыточного веса, хотя доказано, что ожирение является хроническим заболеванием, и многие из факторов риска его развития пациент не способен контролировать (16).

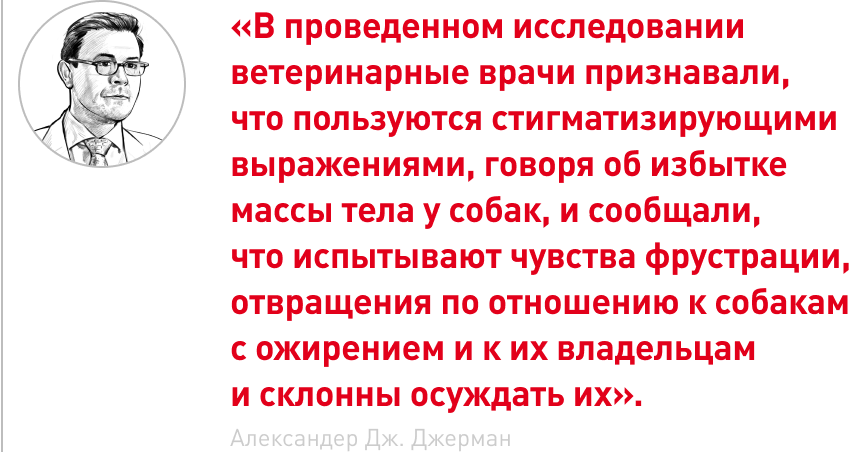

Стигматизация пациентов с избыточным весом часто встречается среди работников здравоохранения (15). Недавно было оценено и отношение к этой проблеме ветеринарных специалистов. В проведенном исследовании ветеринарные врачи признавали, что пользуются стигматизирующими выражениями, говоря об избытке массы тела у собак, и сообщали, что испытывают чувства фрустрации, отвращения по отношению к собакам с ожирением и к их владельцам и склонны осуждать их (17). Опрошенные специалисты также были склонны считать, что владельцы, которые сами страдали ожирением, были ответственны за развитие ожирения у их собак, и выражали пессимизм, говоря об их способности соблюдать врачебные рекомендации. Косвенные свидетельства стигматизации избыточного веса были получены и в других исследованиях. Например, большинство ветеринарных врачей полагают, что «факторы, связанные с владельцами», — основная причина развития ожирения у домашних животных (18). Подобные мнения вступают в противоречие с данными исследований: к настоящему моменту выявлено множество факторов, предрасполагающих к ожирению у животных-компаньонов (и это, в частности, генетические особенности).

Стигматизация пациентов с избыточным весом часто встречается среди работников здравоохранения (15). Недавно было оценено и отношение к этой проблеме ветеринарных специалистов. В проведенном исследовании ветеринарные врачи признавали, что пользуются стигматизирующими выражениями, говоря об избытке массы тела у собак, и сообщали, что испытывают чувства фрустрации, отвращения по отношению к собакам с ожирением и к их владельцам и склонны осуждать их (17). Опрошенные специалисты также были склонны считать, что владельцы, которые сами страдали ожирением, были ответственны за развитие ожирения у их собак, и выражали пессимизм, говоря об их способности соблюдать врачебные рекомендации. Косвенные свидетельства стигматизации избыточного веса были получены и в других исследованиях. Например, большинство ветеринарных врачей полагают, что «факторы, связанные с владельцами», — основная причина развития ожирения у домашних животных (18). Подобные мнения вступают в противоречие с данными исследований: к настоящему моменту выявлено множество факторов, предрасполагающих к ожирению у животных-компаньонов (и это, в частности, генетические особенности).

Некоторые также полагают, что стигматизация пациентов с избыточным весом приносит пользу, так как стимулирует их к снижению массы тела — хотя имеющиеся свидетельства, напротив, говорят о том, что она может оказать негативный эффект, и шансы успешно снизить вес для таких пациентов снижаются, а кроме того, это плохо сказывается на их психологическом состоянии (19). Заманчиво предположить, что стигматизация веса может повлиять на уход, который получают собаки и кошки с ожирением. Но как коррелируют такие заявления с тем фактом, что лишь очень немногие ветеринарные врачи включают в истории болезни пациентов такие характеристики, как «избыточный вес» или «ожирение» (14), и объясняется ли ими то, что врачам трудно обсуждать проблему ожирения с владельцами? По мнению автора, пока мы не изменим отношение ветеринарных врачей и широкой общественности к ожирению как у животных, так и у людей, бороться с этим заболеванием нам будет по‑прежнему трудно.

Автор считает, что лучшая стратегия в работе с животными, страдающими ожирением, — выработать подход, который позволит получать максимальную пользу, сводя к минимуму риск неудач и давая надежду на повышение качества жизни как можно большего числа животных. В первую очередь следует оценить цели программы снижения массы тела. В настоящее время мы уделяем большое внимание «цифрам»: целевому показателю массы тела и темпам снижения веса в процентах за единицу времени.

Однако лучше сосредоточиться на той пользе, которую снижение веса может принести животному (восстановление параметров метаболизма, подвижность, качество жизни). Прежде чем согласовывать план снижения веса, важно провести подробную беседу с владельцем пациента, выявить его опасения и приоритеты. Например, владелец может беспокоиться из-за того, что его собака страдает остеоартрозом в тяжелой форме, и основной приоритет для него — повышение подвижности суставов животного. В таком случае, возможно, результат программы лучше оценивать, основываясь не на том, сколько процентов от изначальной массы тела потеряла собака, а на том, насколько у нее изменились показатели подвижности и интенсивности болевых ощущений. Снижение массы тела при этом становится лишь методом достижения поставленных целей.

Еще один момент: важно знать, в каких случаях программы снижения массы тела обычно заканчиваются неудачей. Как было сказано выше, в первые несколько недель готовность владельца следовать программе обычно очень высока и темпы снижения веса соответствуют ожиданиям, составляя около 1% в неделю (Рисунок 3).

Однако со временем обычно возникают трудности: снижение массы тела замедляется и готовность владельца выполнять рекомендации также снижается (Рисунок 4). Таким образом, возможно, более эффективно ставить целью программы не возвращение животного к «идеальному» для него весу, а выполнение некоего «протокола, ограниченного по времени». Такой подход можно сравнить с подходом, применяемым в химиотерапии: проводятся определенные процедуры — часто при стандартных дозах и стандартной длительности облучения, при заранее установленной продолжительности курса. По завершении курса оцениваются результаты, с их учетом назначается дальнейшее лечение и производится выбор протокола на будущее. Таким же образом можно планировать и программы снижения массы тела. Для подобной программы 12 недель — это уже значительный срок, учитывая, что именно в этот период обычно достигаются наилучшие результаты, независимо от того, какой процент массы тела удалось потерять пациенту. В таком случае мы фокусируемся на том, чтобы помочь владельцу животного дойти до конца программы.

По ее завершении результаты оцениваются исходя не из того, какого снижения массы тела удалось достичь, а из того, каковы полученные благодаря этому преимущества для здоровья животного. Это может быть дальнейшее снижение массы тела или переход к поддержанию достигнутых показателей — в последнем случае основным приоритетом становится профилактика повторного набора веса.

Учитывая, что большинство собак и кошек никогда в жизни не попадают в программы снижения массы тела, ветеринарным специалистам следует уделять повышенное внимание профилактике ожирения. При этом важно учитывать три основных момента: выявление животных «группы риска» до развития ожирения, проактивный пожизненный мониторинг состояния таких животных и пропагандирование здорового образа жизни и нормальной массы.

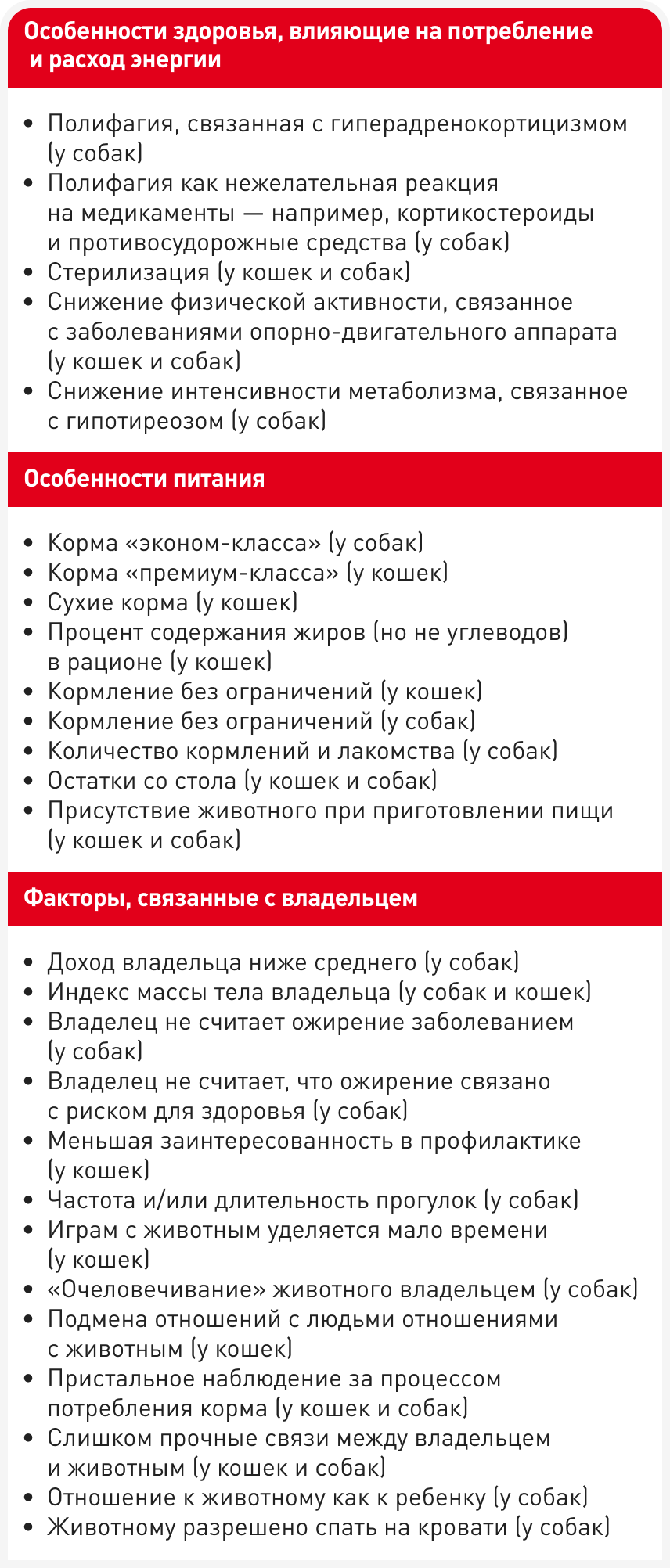

Оценка наличия известных факторов риска (Блок 1) для выявления кошек и собак, предрасположенных к развитию ожирения, позволяет построить более эффективную программу профилактики. Некоторые из наиболее значительных факторов риска перечислены ниже.

• Характер роста. У детей риск ожирения в будущем связан, в частности, с некоторыми паттернами роста, включая быстрый рост и ускоренные темпы роста после периода отставания (когда организм как бы «наверстывает упущенное»). Аналогичный феномен наблюдается как у кошек (21), так и у собак (22).

• Порода. У животных некоторых пород ожирение развивается чаще, чем у других, в связи с генетической предрасположенностью (например, у лабрадор-ретриверов, золотистых ретриверов, мопсов). У кошек наибольшему риску ожирения подвержены нечистопородные особи (короткошерстные и длинношерстные домашние кошки), что также обусловлено генетическими факторами.

• Стерилизация. Стерилизация — важный фактор риска ожирения как для собак, так и для кошек. Вероятно, это связано с тем, что изменение уровня половых гормонов приводит к изменениям в поведении, а именно к повышению аппетита и к снижению физической активности. Поскольку стерилизация обычно планируется заранее, не может быть никаких оправданий в случае пренебрежения соответствующими профилактическими мерами.

• Сопутствующие патологии. На энергетический баланс могут влиять многие заболевания. При этом может повышаться потребление калорий или снижаться их расходование. В результате может появиться избыток массы тела.

• Корм и пищевое поведение. О взаимосвязи между ожирением и составом рациона высказываются разные мнения, и, возможно, наибольшее единодушие существует в вопросе о том, что получение животным дополнительной пищи в виде остатков со стола и лакомств представляет собой фактор риска. Кроме того, у кошек к возможным факторам риска относят некоторые модели пищевого поведения.

• Условия содержания и характер активности. Для животных, постоянно содержащихся в помещении (особенно в квартире), риск развития ожирения выше, чем для животных, которые бывают на улице. Кошки, содержащиеся вместе с собаками или с одной или несколькими другими кошками, также предрасположены к ожирению.

• Факторы, связанные с действиями владельца. К факторам, вовлеченным в процессы развития ожирения у собак и кошек, относятся также некоторые модели поведения владельца.

Выявление вышеперечисленных факторов должно помочь ветеринарному специалисту спрогнозировать риск ожирения для конкретного животного и скорректировать стратегии профилактики. Оценку риска необходимо проводить до развития заболевания (например, в возрасте 12 недель или даже ранее) и регулярно повторять в течение всей жизни животного.

Основная мера — мониторинг массы тела с момента первой вакцинации, в течение всей фазы роста и после его завершения. Для взрослых собак считается полезным метод балльной оценки упитанности, однако этот метод не исследован должным образом на молодых животных, поэтому при работе с ними предпочтительно регулярно оценивать массу тела. Дополнительную поддержку могут оказать графики роста (23). Для щенков были недавно разработаны графики, основанные на подтвержденных данных (https://www.waltham.com/resources/puppy-growth — charts). С их помощью можно идентифицировать аномальные паттерны роста, в том числе и связанные с риском ожирения (24). Щенков в возрасте до 6 месяцев следует взвешивать ежемесячно, а после этого — не реже чем раз в три месяца, до достижения веса взрослого животного. Это повысит вероятность того, что к моменту завершения развития скелета физическая кондиция щенка будет оптимальной. На этой стадии для определения оптимальной кондиции уже можно применять балльную систему оценки упитанности. Показания весов следует занести в карту пациента как «оптимальную для него массу тела».

С этого момента возникает задача сохранения такой массы тела (с возможным отклонением ±5%) в течение всей жизни животного. В идеале животных следует взвешивать каждые 6 месяцев и не реже одного раза в год (например, при ежегодной ревакцинации). Стареющих животных нужно будет снова взвешивать чаще, например раз в 3 месяца. Лучше всего взвешивать животное каждый раз в ветеринарной клинике: тогда это можно делать всегда на одних и тех же электронных весах, откалиброванных определенным образом. Помимо этого, важно оценивать физическую кондицию и другие малозаметные особенности, которые могут говорить об изменении состояния здоровья животного. Если это сложно сделать (например, если кошка нервничает), можно проводить взвешивания дома и обсуждать их результаты с владельцами по телефону. При этом используются напольные весы (кошка на руках у владельца) либо багажные весы (кошка в контейнере для переноски). Как сказано выше, показания весов каждый раз нужно сравнивать с оптимальным показателем массы тела животного и при выявлении отклонения от него более чем на 5% принимать меры для восстановления нормального веса.

У пациентов группы риска можно предупреждать развитие ожирения различными методами. Самые распространенные из них — это контроль потребления калорий и повышение расхода энергии.

• Контроль потребления калорий. Здесь в центре внимания находится вопрос о выборе основного рациона. Следует подобрать полнорационный сбалансированный корм, учитывающий стадию жизни животного. Выбор обсуждается совместно владельцем и ветеринарным врачом. Чтобы изучить этот вопрос в деталях, клиницисту следует обратиться к авторитетным справочным пособиям. У многих животных ярко выражена модель поведения, направленная на поиск корма. Владельцам часто бывает трудно отказать им. В таких случаях более безопасно применять корм с высоким содержанием белка и клетчатки. Это снизит спонтанное потребление корма и интенсивность поиска. Другая возможная стратегия — снижение калорийности рациона при увеличении объема порции: либо путем добавления воды (или перехода на влажный корм, если это позволяет бюджет), либо путем выбора крокет более пористой текстуры. Еще один метод — выбор сухого корма, состоящего из крокет такой формы, которая способствует замедлению их поедания.

Независимо от того, какой рацион будет выбран, следует соблюдать нормы кормления. Нормы различаются для разных продуктов и в зависимости от стадии жизни животного.

Нормы можно рассчитать, вычислив базовые энергетические потребности животного, или воспользоваться рекомендациями производителя корма на упаковке, скорректировав их с учетом индивидуальных особенностей животного (таких как масса тела, порода, пол, статус по стерилизации, уровень активности). Суточную норму следует точно отмеривать (см. ниже) и применять в течение двух недель. Затем норма может быть пересмотрена. Если вес животного за это время снизился, то норму следует увеличить на 10%. Если же вес увеличился, то норму следует уменьшить на 10%. Продолжайте действовать по той же схеме (взвешивание животного и корректировка норм), пока вес не стабилизируется. После этого взвешивайте животное регулярно, чтобы убедиться в том, что нормальный вес у него сохраняется.

Точное отмеривание порций. Порции следует отмеривать настолько точно и аккуратно, насколько это возможно. Особенно это касается сухих кормов, которые довольно калорийны, и потому даже незначительное превышение нормы может привести к перекармливанию. Мерные стаканы — простой, но ненадежный способ отмеривания порций, при котором объем порций может быть непостоянным, что приведет к перееданию (9), поэтому предпочтительно взвешивать порции на электронных весах (Рисунок 5). Точное отмеривание порций корма в будущем должно стать проще благодаря распространению «умных мисок» и фидеров с функцией автоматического контроля количества. Существуют также устройства, позволяющие владельцам учитывать потребление животным корма в течение дня, отслеживать режим и характер потребления, в том числе его снижение, которое может говорить о заболевании (Рисунок 6).

• Ответственное отношение к применению дополнительных видов корма. Хотя доказана связь между развитием ожирения и получением животным дополнительного питания (остатков со стола и лакомств), владельцы часто не осведомлены о том, какое значительное количество калорий может содержаться в таких дополнительных продуктах. Программа профилактики ожирения должна предполагать контроль над дополнительным питанием. Если основной рацион животного — это сухой корм, часть крокет можно откладывать, чтобы применять как лакомства. Если для поощрения применяется другой вид корма, он не должен составлять более 10% от суточной нормы потребления, а количество основного корма необходимо соответственно уменьшить.

• Способ и режим кормления. Большинство владельцев собак и многие владельцы кошек кормят животных 1–2 раза в день, выкладывая корм в миску. Однако при этом животные съедают корм быстро и затем проводят много часов без доступа к корму. Они могут испытывать чувство голода, что приводит к интенсивному поиску корма. При такой тактике владельцы кошек либо отказываются от кормления по часам, либо сочетают одно с другим, однако такое сочетание — известный фактор риска развития ожирения. Ветеринарные специалисты рекомендуют применение «пищевых головоломок» или «мисок-слоуфидеров», замедляющих потребление корма. Это помогает снизить риск переедания (так как физиологические сигналы о насыщении со стороны желудочно-кишечного тракта поступают с некоторой задержкой), увеличивает время потребление корма и доставляет животному больше удовольствия.

• Повышение расхода калорий. Любая профилактическая программа обычно включает в себя оценку физической активности пациента. Однако в действительности этот фактор лишь в умеренной степени влияет на расход калорий. В среднем прохождение дополнительной тысячи шагов увеличивает расход энергии всего на 1 кКал на кг 0,75, однако приносит другую пользу: повышает тонус сердца и сосудов, улучшает состояние опорно-двигательного аппарата и помогает укрепить привязанность животного к владельцу. Уровень физической нагрузки должен подбираться для каждого животного индивидуально, с учетом особенностей здоровья. Собакам показано не менее одной 30-минутной прогулки в день, но лучше, если получается сделать прогулки более частыми и долгими. Дополнительные сеансы игры также могут приносить пользу. Кошкам также рекомендуется предоставить доступ на улицу (если это в принципе возможно сделать, обеспечив при этом безопасность). Короткие сеансы игры (обычно по 1–2 минуты дважды в день или чаще) также могут давать положительный эффект.

Многим ветеринарным специалистам трудно говорить об ожирении с владельцами животных. Следовательно, важно решить проблему стигматизации внутри профессионального сообщества. Это должно помочь повысить качество коммуникации, посвященной этой теме. Стигматизация пациентов с избыточным весом может быть неосознанной. Ветеринарный врач может работать с пациентом, не зная, какое влияние такая предвзятость оказывает на клинический исход.

Может быть полезным также экспресс-тестирование персонала клиники на неосознанно предвзятое отношение к индивидам с ожирением (25). Это может помочь при контроле ожирения, например, даст возможность клиницистам скорректировать как рекомендации, которые они дают владельцам животных с ожирением, так и манеру говорить о проблеме (обеспечив таким образом последовательность в выборе средств коммуникации). Действительно, эффективная коммуникация с владельцами животных, страдающих ожирением, — это основной аспект борьбы со стигматизацией избыточного веса. В таких ситуациях жизненно важны специализированные навыки коммуникации по теме. Необходимо оказывать клиенту действенную поддержку, не высказывая оценочных суждений, выбирая слова, выражающие эмпатию и не оказывающие стигматизирующего действия. Следует внимательно следить за тем, чтобы не возлагать на владельца вину за случившееся (и чтобы у него не могло возникнуть даже мысли об этом). Это, по‑видимому, контрпродуктивная тактика, и важно избегать таких «токсичных» выражений, как «жирный» или «толстый», которые могут показаться владельцам неподобающими и даже оскорбительными, что вряд ли побудит их активнее бороться с проблемой. В медицине человека рекомендуется выбирать речевые средства, руководствуясь принципом «Интересы пациента превыше всего». Аналогичная стратегия применима и к животным с ожирением. Выбор слов не менее важен и здесь. Как это следует из формулировки, клиницист должен построить беседу таким образом, чтобы было очевидно, что интересы пациента остаются для него главным приоритетом. Не следует употреблять такие выражения, как «жирная» или «ожиревшая» собака. Лучше пользоваться такими конструкциями, как «собака с ожирением», «у собаки ожирение», так же как при лечении онкологической патологии не говорят «раковая» или «опухолевая» собака. Такие изменения в выборе терминологии могут показаться незначительными, однако они помогут избежать навешивания на пациента «ярлыка».

Тем не менее начать говорить об ожирении в ходе консультации может быть сложно, в частности, если пациент пришел с животным в клинику по другому поводу (например, по причине заболевания, не связанного с ожирением, или на плановую вакцинацию). Одна из возможных стратегий — «заговорить о чем‑то еще», а уже затем перевести разговор на проблему изменения массы тела и физической кондиции животного. Например, если в клинике регулярно фиксируют показатели веса (как говорилось выше — в рамках программ профилактики ожирения), владельцу лучше скорее указать на «отклонение от массы тела, оптимальной для взрослого животного», чем заговорить с ним об «ожирении». Выбор слов и выражений в любом случае имеет первостепенное значение. Еще один подход — сосредоточиться на физической кондиции (особенно если в кабинете имеются таблицы BCS — балльной оценки упитанности). Предложите владельцу самому оценить кондицию его собаки под вашим руководством. Первый из описанных подходов («разговор о чем‑то еще») позволяет обсуждать проблему контроля массы тела, даже не упоминая слова «ожирение», тогда как и владелец, и врач знают, о чем идет речь.

Тем не менее вопрос будет поднят, и прежде чем перейти к его обсуждению в контексте причин и возможных решений, важно подумать о том, чтобы вначале спросить у владельца разрешения на такое обсуждение и удостовериться, что он не будет испытывать дискомфорта в ходе подобной беседы (например: «Мы увидели, что Флаффи сейчас весит больше оптимальных для него значений. Вы не возражали бы, если бы я предложил(а) вам обсудить, что мы можем сделать, чтобы помочь ему?»). Такая стратегия позволяет подчеркнуть, что владелец контролирует ситуацию и может облегчить получение его согласия на участие в программе снижения массы тела.

В последнее время был предпринят ряд шагов к тому, чтобы официально признать ожирение заболеванием — не в последнюю очередь потому что оно подпадает под формальное определение заболевания (26). Некоторые авторы утверждают, что ожирение является нормальной физиологической реакцией на избыточное потребление калорий (7), однако имеется достаточно научных данных в пользу того, что это патологический процесс. Последнюю точку зрения поддерживают более 20 национальных и международных ветеринарных организаций. В частности, это позволит, говоря о причинах ожирения, не фокусироваться на факторах, связанных с действиями владельца, а принимать во внимание весь сложный комплекс факторов, влияющих на патогенез ожирения, в том числе генетические особенности пациента. Это поможет клиницистам воздерживаться от оценочных суждений при обсуждении проблемы с владельцами животных, а значит, упрочит взаимное доверие и повысит шансы на то, что владельцы будут выполнять рекомендации, связанные со снижением массы тела животного.

В последнее время был предпринят ряд шагов к тому, чтобы официально признать ожирение заболеванием — не в последнюю очередь потому что оно подпадает под формальное определение заболевания (26). Некоторые авторы утверждают, что ожирение является нормальной физиологической реакцией на избыточное потребление калорий (7), однако имеется достаточно научных данных в пользу того, что это патологический процесс. Последнюю точку зрения поддерживают более 20 национальных и международных ветеринарных организаций. В частности, это позволит, говоря о причинах ожирения, не фокусироваться на факторах, связанных с действиями владельца, а принимать во внимание весь сложный комплекс факторов, влияющих на патогенез ожирения, в том числе генетические особенности пациента. Это поможет клиницистам воздерживаться от оценочных суждений при обсуждении проблемы с владельцами животных, а значит, упрочит взаимное доверие и повысит шансы на то, что владельцы будут выполнять рекомендации, связанные со снижением массы тела животного. В чем сложность при работе с ожирением?

Рост общей распространенности ожирения

Рост распространенности ожирения у молодых животных

Изменения в рейтингах популярности пород

Оценка состояния животных владельцами

Рост численности животных «за пределами значений шкалы»

Эффективность программ снижения массы тела

Отношение к ожирению в обществе

Отношение к ожирению в обществе

Пересмотр стратегий снижения веса

Такой подход может дать много преимуществ. Во‑первых, это позволит в большей степени сосредоточиться на таких важных (особенно для владельца) моментах, как повышение качества жизни животного, а не только на целевых показателях веса. Оценка достижения целей, оговоренных до начала программы (таких как улучшение подвижности или снижение потребности в обезболивающих препаратах при наличии сопутствующего остеоартроза), через 12 недель позволит понять, необходимы ли дальнейшие циклы снижения массы тела. Во‑вторых, заранее оговоренная дата окончания программы дает владельцу определенность в том, какие именно обязательства он на себя берет. Тогда, даже если процесс снижения массы тела будет сложным, всегда будет ясно, когда программа завершится. В‑третьих, это позволяет продлить период, когда снижение веса идет особенно успешно (что, в свою очередь, повысит готовность владельца соблюдать рекомендации). И наконец, это заставит признать, что успехом может считаться не только достижение «целевого веса», но и (и даже в большей степени) менее значительное снижение веса, приводящее тем не менее к повышению качества жизни. Исследования по этой теме показывают, что в течение 12-недельного периода животное может потерять приблизительно 10% от исходной массы тела (20), и это, как правило, приводит к заметному улучшению подвижности и качества жизни.

Более тщательная профилактика ожирения

Выявление животных группы риска до развития ожирения

Проактивный пожизненный мониторинг состояния животных группы риска

Пропагандирование здорового образа жизни и поддержания нормальной массы тела

Эффективность обсуждения проблемы ожирения

Признание ожирения заболеванием

Заключение

.jpg)

.jpg)

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

1711

1711  15 мин

15 мин