Введение

Пододерматитом называют все клинические состояния, сопровождающиеся воспалением в области лап, в том числе кожи лап, межпальцевых промежутков и/или когтевого валика (паронихия). Пододерматит может быть единственным выявленным нарушением или сопровождаться другими дерматологическими или системными клиническими проявлениями, поэтому при любых поражениях лап кошке требуется полное дерматологическое и клиническое обследование. Следует помнить, что пододерматит — описательный термин, а не окончательный диагноз и требует дифференциальной диагностики!

Пододерматит кошек составляет только небольшую часть всех дерматологических диагнозов (1). В частности, подушечки лап поражаются при эозинофильной гранулеме, листовидной пузырчатке, гиперчувствительности к укусам комаров, метастатической аденокарциноме (так называемый легочно-пальцевой синдром кошек – Feline lung-digit syndrome), плазмоклеточном пододерматите.

Плазмоклеточный пододерматит

Этиология и клинические проявления

Плазмоклеточный пододерматит (ПД) – редкое кожное заболевание кошек, характеризующееся мягким отеком подушечек лап, который со временем может изъязвляться, вызывая боль и хромоту (2–7). Точная этиология и патогенез до конца не выяснены, хотя во многих исследованиях изучалась роль возможных провоцирующих факторов. В недавнем исследовании (7) при помощи иммуногистохимического метода и ПЦР в образцах тканей не удалось обнаружить ряд инфекционных агентов (включая Bartonella spp., Ehrlichia spp., Anaplasma phagocytophilum, Chlamydophila felis, Mycoplasma spp., Toxoplasma gondii и герпесвирус кошек). В предыдущих публикациях сообщалось о 44–62% случаях с сопутствующей FIV-инфекцией, но эта связь, возможно, случайная, а не причинная (4, 5–8). Из-за очевидной сезонности также предположена аллергическая этиология (4, 8).

Независимо от причины, патогенез ПД предположительно иммуноопосредованный, поскольку данные о наличии инфекционных агентов отсутствуют, обнаруживается тканевой плазмацитоз, постоянная гипергаммаглобулинемия и положительная реакция на иммуномодулирующие препараты (2, 3).

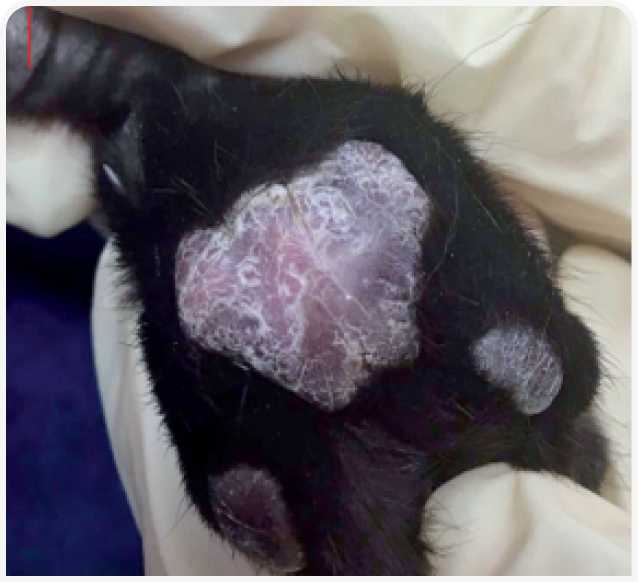

Заболевание может поражать кошек практически любого возраста, без половой или породной предрасположенности. Клинические проявления различны, от безболезненного мягкого губчатого отека подушечек лап с эритемой, депигментацией, образованием серебристых стрий и мелких чешуек до изъязвления и, как следствие, появления кровотечения, болей и хромоты, которые могут быть тяжелыми (Рисунки 1–3).

Обычно поражаются несколько лап, преимущественно подушечки в середине пясти и плюсны. Подушечки пальцев также поражаются, но обычно в меньшей степени. В редких случаях поражается подушечка одной лапы. Нередко развивается вторичная бактериальная инфекция (2–8).

У некоторых кошек могут наблюдаться другие клинические проявления, включая тяжелое общее состояние, гиперсаливацию (4), лимфаденопатию, лихорадку, анорексию, сонливость и (редко) плазмоклеточный дерматит с отеком носа или стоматитом (3, 4). Описаны также иммуноопосредованный гломерулонефрит и амилоидоз почек (2, 3, 8). При лабораторном обследовании иногда выявляют анемию, лейкоцитоз и тромбоцитопению.

Во всех случаях присутствует поликлоновая гаммапатия, которая может сохраняться и после лечения (2, 5).

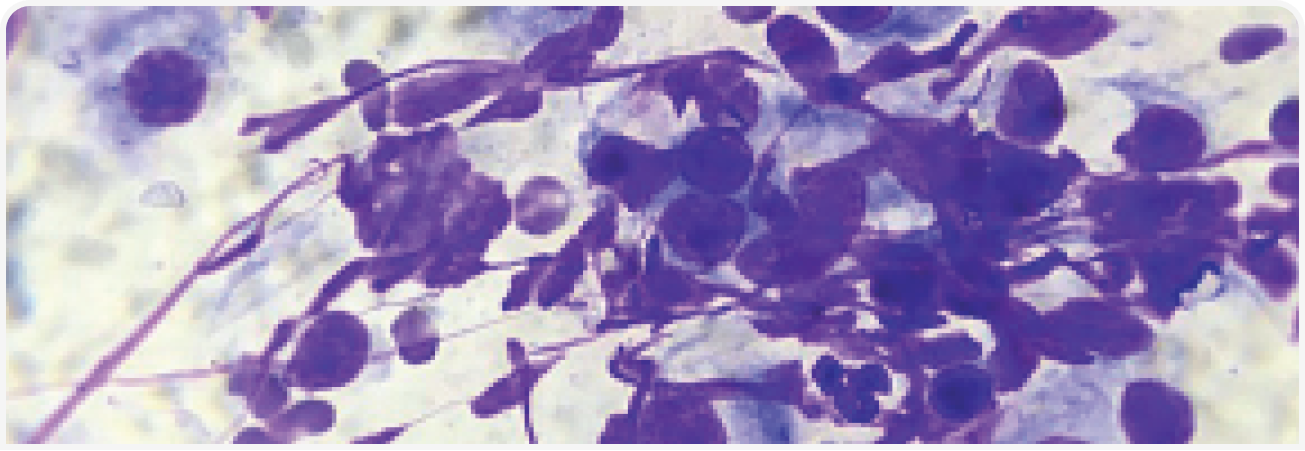

Диагноз

Предварительный диагноз иногда можно поставить по типичным проявлениям, поскольку отличительным признаком ПД считают мягкий отек центральных подушечек с изъязвлением или без него и обычно более чем на одной лапе. Если сопутствующих дерматологических поражений нет, степень подозрения на ПД значительно повышается и для подтверждения диагноза проводят тонкоигольную аспирационную биопсию отечной подушечки, в которой обнаруживают плазматические клетки (2, 3, 6) (Рисунок 4). Окончательный диагноз устанавливают на основании гистопатологических данных, но получать образцы язвенных поражений для исследования не рекомендуется. Гистопатологические признаки обычно включают диффузную инфильтрацию плазматическими клетками по всей дерме и подкожной клетчатке, различное количество лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов, а также клетки Мотта (плазматические клетки, содержащие тельца Рассела). В хронических случаях могут наблюдаться фиброз и грануляционная ткань (2–4, 6–8). Основным дифференциальным диагнозом является эозинофильная гранулема, хотя последняя часто сопровождается поражением кожи, редко поражает несколько лап и выявляется в межпальцевых промежутках, а не только в подушечках лап (2, 3). Если поражена одна подушечка, следует думать о новообразовании или инородном теле (3). Множественные поражения лап, особенно если они сопровождаются паронихией, могут свидетельствовать об инфекционной этиологии.

Лечение

Плазмоклеточный пододерматит характеризуется вялотекущим течением, в некоторых случаях излечивается спонтанно, а иногда требует пожизненной терапии (2, 3, 6, 8). В настоящее время основным методом лечения считают иммуномодулирующую терапию, а первоначальным препаратом выбора — доксициклин, антибиотик с иммуномодулирующими свойствами, внутрь (2, 3). Рекомендуемая доза составляет 10 мг/кг каждые 24 ч или 5 мг/кг каждые 12 ч до клинического разрешения, которое может занять до 12 недель (5, 6). Поскольку у кошек при применении этого препарата часто развивается лекарственный эзофагит, осложняющийся стриктурой пищевода, таблетки или капсулы необходимо давать с кормом и/или водой (2, 3). При тяжелых клинических проявлениях и/или неэффективности доксициклина требуются системные глюкокортикоиды: преднизолон 2–4 мг/кг в сутки, триамцинолон 0,4–0,6 мг/кг в сутки или дексаметазон 0,5 мг/кг, а также циклоспорин 5–7,5 мг/кг в сутки, которые после достижения ремиссии следует отменять постепенно (2, 3). Еще одним методом лечения является хирургическое иссечение, при этом в подушечках лап, подвергшихся хирургическому лечению, в течение 2 лет наблюдения рецидивов не развивалось (4, 8). При необходимости длительной терапии частоту приема иммуномодулирующего препарата всегда уменьшают до минимальной, позволяющей пациенту чувствовать себя комфортно.

Эозинофильная гранулема

Этиология и клинические проявления

Эозинофильная гранулема кошек (ЭГ), поражающая лапы, – одно из трех распространенных проявлений комплекса эозинофильной гранулемы (КЭГ) (9–11). Эозинофильная гранулема — это типичная кожная реакция, которая редко оказывается окончательным диагнозом. Хотя точный этиопатогенез КЭГ неясен, большинство доказательных данных свидетельствуют о скрытой гиперчувствительности к насекомым (в основном блохам), аллергенам окружающей среды или пищи.

Некоторые случаи носят идиопатический характер, хотя также может иметь значение генетический фон (9–12). За исключением наследственных форм, которые проявляются в более молодом возрасте (9, 10, 12), породной, половой или возрастной предрасположенности к ЭГ не существует (9–11). Клиническая картина очень разнообразна, так как поражения могут возникать на любом участке тела, включая ротовую полость. Они обычно не вызывают зуда, четко отграничены, приподнятые или узловатые, эритематозные или оранжево-желтого цвета, иногда изъязвленные (9–11). Поражения на подушечках лап обычно покрыты коркой и изъязвлены (Рисунок 5). Может развиваться эозинофилия, хотя ее выявление не позволяет установить диагноз (9–11).

В недавнем исследовании была описана ЭГ с атипичными поражениями нескольких лап у двух кошек из одного помета (12).

Диагноз

При появлении у кошки на лапах корок и/или изъязвлений необходимо провести тщательное дерматологическое обследование, в том числе осмотреть ротовую полость, чтобы исключить поражение других участков тела. Выявление характерных поражений на других участках тела повышает подозрение на ЭГ. Одновременно могут развиваться другие эозинофильные поражения и/или милиарный дерматит, что еще больше укрепляет подозрение на эозинофильную природу заболевания (9–11). Для подтверждения диагноза получают мазки из изъязвленных поражений или из-под корки или проводят тонкоигольную аспирационную биопсию узелковых поражений; в образцах обычно выявляют смешанную воспалительную реакцию с преобладанием эозинофильного инфильтрата (9, 10). Тканевая эозинофилия, хотя и свидетельствует в пользу этого диагноза, сама по себе не позволяет подтвердить диагноз ЭГ; для установления диагноза требуется гистологическое исследование (9–11).

Дифференциальный диагноз поражений подушечек лап при ЭГ включает новообразования (плоскоклеточная карцинома и мастоцитома), инфекционную гранулему (бактериальный фолликулит и фурункулез, микобактериоз, дерматофитии, глубокую грибковую инфекцию), абсцесс, оспу кошек, реакцию на инородное тело и стерильную гранулематозную болезнь (9–11). Окончательный диагноз устанавливают по результатам гистопатологического исследования, обязательного при единичных узелковых поражениях, поскольку при этом требуется исключить новообразование или инородные тела. При гистопатологическом исследовании выявляют узловатый или диффузный гранулематозный дерматит с выраженным эозинофильным инфильтратом и многоочаговыми скоплениями коллагена, окруженными дегранулированными эозинофилами, так называемыми «языками пламени» (9–11). После подтверждения диагноза ЭГ необходимо предпринять все попытки для выявления основной этиологии.

Лечение

Как и при ПД, прогноз при ЭГ неоднозначный, в том числе возможно спонтанное разрешение. Если основная причина заболевания выявлена и устранена (например, гиперчувствительность к укусам блох или пище), прогноз весьма благоприятный, если удается избегать провоцирующих факторов. В идиопатических или связанных с атопией случаях требуется пожизненное лечение (9–11). Терапия заключается в приеме иммуномодуляторов, в частности преднизолона, внутрь по 1–2 мг/кг в день, с переходом по возможности на прием через день. Иногда могут потребоваться более высокие дозы преднизолона (до 4 мг/кг), а в некоторых случаях более эффективен дексаметазон по 0,1–0,2 мг/ кг (с переходом на поддерживающую дозу 0,05–0,1 мг/кг каждые 72 ч) или триамцинолон по 0,2–0,3 мг/кг ежедневно. Лечение всегда стремятся привести к поддерживающей минимально возможной дозе и — что еще важнее — минимально возможной частоте приемов препарата, при которой кошка чувствует себя комфортно (9–11). По возможности следует избегать инъекций метилпреднизолона ацетата из-за повышенного риска развития побочных эффектов, поскольку при их возникновении лечение отменить невозможно, а в случаях недостаточного ответа может потребоваться увеличение дозы (9). Побочные эффекты терапии глюкокортикоидами, хотя и развиваются реже, чем у собак, включают полидипсию, полифагию, увеличение веса, сахарный диабет, инфекцию мочевыводящих путей, ятрогенный гиперадренокортицизм и синдром хрупкой кожи у кошек, застойную сердечную недостаточность, демодекоз, дерматофитоз (9, 10).

При ЭГ также эффективен циклоспорин по 7–7,5 мг/кг каждые 24 ч (9–11). Первые 2–3 недели продолжается латентная фаза, поэтому лечение следует продолжать не менее 4 недель, а затем по возможности перейти на прием препарата через день, а в некоторых случаях эффективен прием каждые 72 ч. Побочные эффекты встречаются нечасто, хотя у 25% кошек могут наблюдаться преходящие желудочно-кишечные симптомы, включая рвоту и диарею. По опыту автора, риск рвоты можно снизить, назначив одновременно маропитант (2 мг/кг) в течение первых 2–3 недель и/или увеличивая суточную дозу циклоспорина постепенно. Описаны и другие нежелательные эффекты: потеря веса, а также (редко) гиперплазия десен, гиперсаливация, анорексия, и липидоз печени (9, 10). У кошек, которым назначают циклоспорин, имеется риск развития токсоплазмоза с летальным исходом, поэтому у таких пациентов должен быть отрицательный FIV — и FeLV-статус, они не должны охотиться или есть сырое мясо.

«

«При появлении у кошки на лапах корок и/или изъязвлений необходимо провести тщательное дерматологическое обследование, в том числе осмотреть ротовую полость, чтобы исключить поражение других участков тела».

Листовидная пузырчатка

Этиология и клинические проявления

Листовидная пузырчатка (ЛП) – наиболее частое аутоиммунное заболевание кожи у кошек, составляющее почти 1% всех случаев, наблюдаемых дерматологами (1). Это пустулезный, эрозивный, покрывающийся корками дерматоз, поражающий морду, уши и лапы. Рецидивы возникают часто, в большинстве случаев требуется длительная терапия, которую подбирают индивидуально (13–18).

Большинство случаев, по-видимому, идиопатические, а остальные являются следствием реакций на лекарственные препараты и вакцины (13–16), тимомы (14–16) и лейшманиоза (14). Заболевание характеризуется выработкой аутоантител к межклеточным контактам между поверхностным слоем эпидермиса и фолликулярным эпителием, так называемым десмосомам. Антитела вызывают потерю межклеточной адгезии и образование акантолитических клеток, которые скапливаются в субкорнеальных и внутриэпидермальных пустулах, в конечном итоге превращающихся в корки, вызывая классическую клиническую картину заболевания (13–16). Хотя в большинстве случаев ЛП у кошек обнаруживают связанные с тканями и циркулирующие антикератиноцитарные аутоантитела класса IgG, точный патомеханизм ещее предстоит выяснить, а основной аутоантиген-мишень у кошек до сих пор неизвестен (14–18).

Медианный возраст начала заболевания составляет 6 лет, в диапазоне 0,25–16 лет (13–18). Чаще развивается у домашних кошек, половая предрасположенность не подтверждена, но в двух недавних обзорах было показано, что у самок вероятность развития заболевания незначительно выше, чем у самцов (13–14).

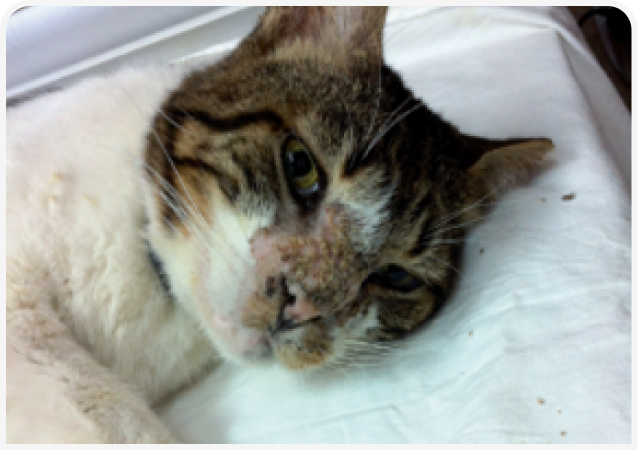

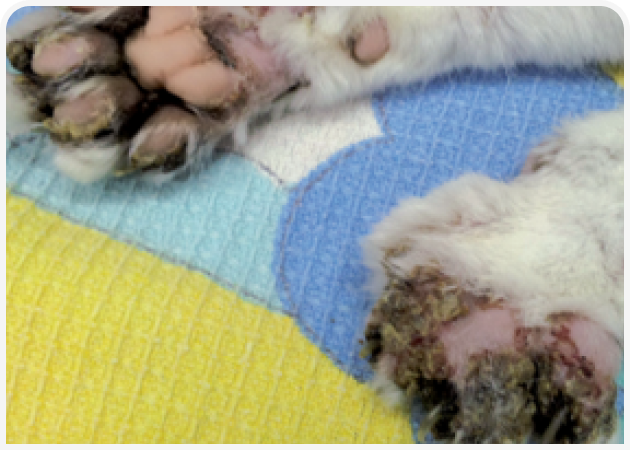

ЛП проявляется симметричным двусторонним пустулезным поражением, но, поскольку пустулы легко разрываются, часто появляются корки, эрозии, изъязвления, эритема, алопеция (Рисунок 6). В большинстве случаев поражения затрагивают более одного участка тела, в первую очередь голову/морду, когтевые валики и лапы / подушечки лап (13–18). В некоторых случаях поражение ограничивается когтевым ложем, что дает основание рассматривать диагноз ЛП при эрозивной, экссудативной и/или корковой паронихии, поражающей большую часть пальцев (14), которая иногда настолько сильна, что приводит к переразгибанию пальцев (Рисунок 7). Зуд выражен в разной степени, более чем в половине случаев наблюдаются системные проявления, такие как вялость, лихорадка, анорексия (13–18). При тяжелых поражениях лап часто наблюдаются хромота и боль. Клинико-патологические нарушения — лейкоцитоз, нейтрофилия, гиперглобулинемия, анемия — встречаются с разной частотой (13, 15).

Диагноз

При наличии типичных клинических проявлений, чаще всего пустул и корок, поражающих несколько участков тела с двусторонней симметрией или несколько пальцев, необходимо получить для цитологического исследования образец непосредственно из пустул или из-под корок. Характерные находки включают акантолитические клетки (округлые кератиноциты с темной цитоплазмой, напоминающие яичницу-глазунью) с интактными нейтрофилами и иногда эозинофилами (15–18) (Рисунок 8). Окончательный диагноз устанавливают по данным биопсии цельной пустулы либо (когда пустулу невозможно взять на анализ) корки. Типичные гистопатологические проявления: корки, часто покрывающие множество волосяных фолликулов, субкорнеальные или интрагранулярные пустулы, многочисленные акантолитические кератиноциты и преимущественно нейтрофильный инфильтрат дермы, часто в сочетании с эозинофилами, тучными и плазматическими клетками (13–18).

Лечение

Прогноз ЛП у кошек благоприятный, причем у большинства кошек ремиссия наступает в течение нескольких недель после начала лечения (13–18). Важно отметить, что контролируемым течением заболевания считают прекращение образования активных поражений и заживление первоначальных поражений, но не обязательно полное исчезновение всех проявлений (14). Большинство кошек очень хорошо реагируют на монотерапию глюкокортикоидами (ГК), обычно преднизолоном в начальной дозе 2–4 мг/кг в день, причем в большинстве зарегистрированных случаев на минимальную дозу. Также применяют триамцинолон (0,2–0,6 мг/кг) или дексаметазон (0,1–0,2 мг/кг) внутрь. Через минимум 2 недели после снижения активности заболевания и заживления большинства первоначальных поражений рекомендуется снижение дозы на 20–25% каждые 2–4 недели (14, 15, 17, 18). Из нестероидных препаратов купировать активность заболевания у кошек позволяют циклоспорин (5–10 мг/кг в день) и хлорамбуцил (0,1–0,3 мг/кг в день), показанные при неэффективности монотерапии ГК, развитии на фоне лечения ГК тяжелых побочных эффектов или невозможности отменить ГК (14–18). Из-за высокой частоты рецидивирования, иногда обусловленной уменьшением дозы препарата или прекращением его приема, но возникающей и в хорошо контролируемых случаях, лечение большинства кошек длительное (13–18).

При постановке диагноза владельцам следует сообщить об этом риске и обсудить с ними варианты протоколов лечения и побочные эффекты.

Гиперчувствительность к укусам комаров

Этиология и клинические проявления

Гиперчувствительность кошек к укусам комаров (Feline mosquito bite hypersensitivity – MBH) – редкий сезонный зудящий дерматит, обычно поражающий малошерстные участки кожи, включая морду, уши и подушечки лап; укус комара вызывает IgE-опосредованную реакцию гиперчувствительности I типа (10, 19).

Возрастной, породной или половой предрасположенности к заболеванию нет. Поражения наблюдаются на слабо покрытых шерстью участках морды, ушных раковинах, периауральной и периорбитальной областях, подушечках задних лап, так как кошки любят лежать с вытянутыми лапами. Вначале образуются эритематозные папулы или бляшки, преобразующиеся в эрозии и язвы с образованием корок.

В итоге часто развиваются гиперкератоз и различной степени выраженности пигментация подушечек лап, иногда интенсивный зуд. Возможны региональная лимфаденопатия, лихорадка, умеренная эозинофилия (10, 19).

Диагноз

Дифференциальный диагноз зависит от количества пораженных лап, при этом следует учитывать упомянутые выше причины пододерматита. Цитологическое исследование поражений и лимфатических узлов, если в них преобладают эозинофилы, может свидетельствовать в пользу диагноза гиперчувствительности кошек к укусам комаров (19). Типичные гистопатологические признаки включают эозинофильный фолликулит и фурункулез, экзоцитоз эозинофилов, диффузное эозинофильное воспаление в дерме, иногда симптом «языков пламени» (19). Если степень подозрения высокая и в анамнезе отмечена сезонность, рекомендуют избегать контакта с комарами, что уже через несколько дней приведет к разрешению заболевания.

Лечение

Обычно для купирования острых клинических проявлений требуется короткий курс системных ГК, но основным методом лечения является избегание контакта с комарами (10, 19). В часы активности комаров кошек следует держать в помещении и/или надевать им защитный противопаразитарный ошейник (19).

Метастатическая аденокарцинома

Этиология и клинические проявления

Легочно-пальцевой синдром кошек (Feline lung-digit syndrome – FLDS) – необычная картина метастазирования первичных опухолей легких, чаще всего аденокарциномы, в один или несколько пальцев (20–22). Считается, что первичные опухоли легких у кошек развиваются редко, наиболее часто — аденокарцинома (21). В одном ретроспективном исследовании 88% случаев рака костей оказались метастазами первичного рака легких (23).

В более позднем исследовании биопсий 85 ампутированных пальцев у кошек в большинстве (63) случаев были выявлены новообразования, причем 95,2% из них были злокачественными (24).

Метастатическая аденокарцинома легких была третьей по распространенности причиной, что позволяет предположить метастатическое происхождение примерно каждой шестой исследованной гистопатологически ампутированной кости в этом исследовании (20). Предполагается, что метастазирование в пальцы лап связано с ангиоинвазивностью и последующей гематологической диссеминацией этих поражений.

Высокая частота этой локализации метастазирования опухолей (20) у кошек может объясняться большой интенсивностью кровотока в пальцах.

Это редкое заболевание, поражающее в основном пожилых кошек в среднем в возрасте 12 лет (диапазон 4–20 лет) (20, 24). Обычно поражается более одного пальца, за исключением когтей прибылого, пятого пальца (20, 22). Типичные проявления — хромота, отек пальца, гнойные выделения из ложа когтя, фиксированное отслоение когтей (Рисунок 9). Первичная опухоль легкого часто не вызывает клинических проявлений.

Диагноз

Диагноз легко подтверждают рентгенографией костей по классическому симптому остеолизиса P3 с потенциальной инвазией внутрисуставного пространства P2-P3 и возможным остеолизом P2; одновременно при рентгенографии органов грудной клетки выявляют одиночное округлое образование, обычно в каудальных долях легких (20–22). В редких случаях рентгенография органов грудной клетки бывает недостаточно чувствительной и рекомендуется компьютерная томография (22). В случае сомнений диагноз подтверждают гистопатологическим исследованием ампутированной конечности (20, 22–24).

Лечение

Прогноз неблагоприятный; время выживания составляет от 12 до 125 дней. Кошек обычно подвергают эвтаназии по поводу боли, выраженной летаргии и анорексии (20, 21); возможна внезапная смерть (21). Учитывая неблагоприятный прогноз, тщательно анализируют целесообразность проведения хирургической ампутации (20–22).

Заключение

Во всех случаях поражения подушечек лап у кошки необходимы полное дерматологическое обследование и физикальный осмотр. Если поражения ограничиваются только лапами, основной дифференциальный диагноз — плазматический пододерматит и легочно-пальцевой синдром, в меньшей степени эозинофильная гранулема, иногда поражающая только лапы; заболевания можно предварительно дифференцировать по внешнему виду, с подкреплением результатами тонкоигольной аспирационной биопсии. Листовидная пузырчатка также редко ограничивается поражением только подушечек лап и обычно поражает всю лапу и сопровождается тяжелой паронихией. При эозинофильной гранулеме, реакции на укусы комаров и листовидной пузырчатке чаще поражаются другие участки тела, но при листовидной пузырчатке поражение обычно двусторонне симметричное с пустулами и корками, в отличие от спорадического распространения при эозинофильной гранулеме или локализации на участках морды с небольшим количеством шерсти про реакции на укусы комаров. Наконец, системные проявления чаще встречаются при листовидной пузырчатке. Окончательный диагноз устанавливают гистопатологически, и, хотя в терапию обычно включают иммуномодуляцию, для каждого заболевания она индивидуальна, как и прогноз.

Литература

- Scott DW, Miller WH, Erb HN. Feline dermatology at Cornell University: 1407 cases (1988-2003). J Feline Med Surg 2012;15(4):307- 316.

- Cain CL, Mauldin EA. Diagnostically Challenging Dermatoses of Cats. In: Little SE (ed.) August's Consultations in Feline Internal Medicine Vol. 7. 1st ed. St Louis, MO; WB Saunders 2016;295-306.

- Banovic F. Immune-Mediated Diseases. In: Noli C, Colombo S (eds.) Feline Dermatology. 1st ed. Switzerland AG, Springer Nature 2020;511-530.

- Guaguere E, Prelaud P, Degorce-Rubiales F, et al. Feline plasma cell pododermatitis: a retrospective study of 26 cases. Vet Dermatol 2004;15:27.

- Scarampella F, Ordeix L. Doxycycline therapy in 10 cases of feline plasma cell pododermatitis: clinical, haematological and serological evaluations. Vet Dermatol 2004;15:27.

- Bettenay SV, Mueller RS, Dow K, et al. Prospective study of the treatment of feline plasmacytic pododermatitis with doxycycline. Vet Rec 2003;152:564-566.

- Bettenay SV, Lappin MR, Mueller RS. An immunohistochemical and polymerase chain reaction evaluation of feline plasmacytic pododermatitis. Vet Pathol 2007;44:80-83.

- Pereira PD, Faustino AMR. Feline plasma cell pododermatitis: a study of 8 cases. Vet Dermatol 2003;14:333-337.

- Buckley L, Nuttall T. Feline eosinophilic granuloma complexities: some clinical clarification. J Feline Med Surg 2012;14:471-481.

- Bloom PB. Canine and feline eosinophilic skin diseases. Vet Clin North Am Small Anim Pract 2006;36:141-160.

- Miller WH, Griffin CE, Campbell KL. Miscellaneous skin diseases. In: Muller and Kirk's Small Animal Dermatology. 7th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2013;695-723.

- Pressanti C, Cadiergues MC. Feline familial pedal eosinophilic dermatosis in two littermates. J Feline Med Surg 2015;1(1):2055116915579683.

- Jordan TJM, Affolter VK, Outerbridge CA, et al. Clinicopathological findings and clinical outcomes in 49 cases of feline pemphigus foliaceus examined in Northern California, USA (1987-2017). Vet Dermatol 2019;30:209-219.

- Bizikova P, Burrows A. Feline pemphigus foliaceus: original case series and a comprehensive literature review. BMC Vet Res 2019;22:1-15.

- Preziosi DE. Feline pemphigus folliaceus. Vet Clin Small Anim 2019;49:95-104.

- Olivry T. A review of autoimmune skin diseases in domestic animals: 1 – superficial pemphigus. Vet Dermatol 2006;17:291-305.

- Bizikova P. Autoimmune Diseases. In: Noli C, Colombo S (eds.) Feline Dermatology. 1st ed. Switzerland AG, Springer Nature 2020;495-509.

- Klinger CJ, Mueller RS. Pemphigus foliaceus in feline patients. Vet Focus 2018;28.1:15-19.

- Mason K. Mosquito-byte Hypersensitivity. In: Noli C, Colombo S (eds.) Feline Dermatology. 1st ed. Switzerland AG Springer Nature, 2020;489-494.

- Goldfinch N, Argyle D. Feline lung-digit syndrome: unusual metastatic patterns of primary lung tumors in cats. J Feline Med Surg 2012;14:202-208.

- Sugiyama H, Maruo T, Shida T, et al. Clinical findings in lung-digit syndrome in five cats. J Jpn Vet Cancer Soc 2010;1(1):8-13.

- Thrift E, Greenwell C, Turner AL, et al. Metastatic pulmonary carcinomas in cats (“feline lung-digit syndrome”): further variations on a theme. J Feline Med Surg open rep 2017;1-8.

- van der Limde-Sipman JS, van den Ingh TS. Primary and metastatic carcinomas in the digits of cats. Vet Q 2010;3:141-145.

- Wobeser BK, Kidney BA, Powers BE, et al. Diagnoses and clinical outcomes associated with surgically amputated feline digits submitted to multiple veterinary diagnostic laboratories. Vet Pathol 2007;44:362-365.

Эксперт-квиз по диагностике зуда

24544

24544  12 мин

12 мин

.png)