Введение

За последние несколько десятилетий представления о вакцинации кошек существенно изменились. Хотя возбудители инфекций, от которых мы вакцинируем котят, не претерпели значительных изменений, в других отношениях перемены весьма велики. Стали глубже знания и понимание биологии некоторых инфекционных возбудителей и роли вакцинации в профилактике этих инфекций; значительно изменились рекомендации по срокам, возрасту и частоте вакцинации и ревакцинации; получены дополнительные знания об иммунитете матери и его влиянии на иммунитет котенка; кардинально изменился научный дизайн представленных на рынке вакцин для кошек; модифицированы утвержденные и рекомендованные места для инъекций. Более того, внедрение принципов создания комфортных для кошек условий произвело настоящий переворот в способах нашего взаимодействия с пациентами-кошками. Эти изменения делают вакцинацию кошек более сложной задачей, но и более полезной, чем когда-либо раньше. Они также влияют на все этапы жизни домашней кошки, ведь основы иммунитета и комфортных для кошки консультаций врача закладываются на первом году ее жизни. В этой статье рассматриваются протоколы вакцинации и их применение у неполовозрелых домашних кошек, главным образом для стран Северной Америки. Более подробную информацию по всем этапам жизни животных см. в недавно обновленных рекомендациях AAHA/AAFP (1).

Котенок получает материнские антитела (MDA) от иммунной матери-кошки по пассивному механизму во время лактации. Трансплацентарная передача антител у кошачьих незначительна (2). Доступность иммуноглобулинов IgA и IgG для организма новорожденного зависит от концентрации белков в молозиве, объема потребленного молозива и способности кишечника новорожденного всасывать белок, причем все эти факторы со временем значительно изменяются. Концентрация иммуноглобулинов наиболее высока в молозиве, уровень которого быстро снижается через 3 дня после родов (3). Новорожденный получает материнские иммуноглобулины в основном в первые 24 часа жизни, хотя, по некоторым данным, их поступление резко снижается уже через 16 часов (3). У котят, не получивших достаточного количества молозива в первые 24 часа после рождения, повышается риск нарушения пассивной передачи иммуноглобулинов, что повышает вероятность развития инфекционных заболеваний в период, когда иммунная система еще не развита.

MDA сохраняются в организме котят на протяжении разного периода времени, в зависимости от титра антител у матери и от полученного новорожденным количества иммуноглобулинов. Их минимальный уровень может быть достигнут уже в возрасте 3–4 недель (2), хотя у некоторых котят высокий уровень сохраняется и после 16 недель (4). Хотя MDA обеспечивают защиту новорожденного, иммунная система которого еще не сформирована, они также оказываются одной из наиболее частых причин неэффективности вакцинации (1). По механизму отрицательной обратной связи сывороточные MDA могут препятствовать выработке иммуноглобулинов. Их присутствие может также приводить к нейтрализации вакцинных антигенов и тем самым ограничивать ответ на вакцинацию. Таким образом, между снижением MDA и развитием индивидуального иммунитета существует «окно восприимчивости», в течение которого уровень MDA может быть достаточно высоким, чтобы препятствовать развитию вакцинозависимого иммунитета, но в то же время недостаточным для защиты от естественной инфекции (1). Окно восприимчивости необходимо учитывать при разработке протоколов вакцинации котят. Этим объясняется более высокая эффективность вакцинации против вирусов ринотрахеита / калицивируса / панлейкопении кошек (FVRCP), если ее проводить каждые 2–4 недели до достижения котенком возраста 16–20 недель (1). Точный интервал между ревакцинациями должен соответствовать рекомендациям производителя, но в идеале последнюю ревакцинацию проводят через 3–4 недели после снижения уровня MDA ниже значимого для влияния на вакцинацию уровня, который может варьироваться между пометами, между котятами внутри помета и в зависимости от инфекционного заболевания, против которого проводится вакцинация. В последних руководствах (1, 5) рекомендуется проводить ревакцинацию против FVRCP не в возрасте одного года, а в возрасте шести месяцев.

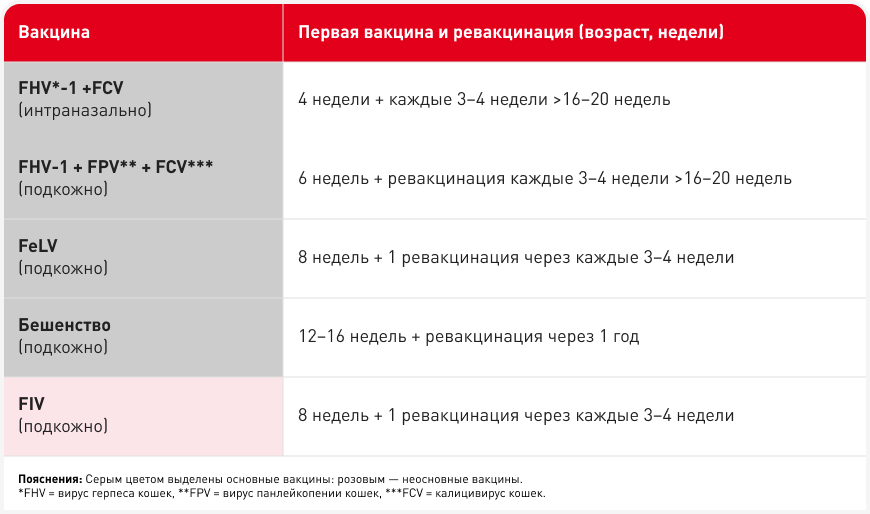

В мире существует множество комбинированных вакцин против нескольких возбудителей инфекционных заболеваний кошек. Целевая группа по вопросам вакцинации кошек AAHA/AAFP 2020 года классифицировала вакцины против этих возбудителей по уровню относительного риска, эффективности и безопасности вакцины на «основные» и «неосновные» (Таблица 1). По методам создания вакцины подразделяют на инактивированные (убитые), модифицированные живые (аттенуированные) и генно-инженерные рекомбинантные субъединичные вакцины. Эти методы индуцируют иммунитет по различным стратегиям, причем стратегии выбирают в зависимости от многих факторов: возбудителя, технологии вакцинации, иммунного ответа хозяина, потенциальных побочных эффектов. Базовое понимание этих различий, а также осведомленность о свойствах применяемой вакцины имеют решающее значение для оценки воздействия вакцины на организм пациента: тип формирующегося иммунитета, эффективность вакцинации, потенциальные нежелательные явления.

Убитые вакцины содержат инактивированные вирусные частицы, неспособные вызвать у пациента активную инфекцию. Для надлежащей стимуляции иммунного ответа часто требуются дополнительные компоненты вакцины, которые могут включать адъюванты. Они усиливают воспаление в месте инъекции, стимулируя врожденный иммунитет и запуская необходимые иммунные реакции. В составе вакцинных продуктов используют полный адъювант Фрейнда, соли алюминия, липиды в водных эмульсиях, адъюванты на основе сапонинов, лиганды (олигонуклеотиды). На убитую вакцину развивается преимущественно антительный/гуморальный ответ, обычно более слабый по сравнению с обеспечиваемым другими технологиями, при этом иммунитет сохраняется меньше времени. Скорее всего, потребуется более частая ревакцинация.

Модифицированные живые (аттенуированные) вирусные вакцины (MLV) содержат частично жизнеспособные вирусные частицы со сниженной способностью инфицировать клетки хозяина. Аттенуированные вирусы вызывают иммунный ответ, имитирующий защиту от естественной инфекции и включающий гуморальный (опосредованный антителами) и клеточный компоненты, но не клинически значимое заболевание. Ответ на MLV обычно развивается быстрее, чем на убитые вакцины. В отсутствие MDA для обеспечения защиты может быть достаточно одной дозы вакцины.

Наиболее распространенные в ветеринарной медицине рекомбинантные вакцины содержат один или несколько генов, кодирующие один или несколько белков возбудителя инфекции, вшитые в генетический материал вируса неродственного вида. Например, для создания рекомбинантной вакцины против вируса бешенства ген поверхностного антигена вируса бешенства встроили в геном вируса оспы канареек. Вектор в составе вакцины не может вызвать заболевание у кошек, но позволяет представить их иммунной системе антиген вируса-мишени.

Вакцины в широкой ветеринарной практике вводят часто и, как правило, без осложнений и с низким риском. Поскольку иммунная система распознает вакцину и реагирует на нее, могут возникать незначительные побочные эффекты. Нормальный иммунный ответ сопровождается выделением цитокинов, которые, имитируя ответ на инфекцию, вызывают системные клинические проявления: лихорадку, боль в суставах, общее недомогание. Котенку может помочь симптоматическое лечение любых неприятных проявлений, но называть эти типы естественных побочных эффектов термином «реакция на вакцину» неразумно, поскольку он может вызвать у владельца недоверие к вакцинам. Информирование владельца о возможных естественных реакциях на вакцинацию и связанных с ними побочных эффектах поможет повысить его бдительность, способствует раннему лечению и не вызовет недоверия к вакцинации.

Реже владельцы кошек могут столкнуться с побочными эффектами вакцинации, включая длительную лихорадку, рвоту, диарею, анорексию. Последняя может быть обусловлена описанными выше побочными эффектами, при которых кошка не получила лечения. Тяжелые острые реакции, такие как внезапно начавшаяся рвота, диарея, тахикардия, тахипноэ, дезориентация и/или коллапс, у кошек наблюдаются редко. Если они все же возникают, часто это происходит еще в ветеринарной клинике, но владельцев следует предупредить о возможности таких реакций и рекомендовать им немедленно вернуться с пациентом в клинику для оказания неотложной помощи.

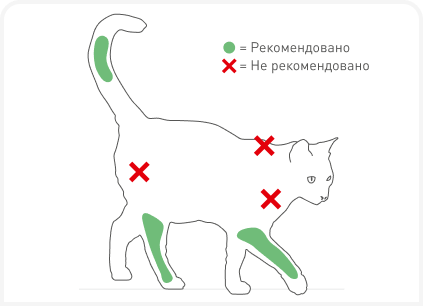

Поствакцинальная саркома (VISS) — наиболее частый вариант постинъекционной саркомы у кошек (FISS) (1). Частота ее возникновения низкая, различается в зависимости от географического региона. Механизм развития FISS сложный и изучен слабо. Определенную роль может играть воспалительный компонент реакции в месте инъекции, однако прямых доказательных данных о причинно-следственной связи нет. Могут играть роль генетические мутации, в том числе в генах — супрессорах опухолей и онкогенах. Существует гипотеза, что развитию заболевания может способствовать наличие воспалительных адъювантов в некоторых типах вакцин. Данные о причинной связи остаются неубедительными, хотя имеются отдельные сообщения о снижении заболеваемости VISS при использовании безадъювантных вакцин. Поскольку FISS — высокоинвазивные новообразования, очень трудно удаляемые хирургически, за любыми подозрительными опухолями или отечными областями в известном или предполагаемом месте введения вакцины следует внимательно наблюдать.

В протоколе 3–2–1 приведены рекомендации по их ведению. Из области любой реакции в месте инъекции, которая сохраняется более 3 месяцев, имеет размер более 2 см и/или увеличивается в размерах в течение одного месяца после инъекции, проводят клиновидную биопсию (6). Эксцизионная биопсия неприменима, поскольку часто не захватывает края поражения, местно-инвазивная FISS продолжает расти и ее удаление в дальнейшем затрудняется. Для хирургического иссечения требуется подтвердить диагноз и спланировать доступ, включающий пересечение двух фасциальных пространств. Учитывая отсутствие полного понимания этиологии VISS и агрессивные требования к хирургическому вмешательству, вакцины кошкам следует всегда вводить ниже локтевого сустава, в голень или в дистальный отдел хвоста (Рисунок 1).

Подготовку плана вакцинации котенка начинают с учета его индивидуальных потребностей. Необходимо учитывать факторы риска окружающей среды, эпидемиологические факторы, доступность вакцин, факторы образа жизни. Владелец может иметь очень конкретные представления относительно будущего образа жизни котенка: единственная кошка, живущая исключительно в помещении; домохозяйство с большим количеством кошек, постоянно имеющих доступ на улицу; или что-то среднее. Но каким бы ни был план, образ жизни кошки в будущем вполне может измениться, поэтому протоколы вакцинации следует разрабатывать с учетом вероятности контакта с другими кошками. Даже если владелец котенка твердо намерен обеспечить ему домашний образ жизни, риск развития инфекционных заболеваний у домашних кошек ни в коем случае не следует считать пренебрежимо низким.

При разработке плана вакцинации необходимо также учитывать, относится ли конкретная вакцина к основным или неосновным. Основные вакцины рекомендуют вводить всем котятам, независимо от образа жизни, включая животных без известного анамнеза вакцинаций; к ним также относятся вакцины от зоонозных заболеваний, таких как бешенство. Такие вакцины должны обеспечивать надежную защиту от распространенных заболеваний, вызывающих значительную заболеваемость и смертность. Рабочая группа AAAH/AAFP определила в качестве основных возбудителей инфекций, вакцины против которых следует вводить всем котятам, вирус герпеса кошек-1 (FHV-1), калицивирус кошек (FCV), вирус панлейкопении кошек (FPV), вирус бешенства и вирус лейкемии кошек (FeLV) (Таблица 1). Неосновные вакцины против определенных возбудителей инфекций — вакцины, признанные необязательными, исходя из риска инфицирования, географического распространения, а также текущего и возможного будущего образа жизни пациента. Неосновные вакцины защищают от вируса лейкемии кошек (для кошек старше одного года), Chlamydia felis и Bordetella bronchiseptica. Вакцины от клинически малозначимых или хорошо отвечающих на лечение заболеваний, а также вакцины, клинические доказательные данные об эффективности которых минимальны или отсутствуют или при применении которых повышен относительный риск развития нежелательных явлений, обозначены как «не рекомендуемые». В настоящее время рабочая группа не рекомендует применять вакцины от вируса инфекционного перитонита кошек (FIPV).

За исключением интраназальной вакцинации против FHV-1/FCV (которую можно начинать уже с 4-недельного возраста), вакцинацию всех домашних котят начинают в возрасте 6–8 недель. Такое раннее начало способствует более активному взаимодействию с ветеринарными врачами в период социализации котенка. Во время первого визита следует провести первичную вакцинацию от FVRCP. Рабочая группа AAHA/AAFP рекомендует проводить бустерную ревакцинацию против FVRCP каждые 3–4 недели до возраста 16–20 недель, с последующей бустерной ревакцинацией в возрасте 6 месяцев, когда материнские антитела исчезнут, вместо первой ревакцинации в возрасте одного года. Интраназальную вакцинацию FHV-1/FCV можно начинать в возрасте 4–6 недель, с последующей ревакцинацией каждые 3–4 недели до возраста 16–20 недель. Вакцинация домашних котят против FeLV относится к основной. Ее следует начинать в возрасте 8 недель, вторую дозу вводят через 3–4 недели, а затем проводят ревакцинацию в возрасте одного года (Таблица 1).

Бешенство — зоонозное заболевание с высокой смертностью, представляющее значительную проблему для общественного здравоохранения во всем мире. Во многих странах вакцинация домашних животных против бешенства признана обязательной, поэтому ветеринарным врачам, чтобы их рекомендации по вакцинации были точными, необходимо ознакомиться с местным законодательством. Сроки вакцинации котят против бешенства должны соответствовать инструкциям производителя вакцины; обычно она начинается не ранее 12 недель, чаще всего — в возрасте 16 недель. Ревакцинацию следует проводить в возрасте одного года. После этого срока вакцины, эффективность которых официально подтверждена на протяжении трех лет, можно вводить с интервалом, который определяется местным законодательством. При использовании всех остальных продуктов рекомендуется ежегодная вакцинация.

Всем новым котятам рекомендуется тестирование на ретровирусы (7), при этом дополнительное тестирование на FeLV и FIV рекомендуется проводить через 30 и 60 дней после первого теста соответственно. Для удобства второй ряд тестов можно провести через 60 или более дней. Перед вакцинацией статус котят по ретровирусным инфекциям должен быть известен, причем перед вакцинацией против FeLV или FIV должен быть получен хотя бы один отрицательный результат. Вакцинация против FeLV не влияет на стандартные тесты, определяющие антиген или РНК вируса. Стандартное тестирование на FIV включает измерение уровня антител к FIV, поэтому вакцинация приведет к ложноположительному результату теста. Этот момент важен в некоторых географических регионах, например в Австралии, где часто проводят вакцинацию против FIV, а образующиеся после вакцинации антитела могут сохраняться более 7 лет (8). Рабочая группа по тестированию и ведению ретровирусных инфекций у кошек в 2020 году рекомендовала проводить повторное тестирование при всех положительных случаях тестов на FIV и FeLV методом ИФА от другого производителя или другим методом тестирования (7).

У котят повышен риск инфицирования FeLV при контакте, с возрастом он снижается (7), поэтому, как отмечалось выше, всем котятам независимо от образа жизни рекомендуется вакцинация против FeLV. По данным современных исследований, нет достаточных доказательств возможности предотвратить все исходы инфекции FeLV с помощью вакцинации, однако формирующаяся при этом защита достаточная, чтобы оправдать использование вакцины (7). Обратное предположение изучали в австралийском исследовании 2019 года, в котором было показано, что угроза инфекции FeLV в общей популяции кошек в этой стране все еще высокая и требует продолжения массового тестирования, вакцинации и соответствующего ведения потенциально инфицированных или известных инфицированных популяций (9).

Вакцинацию против FIV в мире проводят ограниченно; однако в регионах с более высокой распространенностью FIV, как в Австралии, вакцина остается доступна. В этих регионах котятам, живущим в условиях повышенного риска инфицирования FIV (образ жизни, географическое положение), рекомендуется по возможности проводить серийную вакцинацию от FIV; вакцинация должна начинаться в возрасте 8 недель, вторую дозу вводят через 3–4 недели, в дальнейшем проводят ревакцинацию ежегодно. До вакцинации следует подтвердить отрицательный статус по ретровирусной инфекции, поскольку уже через несколько недель после первой вакцинации могут быть ложноположительные результаты. В Рекомендациях 2020 года содержится дополнительная информация о тестировании и рекомендациях по вакцинации в зависимости от образа жизни и географического положения (7).

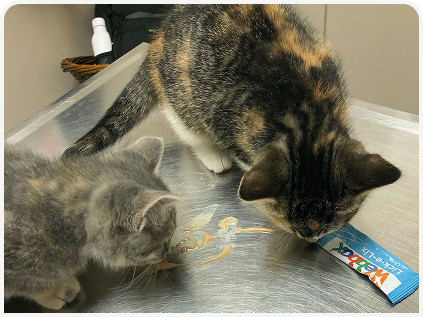

Питание закладывает основы нормального здорового роста котенка и его здоровой жизни во взрослом возрасте. Рекомендации ветеринарного специалиста в этом отношении неоценимы; они укрепляют отношения между врачом и клиентом и формируют доверие, необходимое для будущих визитов, в том числе для вакцинации. Еще до первого посещения клиники, когда котят отлучают от матери и переводят на твердую пищу, ветеринарные специалисты могут дать владельцу рекомендации по кормлению. Для развития навыков восприятия текстуры корма идеально познакомить котят и с консервированными, и с сухими продуктами, обладающими различными текстурой и вкусом, особенно в период социализации. Это облегчит принятие любых необходимых изменений в рационе во взрослом возрасте. Для выбора идеально подходят высококачественные, сбалансированные корма для котят, предпочтительно от производителя, имеющего в штате ветеринарных диетологов, обеспечивающего высокие стандарты контроля качества входящих ингредиентов и конечной продукции и демонстрирующего ответственный подход к производству безопасных, высококачественных продуктов. Когда котята становятся взрослыми кошками, придерживаться верного пути поможет «визит в первый день рождения» для оценки массы тела и упитанности животного. Этот визит обеспечивает прекрасную возможность помочь владельцу перевести котенка на корм для взрослых кошек, улучшить понимание важности контроля массы тела животного, укрепить связь между ветеринарным врачом и пациентом. Кроме того, во время этого визита можно убедиться, что бустерные ревакцинации проведены в срок, или записаться на прием для введения необходимых вакцин.

В 2012 году Международное общество медицины кошек (ISFM) и Американская ассоциация ветеринарных врачей, работающих с кошками (AAFP), разработали программы Cat Friendly Clinic (Клиника, комфорная для кошек) и Cat Friendly Practice (Ветеринарная практика, комфортная для кошек) соответственно. С этого момента принцип создания комфортных для кошек условий стал общепризнанным в фелинологии по всему миру и применим к ветеринарному обслуживанию котят в той же мере, что и к любой другой возрастной группе. Период социализации домашней кошки начинается примерно в возрасте 2–3 недель и заканчивается в возрасте 9–10 недель (10), и это важнейший период для формирования благоприятного опыта визитов к ветеринарному врачу.

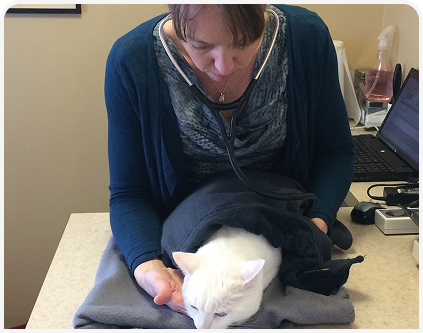

Поскольку промежуток времени короткий, очень важно в это время сформировать у котенка положительный опыт посещения клиники. Согласно протоколам, вакцинация котят начинается в возрасте 4–6 недель, поэтому у ветеринарных специалистов, возможно, есть только 1–3 попытки на то, чтобы сформировать у котенка положительный опыт. Визиты в ветеринарную клинику должны быть комфортными для кошек, с большим количеством положительных подкреплений и с минимальными ограничениями в обращении или подвижности. Это формирует основу для будущих визитов, комфортных для врача и владельца, и построения более прочных отношений ветеринарного врача с клиентом и пациентом. Создание комфортных для кошек условий можно начать с небольших изменений в клинике (11). Как ISFM, так и AAFP предлагают соответствующие программы для этого. Отдельные сотрудники клиники могут также стать специалистами по созданию оптимальных условий для кошек, сертифицированными AAFP.

Даже незначительные изменения позволят улучшить опыт посещения ветеринарной клиники для котенка, его владельца и сотрудников клиники (Таблица 2). Котята активны и игривы, поэтому для проведения осмотра и введения необходимых вакцин и других лекарств ветеринарный врач должен подходить к взаимодействию с котятами творчески. Удерживание с применением силы и агрессивное обращение только чтобы «выполнить свою работу» или «потому что с котенком трудно справиться» настроит всех участников визита на неудачу при будущих визитах. Нетерпение человека может способствовать развитию у кошки так называемого «неконтролируемого» поведения. Более перспективен подход, ориентированный на способы успокоить котенка, отвлекая его кормом, игрушками, поглаживанием по голове и другими принятыми формами положительного подкрепления (Рисунок 3). При соответствующем отвлечении удается легко ввести вакцину в рекомендованные места инъекций (Рисунок 4).

Вакцинация котят необходима для формирования надлежащего иммунитета к распространенным и потенциально опасным инфекционным заболеваниям. Вакцинация — ключевой компонент профилактической ветеринарной медицины для котят, но не менее важна появляющаяся при ее проведении возможность наладить взаимодействие владельца с ветеринарными специалистами, которое может заложить основу для положительного опыта и позитивного взаимодействия в будущем. Применение принципов создания комфортных для кошек условий при профилактике заболеваний с помощью соответствующих вакцин, выбираемых на основании потребностей пациента, закладывает основу для благополучия кошки в будущем.

Иммунитет, передающийся от матери

Пересмотр концепций вакцинации — состав вакцин

Пересмотр концепций вакцинации — состав вакцин

Пересмотр концепций вакцинации — протоколы вакцинации котят

Тестирование на ретровирусы и вакцинация

Питание для жизни

Консультации, комфортные для котят: укрепление связей на всю жизнь

Заключение

.jpg)

.png)

телефона ниже для сброса пароля.

на номер

+7 {{ formatted_phone }}

Вы успешно прошли тест!

{{ formatted_phone }}.

Введите последние четыре цифры номера входящего звонка.

весь модуль

всех видеоуроков модуля

863

863  12 мин

12 мин